第6章:氷雪原野

中佐は再びロシア領に入りました。11月のシベリアはまさに極寒の地であり、中佐の旅は最も困難な時を迎えようとしています。その上、ベルリンを出発してから一周年となる日に、この旅最大の危機が訪れます。氷上に落馬して、頭に大けがを負ってしまったのです。中佐はどのようにしてこの難局を乗り切ったのでしょうか。

-

■露領再入

以前、中佐がヒイチク村に入ったとき、ロシア語の堪能な断髪した蒙古人が出迎えて中佐に言った。「私はブリヤート人であり、キャフタの豪商ミンネノフ氏の商店に仕えるものです。主人はあなたを出迎えるように私をここへ遣わしました。一日お待ちしておりましたところ、昨夜一人の蒙古人が来て、今外国人一人がイロー村に泊まっていると知らせてきました。それで、今朝この天幕の兄弟二人を二方面に分けて迎えに走らせましたが、あなたはこれらの者とお遇いになりませんでしたか。」中佐が知らないと言うと、ほぼ同時に二人のうちの一人が帰ってきた。それを見ると、今朝がた道の途中で出遇った男である。この兄弟はしばしばキャフタに行ってロシアの事情を知っており、待遇は丁寧であった。天幕の傍に木造の小屋が一軒あった。これは倉庫である。蒙古人で木造の小屋を持っているのを見たのは後にも先にもこのときだけである。この日が蒙古人の天幕に泊まる最後の夜となった。それで、旅囊の底に残っていた雑貨や器の類を全て兄弟に分け与え、次の日ブリヤート人の道案内で出発した。車道は渓谷に沿って平坦であるが遠く、近道は険しいけれど近い。中佐は近道を選んで雪を踏みながら山を登り、山上から遥か遠く西北を望むと、視界は開けて松林が遠く十数里のかなたまで続いており、遠くの山麓にかすかに高楼が見える。

これはトロイツカサブスクの寺院である。塔の南に寄り添っているトロイツカサブスクの人家からさほど遠くない所がキャフタである。地形は雄大で、眺めはすこぶる良い。旅人の心はこの絶景を見て自然と和むのであった。山を下って林に入ったところで車道に合流した。林を出て、とある小さな村に着いた。村長が制帽を被って出迎え、中佐を客人用の天幕に案内して茶や牛乳餅でもてなしてくれた。ここが蒙古で最後の村であった。蒙古横断中の60日余り、天幕は不潔だったが、風の中で食事をとり、雨に濡れて野宿することを避けることができたわけである。いよいよ蒙古を去ることになってみると、何とも言いようのない気持ちになる。やがて小さな坂を上ると、トロイツカサブスクの警部長が正装して騎馬で迎えに来ていた。2~3露里進むと2台の馬車を走らせて出迎えてくれた人がいた。キャフタの豪商ミンチノフ氏とシニッツェン氏の二人であった。車を下りて脱帽し、大佐が無事到着したことを大声で喜んで旅の疲れをねぎらい、「車にお乗りなさい」と言った。中佐は礼を言うとともに、「この旅ではどんなに険しい山道や水際でも馬から離れないつもりでおります」と、そのまま騎馬で進んだ。道は二つに分かれ、その一つはマイマイチェンを通過するので、この道を選んで行く。マイマイチェンは支那人が国境で貿易する所であり、家々が連なり、道路は狭く汚い。まさに支那人の住む所らしい。城の北門を出て50サージェン(100m余り)の中立地帯に出た。ここが清国とロシアの国境であるが、国境を示す表示も門もなく、往来する通行人の検問もない。地形はやや高くなり、馬を止めて四方を見渡す。南の眼下にマイマイチェンがあり、城の南の山々が淡く霞みながら遠くまで連なる光景はまさに絶景である。北方は白壁に青い瓦屋根の楼閣が林立し、道は広く大きい。国境の南と北の景観は全く異なり、清国とロシアがはっきりと分かれているのは、人為的なものだけではなさそうだ。警部長が中佐をふり返り、「この一歩はまだ清国だが、次の一歩でロシアに入る」と、笑いながら言った。中佐はそれを聞いてウランダハの山中でロシアの山河と別れたことを思い出し、再びロシアに入った今、我知らず心の中でロシアの大地に挨拶していたのであった。そうこうするうちキャフタに着く。学校が旅館になっており、学校の傍に紳商クラブがあった。このクラブから食事を旅館に送り、クラブの使丁長一人とドイツ語が堪能な使丁が給仕をしてくれた。この夜、紳商クラブの浴室で二ヶ月間の垢を洗い、虱だらけのシャツを着替え、壮麗な学校を独り占めして室温17度の部屋に入り、鉄製の寝台で安眠した。この喜びは、困難で苦労の多い旅を知っている者でなければ理解できないであろう。

これはトロイツカサブスクの寺院である。塔の南に寄り添っているトロイツカサブスクの人家からさほど遠くない所がキャフタである。地形は雄大で、眺めはすこぶる良い。旅人の心はこの絶景を見て自然と和むのであった。山を下って林に入ったところで車道に合流した。林を出て、とある小さな村に着いた。村長が制帽を被って出迎え、中佐を客人用の天幕に案内して茶や牛乳餅でもてなしてくれた。ここが蒙古で最後の村であった。蒙古横断中の60日余り、天幕は不潔だったが、風の中で食事をとり、雨に濡れて野宿することを避けることができたわけである。いよいよ蒙古を去ることになってみると、何とも言いようのない気持ちになる。やがて小さな坂を上ると、トロイツカサブスクの警部長が正装して騎馬で迎えに来ていた。2~3露里進むと2台の馬車を走らせて出迎えてくれた人がいた。キャフタの豪商ミンチノフ氏とシニッツェン氏の二人であった。車を下りて脱帽し、大佐が無事到着したことを大声で喜んで旅の疲れをねぎらい、「車にお乗りなさい」と言った。中佐は礼を言うとともに、「この旅ではどんなに険しい山道や水際でも馬から離れないつもりでおります」と、そのまま騎馬で進んだ。道は二つに分かれ、その一つはマイマイチェンを通過するので、この道を選んで行く。マイマイチェンは支那人が国境で貿易する所であり、家々が連なり、道路は狭く汚い。まさに支那人の住む所らしい。城の北門を出て50サージェン(100m余り)の中立地帯に出た。ここが清国とロシアの国境であるが、国境を示す表示も門もなく、往来する通行人の検問もない。地形はやや高くなり、馬を止めて四方を見渡す。南の眼下にマイマイチェンがあり、城の南の山々が淡く霞みながら遠くまで連なる光景はまさに絶景である。北方は白壁に青い瓦屋根の楼閣が林立し、道は広く大きい。国境の南と北の景観は全く異なり、清国とロシアがはっきりと分かれているのは、人為的なものだけではなさそうだ。警部長が中佐をふり返り、「この一歩はまだ清国だが、次の一歩でロシアに入る」と、笑いながら言った。中佐はそれを聞いてウランダハの山中でロシアの山河と別れたことを思い出し、再びロシアに入った今、我知らず心の中でロシアの大地に挨拶していたのであった。そうこうするうちキャフタに着く。学校が旅館になっており、学校の傍に紳商クラブがあった。このクラブから食事を旅館に送り、クラブの使丁長一人とドイツ語が堪能な使丁が給仕をしてくれた。この夜、紳商クラブの浴室で二ヶ月間の垢を洗い、虱だらけのシャツを着替え、壮麗な学校を独り占めして室温17度の部屋に入り、鉄製の寝台で安眠した。この喜びは、困難で苦労の多い旅を知っている者でなければ理解できないであろう。■入恰克他

キャフタの人口は約4,000である。富豪が多く、大きな屋敷が軒を連ね、道路は広い。市の中心に公園がある。きれいに着飾った人々が行き来する公園の傍に高くそびえ立つ寺院がある。その大きさと美しさはシベリアでめったに見ることのできないものである。この地で最も盛んな貿易品は茶である。クーロンから牛車でここキャフタに運び、ここから馬車でロシア内地に送る。馬車数十輌が一隊となって昼も夜もひっきりなしに往来している。

ここは北風がいつも激しく、寒気は極めて厳しい。中佐がキャフタに着いた頃には、既に朝夕の気温が零下25度以下に下がっていた。空は常に晴れているが、空一面が雲でもなく霧でもない濛々とした何かに覆われている。太陽を隠し、日光はたいそう薄く、円形の光が太陽の周りに輪を作り、日光の反射する所にもう一つの太陽があるように見え、その周りには虹までできる。このような気象現象は冬季にしばしば現れるそうである。キャフタの市外は鬱蒼とした森林が広がり、熊が多い。冬季に熊狩りをすると一日5~6頭を捕ることが出来る。ミンチノフ氏はキャフタで最も裕福な豪商である。氏はその財力でシベリア第一と言われる金鉱を各地に所有し、茶や毛皮などの貿易も盛んに行っている。彼に次ぐのがシニッツェン氏である。氏もまた財力をもってその名が聞こえている。その妹はシベリアで有名なシベリヨフ氏の妻である。二人の豪商は蒙古跋渉の苦労をねぎらうために中佐を近郊まで出迎え、学校を宿所にして丁重に接待したのである。キャフタから2露里のところをトロイツカサブスクと言う。人口は約5,000、家は皆木造であるが市街地は整然としている。クーロンに対する国境の要地であり、戦時編制の歩兵一大隊がここに駐屯している。また、バイカルコサック第13連隊の司令部がここにある。その他に師範学校や女子中学校があり、郵便電信局や博物館などもある。博物館は創設以来日が浅くまだ全く整頓されていないが、館内に収蔵しているシベリアの鉱物や植物そして陳列している蒙古古来の器物や衣服などには見るべきものがある。中でも、唐時代に元祖が漠北カラコルムに都を定めて建てた石碑や、寺院・家屋等の古の珍しい写真には、たいへん心を動かされる。中佐はキャフタに3日間滞在し、大隊将校団の夜会や大隊長と紳商クラブの晩餐会、ミンチノフ氏の夜食などに招かれ、盛大な宴会や饗応に接して瞬く間に日が過ぎた。ところで、衣服はまだ薄手のものであったので、寒さを防ぐには十分でなかった。最初はイルクーツクに着いてから外套をつくる予定であったが、寒さはすでに骨を削るように厳しくなっていた。シニッツェン氏は毛皮の靴やヤクーツク製の毛皮の外套を贈ってくれた。ミンチノフ氏も夜間の寝具とするよう蒙古産の羊毛でつくったローブを贈ってくれた。それで、防寒の衣類はそろい、今着ている衣類はコサックの士卒に与えた。蒙古で買った二頭の駄馬のうちハブタカウラーの一頭はクラブの使丁長に与えて、世話になったお礼とした。

ここは北風がいつも激しく、寒気は極めて厳しい。中佐がキャフタに着いた頃には、既に朝夕の気温が零下25度以下に下がっていた。空は常に晴れているが、空一面が雲でもなく霧でもない濛々とした何かに覆われている。太陽を隠し、日光はたいそう薄く、円形の光が太陽の周りに輪を作り、日光の反射する所にもう一つの太陽があるように見え、その周りには虹までできる。このような気象現象は冬季にしばしば現れるそうである。キャフタの市外は鬱蒼とした森林が広がり、熊が多い。冬季に熊狩りをすると一日5~6頭を捕ることが出来る。ミンチノフ氏はキャフタで最も裕福な豪商である。氏はその財力でシベリア第一と言われる金鉱を各地に所有し、茶や毛皮などの貿易も盛んに行っている。彼に次ぐのがシニッツェン氏である。氏もまた財力をもってその名が聞こえている。その妹はシベリアで有名なシベリヨフ氏の妻である。二人の豪商は蒙古跋渉の苦労をねぎらうために中佐を近郊まで出迎え、学校を宿所にして丁重に接待したのである。キャフタから2露里のところをトロイツカサブスクと言う。人口は約5,000、家は皆木造であるが市街地は整然としている。クーロンに対する国境の要地であり、戦時編制の歩兵一大隊がここに駐屯している。また、バイカルコサック第13連隊の司令部がここにある。その他に師範学校や女子中学校があり、郵便電信局や博物館などもある。博物館は創設以来日が浅くまだ全く整頓されていないが、館内に収蔵しているシベリアの鉱物や植物そして陳列している蒙古古来の器物や衣服などには見るべきものがある。中でも、唐時代に元祖が漠北カラコルムに都を定めて建てた石碑や、寺院・家屋等の古の珍しい写真には、たいへん心を動かされる。中佐はキャフタに3日間滞在し、大隊将校団の夜会や大隊長と紳商クラブの晩餐会、ミンチノフ氏の夜食などに招かれ、盛大な宴会や饗応に接して瞬く間に日が過ぎた。ところで、衣服はまだ薄手のものであったので、寒さを防ぐには十分でなかった。最初はイルクーツクに着いてから外套をつくる予定であったが、寒さはすでに骨を削るように厳しくなっていた。シニッツェン氏は毛皮の靴やヤクーツク製の毛皮の外套を贈ってくれた。ミンチノフ氏も夜間の寝具とするよう蒙古産の羊毛でつくったローブを贈ってくれた。それで、防寒の衣類はそろい、今着ている衣類はコサックの士卒に与えた。蒙古で買った二頭の駄馬のうちハブタカウラーの一頭はクラブの使丁長に与えて、世話になったお礼とした。■貿易街道

11月29日午後1時にキャフタを出発した。キャフタからバイカル湖岸のムサバヤ駅に至るには二本の道がある。一つはセレンギンスクとウェルフネウヂンスクの二つの市を通り、セレンゲ川に沿って下る道で、392露里ある。もう一つは、セレンゲ川を渡り直ぐに北上し、ハマルダガン山脈を越えて湖岸に出る道で、これはわずかに201露里に過ぎない。前者は、郵便本道であり、後者はキャフタの富豪等の便宜を図って最近新しく開いた道である。それで、後者を称して貿易街道と言う。沿道の宿駅もまたそのようにして建てられた。その修繕管理はキャフタ市長の権限下にある。中佐は本道をとらずに貿易街道を選んだので、市長は沿道の駅舎に命じて人夫一人ずつを出させた。まさに出発しようとしていたとき、数人の紳商が馬車に乗ってトロイツカサブスクの町外れまで見送り、中佐の健康を祝してくれた。歩兵大隊長と5人の尉官は騎馬でウストキャフタ駅まで見送り、中佐と同じ宿に泊まった。この駅はキャフタから25露里のところにある。

■郵便本道

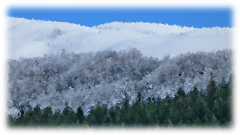

翌11月30日の午前9時は零下25度に下がり、骨を切るような寒さであった。セレンゲ川の右岸に沿って8里下って川の氷上に至った。川の広さはおよそ200mである。ウリヤスタイからキャフタまでの間で渡った様々な河川が皆ここに集まり、バイカル湖に注ぐ。既に河川は凍結し、氷の上を渡って数里行って山間の高原を進む。広原は遠くまで続き、行けども行けども尽きることがない。翌12月1日、高原を進んでハマルダガン山嶺の南麓に宿営した。次の日すぐに山中に入った。日が完全に暮れ、月明かりに雪が白い。ぼんやりと白く霞んだ風景の中を馬に鞭打って進み、ハマルダガン山嶺を越えた。山は海抜4400尺(約1400m)であり、バイカル湖よりも2800尺(約900m)高く、まぎれもなく湖上にそびえ立つ険しく高い峰である。山上で馬を止めて周りを見渡すと、一面雪をまとった木々の上に月が懸かり、木々の枝は白くダイヤモンドで飾り立てたように輝いている。すべての物音が止み、天地は寂静として、まるで俗界を離れた世界にいるような気がする。翌3日、山を下りて森林を通り抜け、やっとバイカル湖畔のムサバヤ駅に着いた。キャフタから201里、5日間の騎行であった。駅舎に入り昼寝をする。貿易街道は新しく開かれた道で、人家はごく稀であり、駅舎も数戸に過ぎない。この道はここで郵便本道と合流する。

■異状気象

キャフタを出発するとき、朝夕の気温は零下25度以下に下がり、昼でも零下15~6度以上にならなかった。連日そのような状況で、寒気はきわめて厳しく、馬の汗がたちまち凍りつくような状況であった。ところが、バイカル湖岸に着いた頃には、雪がきわめて深いのに気温は非常に暖かく、零下5度以下にはならなかった。これは湖水がまだ凍結せず、空気が湖面を渡るときに水温のために和らげられるためなのである。

■湖上往来

ムサバヤ駅は湖を渡る汽船が発着する埠頭であり、クーロンとキャフタを経てロシア内地に入る数十万斤(数十トン)の茶は、皆すべてここに集まり、汽船で湖を渡って北岸のアンガラ河口からイルクーツクに輸送する。河口からイルクーツクまでの陸路は61露里である。その他旅客や貨物でイルクーツクに向かうものはすべて汽船で運び、川と湖が凍りついて航路が閉ざされてしまうと、ミシハ駅から橇と馬で凍結した湖上を渡る。氷結期間は毎年1月15日から4月15日までの3ヶ月間である。それで、陸路は人影がほとんど無くもの寂しい。ただし、毎年氷結前後は氷がまだ硬くないので、船便が止まってしまうと、人々は湖上の道を諦めて湖岸の道をとる。ムサバヤ駅から25露里にミシハ駅がある。中佐はこの夜ここに泊まった。

■路上設欄

12月4日にミシハ駅を出発し、3日間で145露里進んでクルック駅に着いた。その間に8駅あるが、立ち寄ったところはたいがい湖岸のもの寂しい小屋で、特に記すべきものはない。その中でミシハ駅から75露里のところにスニエズナヤ駅があり、戸数はわずか10数戸である。郵便電信局があり、駅外の小川が後バイカル州とイルクーツク州の境界となっている。ここから75露里がクルック駅である。中佐がクルック駅に至る頃、日はとっぷりと暮れ、雪を踏んで夜行すること数里、午後8時半にようやく駅に着いた。すると、街路を塞ぐように通行を遮断する柵が設けられていた。柵の傍に兵が一人いた。銃を肩にして立ち、誰何して馬を止めた。縄があり、路傍の人家に繋がっている。縄を引いて鈴を鳴らすと、一人の男が灯りを持って出てきた。携行品を点検しながら「支那人ではないのか」と訊く。中佐が旅券を示すと、彼はようやくそうではないことを知って中佐を放免した。これは税関であり、イルクーツクに行き来する支那商人を検査する所である。やっと検問を通ってクルック駅舎に着いた。この駅はバイカル湖の最南端に位置し、湖水に面して三方が開け、気候は温暖で0度以下にはならない。道路は雪が溶けて泥と小石混じりで騎行は楽ではない。戸数はおよそ40、家々が続いていて自然に街ができており、郵便電信局もある。

■貝加爾湖

この間の8駅45露里はバイカル湖の南岸道路である。バイカル湖は東西に狭く南北に長い。故に、幅が最も広い所で25里に過ぎないが、最も長い所では約170里ある。面積はほぼ我が国の南海道(四国、淡路島、和歌山県、三重県南部)の2倍である。世界に大湖は多いけれどもその多くは塩湖であり、真水の湖として最大のものはバイカル湖である。中佐の通過した所は南岸の一部に過ぎないが、湖の広大さはまさに海のように果てがなく、対岸の山々はかなたの水平線上に山頂を見せて連なっている。見渡す限り水と空とが一体となり果てしなく広大な様は、まさに大海を眺めているようである。南岸のあたり一帯は非常に高い山々がそのまま湖水に落ち込んでおり、鬱蒼とした樹林に覆われている。山には熊が多い。夏季にここを通過する場合は熊に襲われる危険性があり、最も危険である。

この時は既に雪が深く積もり、熊には一度も遭遇しなかった。道路は起伏した山々が連なる丘陵地を通っている。あるときは湖面を眼下に見下ろし、またある時には水際の道を進んで鬱蒼とした森林を通り抜け、一日に何回も渓流を渡る。渓流に架かる橋はすべて木製である。ちょうど北国は昼の最も短い頃になっており、日の出は午前9時で日没は午後3時であったため、昼間騎行出来る時間は非常に短く、いつも夜間に数里進んだ。この頃は月が出ており、毎夜湖の近くを騎行したり丘の上に馬を止めたりして、東の空に月が昇り月光が湖水の上を照らすのを見た。湖水はまだ凍結しておらず、月が湖面の波に映ってきらめく様子は、まるで龍神の子である玉龍が大皿の上で踊っているようである。湖の周囲の山はすべて雪を頂き、木々は真っ白な花をつけたように美しく、一点の俗塵もまとっていない。天地静寂として万物は深々と物音を止め、月明るく水碧く山白く天青く、見渡す限り心が洗われるように透き通っている。時あたかも、月明かりに照らされた冬の山中から狼の遠吠えが聞こえてきた。鳴き声は絹を引き裂くように鋭く響いて一陣の風を起こし、山は悲しみ木々は打ち震えた。そのために湖面に映る月光は痛ましいほどに荒涼とし、馬もまた驚いてたてがみを振るわせて長鳴きし、それまでの静寂はたちまちに破れて万物が動き出した。中佐がふと我に返ると周囲に人はなく、単騎でただ独り清らかな水に映った月影の中に立って山河の絶景を独り占めしていた。まるで絵の中の仙人になったようにうっとりとその場に立ち止まったままもの思いにふけり、なかなか動けなかった。ああ、世界に名高い大湖に臨んでこの世の景勝地に立って天地の素晴らしい気を吸い、清らかで透き通った水に映った月影の下でこのように大きなことを感じ考えるのは、言うまでもなく壮大な遠征旅行をしている福島中佐にのみ許されたものである。普通、どうして山霊や水神が俗世間の人間を近づけたりすることがあろうか。この145露里の間、土地の治安は良くなく、過激で荒々しい行為が普通であった。道路の里程標にはしばしば刀傷があり、引き抜いて捨て去るなど10のうち一本はなくなっており、森林に放火する者さえいるという。湖畔にはブリヤート人が多かった。駅夫や馬番人もそうである。彼らはみな頭髪や衣服がロシア人と同じである。また普段はロシア語を話し、ギリシャ正教を信ずる者もいるというが、彼らの種族の言語はほぼ蒙古語と同じである。その人口は15万から25万の間であるらしい。

この時は既に雪が深く積もり、熊には一度も遭遇しなかった。道路は起伏した山々が連なる丘陵地を通っている。あるときは湖面を眼下に見下ろし、またある時には水際の道を進んで鬱蒼とした森林を通り抜け、一日に何回も渓流を渡る。渓流に架かる橋はすべて木製である。ちょうど北国は昼の最も短い頃になっており、日の出は午前9時で日没は午後3時であったため、昼間騎行出来る時間は非常に短く、いつも夜間に数里進んだ。この頃は月が出ており、毎夜湖の近くを騎行したり丘の上に馬を止めたりして、東の空に月が昇り月光が湖水の上を照らすのを見た。湖水はまだ凍結しておらず、月が湖面の波に映ってきらめく様子は、まるで龍神の子である玉龍が大皿の上で踊っているようである。湖の周囲の山はすべて雪を頂き、木々は真っ白な花をつけたように美しく、一点の俗塵もまとっていない。天地静寂として万物は深々と物音を止め、月明るく水碧く山白く天青く、見渡す限り心が洗われるように透き通っている。時あたかも、月明かりに照らされた冬の山中から狼の遠吠えが聞こえてきた。鳴き声は絹を引き裂くように鋭く響いて一陣の風を起こし、山は悲しみ木々は打ち震えた。そのために湖面に映る月光は痛ましいほどに荒涼とし、馬もまた驚いてたてがみを振るわせて長鳴きし、それまでの静寂はたちまちに破れて万物が動き出した。中佐がふと我に返ると周囲に人はなく、単騎でただ独り清らかな水に映った月影の中に立って山河の絶景を独り占めしていた。まるで絵の中の仙人になったようにうっとりとその場に立ち止まったままもの思いにふけり、なかなか動けなかった。ああ、世界に名高い大湖に臨んでこの世の景勝地に立って天地の素晴らしい気を吸い、清らかで透き通った水に映った月影の下でこのように大きなことを感じ考えるのは、言うまでもなく壮大な遠征旅行をしている福島中佐にのみ許されたものである。普通、どうして山霊や水神が俗世間の人間を近づけたりすることがあろうか。この145露里の間、土地の治安は良くなく、過激で荒々しい行為が普通であった。道路の里程標にはしばしば刀傷があり、引き抜いて捨て去るなど10のうち一本はなくなっており、森林に放火する者さえいるという。湖畔にはブリヤート人が多かった。駅夫や馬番人もそうである。彼らはみな頭髪や衣服がロシア人と同じである。また普段はロシア語を話し、ギリシャ正教を信ずる者もいるというが、彼らの種族の言語はほぼ蒙古語と同じである。その人口は15万から25万の間であるらしい。■山野深雪

12月7日午前9時にクルック駅を出発し、直ぐに湖水を離れて北に向かい、一つの山を登った。ククンスキーダバンという山で、高さは2800尺(約840m)、山の北側は雪が深く山野を埋め、まばらな木々の枝には雪が玉のように凍りつき、あたかも花が咲いているかのようである。山を下ったが湖水は見えない。山の南側に比べて寒さは一段と厳しい。正午で零下10度である。これは湖水から遠いためである。山の中に一軒の家があった。クルボマルチカヤという。しばらく休憩してまた山を下る。夜行することおよそ2時間で山麓のベランスカヤ駅について宿泊した。この日の騎行は44露里であった。翌8日、渓谷を進む。地形は平坦である。何度も渓流の氷上を渡ってモトスカヤ駅でしばらく休憩し、夜行2時間ほどでついにいくつかの灯火が連なっているのを見た。イルクーツクの街灯である。44露里進んで午後6時にイルクーツクの市外を流れるアンガラ川に至った。川には橋があり、通行税を徴収している。橋を渡って市内に入り、黒龍亭という旅館に入った。旅館の主人はドイツ語を話し、少佐が着いたことを知ってその労をいたわり、旅券を取得して警察署に報告するように言って帰った。そうこうするうちに、軍務知事は警部長を中佐のもとに遣わして巡査一人を付け、参謀部長である陸軍中将もまた士官一名を中佐のもとに派遣し、東に向かって案内し、さらに兵卒一人も付けた。

■情報収集

イルクーツクはアンガラ川の右岸に沿い、人口はおよそ4万7千、シベリアの中心にある最大の都会であり、シベリアの情報を得るには最適の地である。故に中佐はこの地に10日間留まり、コサック騎兵予備歩兵大隊の宿営、専門器械(工業)学校、陸軍病院、候補士官学校、小学校、博物館などを見て回った。ここに駐屯する騎兵はコサック1中隊のみである。季節はすでに厳寒期であり、道路は凍結して騎兵の活動には向いていないが、特別に参謀部長のご厚意で騎兵を参謀部の門前に召集して密集運動を演じ、中佐に見せた。路面が全て凍結しているにもかかわらず滑ったり躓いたりせず、熟練した乗馬技術である。歩兵大隊は予備軍であり5中隊編制で兵員1200人である。器械(工業)学校は修業年限が9年である。生徒は200人ほどで、学術を実用化する組織であり、校内には教室のほかに工場がある。学術を研究する一方、実業を訓練し機械器具を製造する。製品は堅牢で値段が安いので、民間の人々からの注文も少なくないそうである。まさしくこの地に必要な学校である。陸軍病院を見学したとき、患者が100人ほどいた。院内には看病士の学校がある。生徒60人が3年の修業期間を終えて6年間の兵役に就く。候補士官学校は歩兵大隊騎兵連隊の士官候補者を選んで養成する所である。生徒は現在歩兵科に20人、騎兵科に9人いる。2年で卒業し、見習士官として本隊に帰って欠員を待って士官に採用される。イルクーツク州の小学校は15校あり、その一つを自由に参観できた。この学校の運営資金は富豪の寄付金で成立しており、授業料は徴収していない。煉瓦造り2階建ての建物は非常に広壮で、全てが整頓された講堂には寄付者の肖像を掲げてその功績を顕彰している。この地の博物館はシベリア最大である。壮麗な建物の2階には多数の支那関係の書籍や、各国の地学に関する雑誌を収蔵している。1階には古代シベリアの器物や鉱物・植物・動物を収集している。陳列している貨幣は外国のものが少なく、見るべきものはない。とりわけ注意すべきものは鉱物である。シベリアでの金の採掘量は1890年には63432ポンド、翌年は60557ポンドである。シベリアでは、イルクーツク・後バイカル・アムールの三州が多くの金鉱を持っているという。交通はまだ開けず機械が十分整っていない状況で、既に前述の採掘量である。ひとたびシベリア鉄道が全通して機械や工夫の運搬が便利になれば、採掘量は計り知れないほどになるだろう。市内見学の間に参謀部長や軍務知事等の宴に招かれたり、クラブや歩兵大隊の夜会に出席したりした。12月18日はロシア皇太子殿下の祝日である。寺院に行ってその式を参観し、夜は歩兵大隊の立食パーティに出席した。大隊は兵卒に酒をふるまい、参謀部長が盃をあげて皇太子殿下の健康を祝し、演説によって士気を鼓舞した。散会すると、兵士が歓呼しながら参謀部長と中佐とを椅子に乗せて胴上げをしながら見送った。この地は常に風雪がある、寒気は酷烈、零下25度に下ることもしばしばである。ある日、ロシア風の蒸し風呂に入って室外に出たところ、室内外の寒暖差が激しくて呼吸が圧迫されるようにたいそう苦しかったとのことである。

■露国東進

16世紀にロシアが欧州の一角に勃興して帝国の礎を築くと、次第に東方に狙いを定めてしばしば遠征軍を出して辺境の地に深く侵入し、拠点となる駅や要塞を築いていった。1650年以降は、遠征軍の一隊が現地人を蹴散らして侵略すること六千露里余り、ついにロシア帝国は太平洋岸にまで進出した。以来、240年の長きにわたって現地人は北方に逃げて極北の寒気に耐えられずにその半数は凍死し、その他は移住してきたロシア人との激しい生存競争に巻き込まれて半数が消滅した。移住してくるロシア人は月ごとに増加して、いまやシベリアにおける住民の8~9割が移住ロシア人である。広漠たるバイカル湖の岸辺には、石器時代の大昔に繁栄した現地人の住居跡が空しく残るのみである。現在、高原三州を除いてシベリア各州の人口を概観すると、トボルスク州130万余り、トムスク州130万、イルクーツク州42万、後バイカル州55万、ヤクーツク州28万、エコセイスク州46万、アムール州9万、沿海州10万、サガ連島州2万の合計452万余りである。移住者は現在も年々増加し、とくに近年の東部飢饉のためにその数が増えている。将来の人口増加は間違いなく予測不可能だ。ロシアの人口は毎年200万ずつ増加している。シベリアは広く、地味は南の方が最も肥えているが、寒気は厳しく羊や仔牛がしばしば凍死するという。しかし、夏季には暑気がまた著しく、水瓜を産する地方もある。北緯55度までの地では穀物を生産している。それで、南部の人口はいよいよ増加して物の生産が益々盛んになり、交通も盛んになってきた。現在、シベリアの河川を往来する船は、汽船134艘、帆船240艘で、そのうちの汽船40艘余りはアムール川やウスリー川に配置されている。ロシア帝国の首都サンクトペテルブルクからウラジオストック港に至るには、汽車でニジニ・ノブゴロドに行き、ペルミまで汽船で川を遡り、再び汽車によってウラル山脈を越え、シュメンから汽船でトボルスクを経由してトムスクに入ることができる。この間、船は足が遅くて日数がかかるので、旅客馬車で行く人が多い。トムスクからイルクーツクまでの道のりはおよそ1600露里であり、水運による交通手段がない。イルクーツクからストレチンスクまでの約1200露里余りは、汽船でバイカル湖を渡る以外は船を使うことができない。

ストレチンスクからアムール川とウスリー川の二大河川を下ってウラジオストックに達することができる。ひとたびシベリア鉄道が全通すればその便利さは言うまでもない。人口は増え、開発が加速し、経済効果は現在の数倍に達することは確実だろうと中佐は言う。

ストレチンスクからアムール川とウスリー川の二大河川を下ってウラジオストックに達することができる。ひとたびシベリア鉄道が全通すればその便利さは言うまでもない。人口は増え、開発が加速し、経済効果は現在の数倍に達することは確実だろうと中佐は言う。

■湖面氷結

12月19日、馬に乗ってイルクーツクを出発する。先日ここに着いた時、すぐに裏毛の軍服外套を作った。ミンチノフ氏から贈られたローブは携行することはできなかった。出発するときに巡査に与え、秋服の外套は兵卒に与え、ウリヤスタイで買った一馬は記念のためにコサック中隊長に贈った。イルクーツクの東北方向には道路がない。ここからムサバヤ駅までの260露里の間は来た道を引き返して湖の南を行くほかはない。警部長はアンガラ川に架かる橋の南まで中佐を見送った。ここから南は一度通って知っている一本道である。ヒンアン号に跨がり、アルタイ号を牽いて風雪の中を44露里進んでモトスカヤ駅に着いた。次の日、駅の南から直ぐにハマルダガン嶺を上る。途中でヒンアン号を下りてアルタイ号に乗り換えようとしたときアルタイ号を取り逃がし、ヒンアン号がこれを追って走り出してしまった。中佐は雪の中重い外套を着たまま馬を追いかけたので、汗が流れて寒さを感じないほどであった。二頭の馬は駅舎の前に立って待っていた。21露里進んでグボコルスカヤ駅に入った。山中の一軒家である。21日、山中を進む。以前キャフタでアルタイ号の左後足に蹄鉄を打った時、職人が誤って釘を深く打ちすぎて出血させたが、この湖南の積雪の中を行く間に足を引きずるようになっていた。もうすぐ山を越えようというとき、腹帯がゆるんで鞍がずれ落ち、馬が驚いて走り出した。道端の木に接触して岩につまずき、帯が切れて鞍が落ち、ようやく馬が止まったことがある。イルクーツクでの10日間で治療してわずかに良くなったが、とうとう元通りにはならなかった。今また積雪の中で険しい山を越え、左足が益々悪くなって乗用には使えなくなってしまった。背負っていたキルギス鞍や旅囊は橇を買って運ばざるを得ない。湖上は氷結しているが上を通行できるほど硬くはない。航路は塞がって通じず、旅人や貨物はみんなこの道を通って往来が頻繁になっており、10日ほど前の寂しい様とは大違いである。橇を手に入れることは最も困難で、あちこち探し回ったが昼間の短い頃であり、遠くまで行くことはできなかった。この夜、雪の山を越え、午後8時にムラウヰエオ・アムールスカヤ駅に着いた。 行程は17露里であった。この夜、駅の北2里の所で橇に出遭った。道は5~6尺の雪に埋もれ、雪の中にわずかな一本道が通っている。道幅は狭く、橇を避けることができない。人馬はあっという間に雪の中に転倒し、手綱はちぎれ、軍刀は弓のように曲がってしまった。中佐が起き上がって軍刀を矯めて元通りにしているうちに、馬を再び逃がしてしまった。追って行くと馬は駅舎の前に立っていた。翌22日、16露里進んでウトリクスカヤ駅に着いた。次の日は44露里でスニエズナヤ駅に入った。駅舎にはウラジオストックに赴くロシア海軍の中尉夫妻がいた。かつて中佐がイルクーツクで知り合った人である。旅行カバンの中の肉汁やパン、砂糖などを分けてくれた。肉汁は凍結させて袋に入れたものである。寒い所の旅でなければ見られないものである。また、ベルミニーという凍らせた肉饅頭もあった。湯に入れて食すものである。余裕のある家はしばしば保存しておいて来客に提供し、また旅行の際の携行食として便利だそうである。翌24日午前9時に出発、正午12時にウドリンスカヤ駅に着くと、海軍中尉と再び出会った。橇がなかったからである。午後4時に橇が手に入り、中尉は中佐の鞍と旅囊とを乗せて次の駅まで送った。同時に中佐も出発したが、橇が速いので追いつけず、ヒンアン号に跨がりアルタイ号を引いて山を上ること10露里余り、既に日は暮れて空は黒く辺りは真っ暗である。中佐はアルタイ号の手綱を放してヒンアン号の後に従わせた。アルタイ号はとても疲れていたのだろうか、それとも暗夜を恐れたのだろうか、急に向きを変えて今来た道を引き返し、呼ぶと止まるが追いつこうとすると走るので捕まえることができない。呼んだり追ったりしながら再びウドリンスカヤ駅に戻ってようやく捕まえることができた。すぐにアルタイ号を繋いで鉄鞭で数十回叩き、再び駅を出発した。その時には夜が既に更けて空は黒く、風と雪が次々と激しくなり、馬が再び進まない。幸い、空橇がウドリンスカヤから帰るのに遇い、アルタイ号を橇の後に繋いで中佐が背後から鞭打ちながら馬を走らせ、午後9時ベレムナヤ駅に着いた。行程は24露里だった。25日は29露里進んでミシハ駅舎に宿泊した。この夜一人の陸軍大尉と出会った。大尉はボヤルスカヤ駐屯の囚人護送兵の司令官であり、囚人を取り調べるためにたまたまここに来ていたのである。彼は中佐に、「ボヤルスカヤはあなたの旅の経路にあたります、ぜひ晩餐を共にしましょう」と言った。翌26日25露里進んで午後1時20分にムサバヤ駅に着いた。ここは貿易街道が駅路と合流する所で、歩き慣れた道はここで終わりである。イルクーツクからの260露里を8日間で踏破することができた。先日、この間を通ったときはまだ汽船が往来していて湖面は凍結しておらず、絵のように美しい風景の中に名月を見ることができたが、この時は夜行であるのに月もなく湖岸は凍結して東に行くほど氷が多く、ここムサバヤに着いた時には見渡す限り湖面は氷に覆われ、岸辺を打つ波の音は全く聞こえなかった。道路は雪深く、寒さもいちだんと厳しくなってきた。

■奇遇再三

12月27日午前9時出発。道は高く低く起伏し、対岸の山影は次第に遠くなって、北風が顔を叩いて寒さが骨に染み通る。湖上は一面に凍結して氷の間に水を見ることはほとんどない。途中で一人の農夫に出会った。農夫は夏の間銃を持って熊を獲っており、この夏は熊12頭、ラッコ28頭を獲ったという。このことからも、この湖の周辺はいかに熊が多いかがわかるだろう。一つの山を下りてボヤルスカヤ駅に着いた。ここに囚人護送兵が30人いた。駅の傍に司令官の官舎があった。大尉が中佐を迎え入れて懇切にもてなした。大尉は妻と二人の娘を伴ってここに2年住んでおり、あと8年経たないと転任できないとのことである。ここは言うまでもなく貧しくさびれた村であり、美しい湖や山々の他は目や心を楽しませるものはなく、子女の高等教育は遠く離れたイルクーツクで受けなければならない。そのための学費は莫大なものだという。

大尉は言った。「今年の夏、家から数歩のところで非常に大きな熊が歩き回り、娘がもう少しで食われるところでした。またある日のこと、駅馬車が走っていたところ、前方から大きな熊が近づいてきて馬が恐れて進まず、熊もまた去らず、御者は短銃をさえ持っていなかったので追い払うこともできませんでした。大声を出してしかりつけてようやく熊は立ち去り、それでようやく馬が進んで郵便の定期時間に遅れて駅に着いたのです」と。そうしているうちに中佐は大尉のもとを辞し、再び馬に跨がり湖岸の電柱に沿って出発した。数里進んで第101号柱のあたりでバイカル湖と別れて森林の中を行き、午後6時半にボリセリエチンスコイ駅で泊まった。行程は42露里だった。ボヤルスカヤから東はセレンゴ川の水域で、地域は開けて人家が増え、村落は互いに見えるほど近い。25露里進んで午後1時にカバンスカヤ駅に泊まる。戸数はおよそ600戸で郵便局や警察署があり、森林の中の大きな駅となっている。郵便電信局長が来て、翌日の朝食を招待すると言って帰った。この日は頭痛が激しかった。29日は頭痛がやや治まったので午後1時に出発、道はやや平坦で雪は深く風は非常に強い。24露里進んでタカラノブスカヤ駅に泊まった。この辺りはユダヤ人が最も多いと言われている。翌30日、零下20度の中を風雪を押して進む。セレンゴ川の氷上を行く。溪間はしだいに狭くなり、両側から山々が迫ってくる。長時間夜行して51露里でバゴウヰンザスタバ駅に泊まった。川岸の山麓にある一軒家である。翌31日、再びセレンゴ川の氷上を騎行した。寒さはますます厳しく、零下25度にまで下がった。23露里余り進んで午後1時にウェルフネウヂンスク市に着き、シベリア亭に泊まった。この町で一番の旅館である。この夜はまさに明治26年の大晦日であるが、ロシアの暦は異なるので、異郷の旅館でひっそりと灯りを点して歳を送るのは中佐一人だけである。ただし、館内は清潔で室内は暖かく、食事を十分摂って至極快適であった。先日、キャフタの豪商ミンチノフ氏の使用人とバイカル湖岸で思いがけなく出会い、イルクーツクでも再び出会ったが、ここシベリア亭で3回目の遭遇をした。まさに奇遇と言うべきである。

大尉は言った。「今年の夏、家から数歩のところで非常に大きな熊が歩き回り、娘がもう少しで食われるところでした。またある日のこと、駅馬車が走っていたところ、前方から大きな熊が近づいてきて馬が恐れて進まず、熊もまた去らず、御者は短銃をさえ持っていなかったので追い払うこともできませんでした。大声を出してしかりつけてようやく熊は立ち去り、それでようやく馬が進んで郵便の定期時間に遅れて駅に着いたのです」と。そうしているうちに中佐は大尉のもとを辞し、再び馬に跨がり湖岸の電柱に沿って出発した。数里進んで第101号柱のあたりでバイカル湖と別れて森林の中を行き、午後6時半にボリセリエチンスコイ駅で泊まった。行程は42露里だった。ボヤルスカヤから東はセレンゴ川の水域で、地域は開けて人家が増え、村落は互いに見えるほど近い。25露里進んで午後1時にカバンスカヤ駅に泊まる。戸数はおよそ600戸で郵便局や警察署があり、森林の中の大きな駅となっている。郵便電信局長が来て、翌日の朝食を招待すると言って帰った。この日は頭痛が激しかった。29日は頭痛がやや治まったので午後1時に出発、道はやや平坦で雪は深く風は非常に強い。24露里進んでタカラノブスカヤ駅に泊まった。この辺りはユダヤ人が最も多いと言われている。翌30日、零下20度の中を風雪を押して進む。セレンゴ川の氷上を行く。溪間はしだいに狭くなり、両側から山々が迫ってくる。長時間夜行して51露里でバゴウヰンザスタバ駅に泊まった。川岸の山麓にある一軒家である。翌31日、再びセレンゴ川の氷上を騎行した。寒さはますます厳しく、零下25度にまで下がった。23露里余り進んで午後1時にウェルフネウヂンスク市に着き、シベリア亭に泊まった。この町で一番の旅館である。この夜はまさに明治26年の大晦日であるが、ロシアの暦は異なるので、異郷の旅館でひっそりと灯りを点して歳を送るのは中佐一人だけである。ただし、館内は清潔で室内は暖かく、食事を十分摂って至極快適であった。先日、キャフタの豪商ミンチノフ氏の使用人とバイカル湖岸で思いがけなく出会い、イルクーツクでも再び出会ったが、ここシベリア亭で3回目の遭遇をした。まさに奇遇と言うべきである。

■新馬必要

ウェルフネウヂンスクはウダ川とセレンゴ川が合流する所にあり、海抜1800尺、南はキャフタ、東南はペトロフスカヤ、東北はチタからの道路がみんなここを通る。交通の要衝にあって通商は次第に盛んとなり、人口は約4~5千、中でも支那人の商店が多い。町はそんなに大きくはないが、建築は見るべきものがないわけではない。町の入口に小高い所があり、皇太子殿下巡遊記念の門が建っている。後の二階建ての建物は監獄である。ここにコサック騎砲兵中隊が大砲6門を備えて駐屯し、また囚人護送兵150人が置かれている。アルタイ号が片足を引きずるようになったので、新しい馬を買おうと思い、また人馬ともに休息するためにここには三日間留まった。

■黒田清隆

明治26年1月1日、早起きして襟を正し、遠く東の空に向かって新年をお祝い申し上げる。この日、警部長の昼食会に招かれ、翌2日は収税長の晩餐会に招かれた。シベリア亭の前に豪商の家があった。豪商が来て、「先年、黒田(黒田清隆)伯爵が来遊されたとき私の家を宿所とされたのです」と言って伯爵の写真を見せてくれた。また、「伯爵一行が家に来られたとき、言葉が通じないのでいずれが伯爵かわからず挨拶するにも困りましたが、やがて通訳が来てあごひげを生やした立派な人が伯爵と分かった」など、当時を思い出して話すのであった。さて気温であるが、2日は零下30度、3日は零下36度に下がり、寒雀さえ飛ばなくなった。イルクーツクで作った毛皮の外套は、値段が140ルーブルもして決して安くはないのだが、品質は粗悪で縫製も下手なので既に破れを生じて防寒の役割を果たさない。それで、もう一着の外套を作った。中佐が馬を買いたいと思っていることを知って、馬を見せたいという者が多かったが、良い馬はとうとう見つからなかったので、チタに着いてから買うことにしてここでは買わなかった。

■瓦斯中毒

1月4日にウェルフネウヂンスクを出発し、ウダ川の氷上を約44露里騎行してオンホイスカヤ駅に着いた。氷上は本道に比べてやや遠い。この日、風雪が背後から迫ってきて、夜になって暴風になった。5日はまたウダ川の氷上を13露里進んだ。ますます風は激しくなり、非常に寒い。馬の毛が凍結し、黒い馬も白馬となる。合計44露里進んでクルヂンスカヤ駅に着いた。駅舎に入って長椅子の上に横になるといつの間にか眠ってしまった。しばらくして激しい頭痛で目が覚め、嘔吐した。暖炉のガス毒に当たったのに違いない。

ロシアの民家は丸木を井戸側積みで四角あるいは長方形に組み上げ、所々二枚ガラスの窓を設け、二枚の間に綿で作った造花などを散らし、内側のガラスは目張りをして、入口の戸には駱駝や羊の毛布を張って密閉して寒気を防いでいる。部屋の中央には土またはレンガで造った暖炉があり、一つの暖炉で数室を暖めることができる。炉には毎朝薪を燃やし、炉が熱くなると薪を取り去り、煙が消えるのを待って炉の筒を塞いで炉の腹にある小さな穴を開き、炉の中の熱気を室内に導く。このように密閉しているので熱気は室内に充満し、熱気とともに炉の中から出たガスは出ていくところがなく、不慣れな者はしばしばその毒に当たって気を失うことがあるらしい。中佐は、入口の戸を開いたときに、熱気が外に洩れ、寒気が室内に入り、空気の流れの間に水蒸気が立ち昇るような現象を見た。ロシア人はこれぐらいのガスの毒は恐れず、炉の上に段を設けて、老人などはその上で横になると言う。6日、地形は次第に開け、道は高原に続いている。暴風が雪を舞い上げていた。日は暮れ、風雪はますます激しくなって、薄暗い中で道がはっきり分からない。目印の電柱を見誤り、深い雪に足を取られて馬が倒れそうになるような状況で51露里を進み、ようやくタルバガタイ駅に着いたのは午後8時であった。7日、風が再び激しく吹いている。山間の高原を行くと、雪が少なく土が凍って滑るので非常に危険である。そのうちに暴風が砂や雪を巻き上げて数歩先すら判別できなくなった。わずかに3本の電柱が見えるだけである。この時零下26度、風に向かって進むと息が非常に苦しく、手足はほとんど凍りつくので暖を取るために馬上で体操をしたり、しばしば下馬して氷を払い落としたりしながら進んだ。積もった雪に足を取られて深い溝に落ちるなど、言いようもないほどの苦難であった。途中でシベリア流刑囚人を護送する8台の橇に出遭った。護送兵は橇を降りて徒歩で暖を取っているが、囚人は覆いもない橇の中で繋がれて風雪に曝されている。その悲惨な状況には同情を禁じ得ない。27露里進んでクリスカヤ駅で泊まった。8日、再び山間の高原を行く。高原は砂地で草がある。数里夜行したが、二枚の外套を通して伝わってくる寒気が体を氷のように冷やし、手足や指先は痛くなって遂には感覚がなくなり、自分の体ではないような感じである。31露里進んでグリエドスカヤの駅舎に泊まる。この日は零下31度であった。9日は高原がますます開け、左右に見える山々は遠くなり、空の端に淡墨をさっと塗ったように見える。朝は零下29度、帽子の庇や服の襟など、息がかかるところは全て凍結し、眉や睫も凍って前が見えにくくなる。27露里余り進んでボベレチユナヤ駅に泊まる。10日、地形はやや起伏が多くなり、小さな丘が続いている。午後1時半、ハグラミンスカヤ駅で休憩する。人家はやや多い。ここから北は地形が開け、雪は野原を埋めて見渡す限り真っ白である。寒さは前日よりも一層厳しく、帽子の庇や服の襟、軍刀や小刀、墨池や鉄鞭などがことごとく凍結した。47露里半進んでウクル駅に泊まった。この駅には郵便電信局があった。海抜2300尺である。上るともなく上って、ようやくヤブロンノイ山脈に近づいたことを知った。

ロシアの民家は丸木を井戸側積みで四角あるいは長方形に組み上げ、所々二枚ガラスの窓を設け、二枚の間に綿で作った造花などを散らし、内側のガラスは目張りをして、入口の戸には駱駝や羊の毛布を張って密閉して寒気を防いでいる。部屋の中央には土またはレンガで造った暖炉があり、一つの暖炉で数室を暖めることができる。炉には毎朝薪を燃やし、炉が熱くなると薪を取り去り、煙が消えるのを待って炉の筒を塞いで炉の腹にある小さな穴を開き、炉の中の熱気を室内に導く。このように密閉しているので熱気は室内に充満し、熱気とともに炉の中から出たガスは出ていくところがなく、不慣れな者はしばしばその毒に当たって気を失うことがあるらしい。中佐は、入口の戸を開いたときに、熱気が外に洩れ、寒気が室内に入り、空気の流れの間に水蒸気が立ち昇るような現象を見た。ロシア人はこれぐらいのガスの毒は恐れず、炉の上に段を設けて、老人などはその上で横になると言う。6日、地形は次第に開け、道は高原に続いている。暴風が雪を舞い上げていた。日は暮れ、風雪はますます激しくなって、薄暗い中で道がはっきり分からない。目印の電柱を見誤り、深い雪に足を取られて馬が倒れそうになるような状況で51露里を進み、ようやくタルバガタイ駅に着いたのは午後8時であった。7日、風が再び激しく吹いている。山間の高原を行くと、雪が少なく土が凍って滑るので非常に危険である。そのうちに暴風が砂や雪を巻き上げて数歩先すら判別できなくなった。わずかに3本の電柱が見えるだけである。この時零下26度、風に向かって進むと息が非常に苦しく、手足はほとんど凍りつくので暖を取るために馬上で体操をしたり、しばしば下馬して氷を払い落としたりしながら進んだ。積もった雪に足を取られて深い溝に落ちるなど、言いようもないほどの苦難であった。途中でシベリア流刑囚人を護送する8台の橇に出遭った。護送兵は橇を降りて徒歩で暖を取っているが、囚人は覆いもない橇の中で繋がれて風雪に曝されている。その悲惨な状況には同情を禁じ得ない。27露里進んでクリスカヤ駅で泊まった。8日、再び山間の高原を行く。高原は砂地で草がある。数里夜行したが、二枚の外套を通して伝わってくる寒気が体を氷のように冷やし、手足や指先は痛くなって遂には感覚がなくなり、自分の体ではないような感じである。31露里進んでグリエドスカヤの駅舎に泊まる。この日は零下31度であった。9日は高原がますます開け、左右に見える山々は遠くなり、空の端に淡墨をさっと塗ったように見える。朝は零下29度、帽子の庇や服の襟など、息がかかるところは全て凍結し、眉や睫も凍って前が見えにくくなる。27露里余り進んでボベレチユナヤ駅に泊まる。10日、地形はやや起伏が多くなり、小さな丘が続いている。午後1時半、ハグラミンスカヤ駅で休憩する。人家はやや多い。ここから北は地形が開け、雪は野原を埋めて見渡す限り真っ白である。寒さは前日よりも一層厳しく、帽子の庇や服の襟、軍刀や小刀、墨池や鉄鞭などがことごとく凍結した。47露里半進んでウクル駅に泊まった。この駅には郵便電信局があった。海抜2300尺である。上るともなく上って、ようやくヤブロンノイ山脈に近づいたことを知った。■越嶺向東

昨日からしばしばアルタイ号とヒンアン号の蹄鉄に氷や雪がこびりついたので払い落とそうとしたが、馬は蹄が凍って痛くてしかたがないのだろうか、とうとう触らせなかった。そこで、行く先々で蹄鉄工がいるかどうかを尋ね、蹄の氷を除去してその跡に蝋を埋めることが常となったが、この(ウクル)駅にも蹄鉄工がいると聞いて、翌11日に蝋を埋めさせた。蝋は上から流し込まなければならないのだが、誤って蝋を蹄の下に置いて熱した鉄を押し当てるので、中佐は驚いてこれを止めさせた。そうするうちに時間が経ち、正午に出発した。駅外左方に広い氷原があった。これはサスノブイ湖で、バロイ川の水源である。辺りは草のある高原地帯で、わずかに小さな丘が起伏しているだけである。電線が一直線に平野の彼方まで続いている。27露里でドムナヤ駅(場所不明)に着いた。標高3400尺(約1100m)である。12日は高原の中の森林を通り抜け、ようやく上り坂になる。木々の半ばは落葉松である。30露里進んでコンヂンスカヤ駅に泊まった。次の日、波状に起伏する高原を上ることおよそ10露里、遠くに大きな山脈が見えた。ヤブロンノイ山脈である。ヤブロンノイ山脈はまさしく外興安嶺と言うべきものである。この日は風がなく、やや暖かかった。33露里進んでベクレミセブスカヤ駅の民家で泊まった。山脈の北にある高原中の大きな村である。翌14日10時半出発、左右の山脈がだんだん近くなり、緩やかに上ってヤブロンノイ山の頂上に達した。頂上に一つの堂が建っている。堂中に十字架が置いてある。前面の山々は遠くまで連なり、見晴らしが非常に良い。この山は海抜3800~3900尺もあろうか。バイカル湖とアムール川の二大水域が分かれる所である。山の東側の水は東に流れて日本海に入る。中佐の日記には次のようにある。「明治25年2月11日から今日まで339日、行程9662露里、即ち10300㎞余り、およそ2575里、またバイカル水域を騎行すること85日にして初めて日本海に注ぐアムール水域に出て馬首を故国日本のある東方に向けることになり、夢のようにうっとりとして気分爽快であった。」その快さは本当によく分かる。この日は26露里進んで麓のドムノクルチュブシカヤ駅に泊まった。駅舎でトロイツカサブスクから来た一人のロシア軍士官と出会った。士官が持ってきたパンや冷肉などを分けてくれて一緒に食べた。15日、山腹に沿って河溪に下り、左折して山間の高原に出ると、大地は波のように起伏している。19露里進んでチェルノハ駅で休憩した。ここからチタに行くには二つの道がある。一つは夏道、もう一つは冬道と言う。冬道は本道を離れて川の氷上を行くもので、少し遠いが山や坂を上下する煩わしさがない。そこで、冬道をとって氷上を蛇行することにした。遠くの山麓に家屋が連なっているのが見える。これがチタ府である。チェルノハから27露里でチタ府に着いた。ウェルフネウヂンスクからチタまでの445露里を11日で踏破した。その間地形は次第に高くなりながらいよいよ開け、遂には高原に出た。東には山々が折り重なるように連なり、平坦な地は少ない。例年雪は少なく、今年のように橇が通行することは非常に稀であるという。この辺りは兵員が本隊から分遣される所であり、連隊兵員の半ばは、国境コサックに編入されたブリヤート人であるらしい。彼らは遊牧民で、蒙古人と同様に馬の飼育や騎馬に習熟している。まことに騎兵に適した人々である。この連隊はブリヤート人を編入してはいるが、軍規厳しく風紀は整い、かなり勇壮な一隊と思える。蒙古人はブリヤート人と同一種族であり、生活もまた同じである。そして一方が衰弱していることは周知の事実であり、もう一方は前述の通り訓練で鍛え上げられている。その強弱はいうまでもなく養成の結果次第である。指導者たる者はこのことに留意しなければならない。この日、二馬の蹄鉄を取り替えた。翌18日、再び副知事の晩餐に赴き、警部長の夜会にも赴いた。警部長の妻はポーランドの人で、英語・フランス語・ドイツ語の4カ国語を操り、とても社交的であった。翌19日は騎砲兵の両科将校団の晩餐に招待され、行くと連隊長以下の士官が建物の前で出迎え、宴会の間楽隊の演奏があった。宴が終わって退出しようとすると、中佐を椅子に座らせ、青年士官が中佐を椅子ごと担ぎ上げて門まで歩き、楽隊が進軍の曲を演奏して中佐を見送った。

■感激落涙

1月20日正午にチタを出発した。6人の士官が騎馬で市外まで中佐を見送った。ここから山間を流れる川の氷上を進む。駅毎にコサック兵が一人ずつ野良着から軍服に着替えて中佐に随伴した。37露里進んで午後5時半にクルチンスカヤ駅に泊まる。ここから次の駅に至る道は二つに分かれる。その一は本道であり、16露里ある。もう一つは、凍結した川の上を行くもので、25露里ある。本道は少し積雪があるが起伏はそんなに険しくない。そこで、翌日は近い方をとって行き、16露里でマコウイエバ駅で休憩した。川に面したの大きな村である。ここから川の氷上を進み、三つのコサック村を過ぎ、さらに23露里進んでツリナバボロシユナヤ駅で泊まった。翌22日、ちょうど駅舎を出ようとしたとき、チタの警部長の使者だという者が書状を持ってきた。中佐が受け取って中を見ると、故国日本からの便りであった。開いて読み進めると、我等が尊敬する素晴らしい天皇陛下が中佐の壮大な遠征計画をよしとしてお褒めになり、昨年11月に皇室予算から二千円を下されたことを知らせる内容であった。中佐は感激して落涙し、伏して天子の温かいお心をありがたく思うとともに、天を仰いでこのような格別の恩恵を身に受けることをひしひしと感じ、顧みては特にこれといった功績もない我が身を恥じ、しばらくの時間むせび泣いていたが、やがて心を奮い立たせて馬に跨がったのであった。ああ、中佐のこの遠征は、ただ険しい土地を踏破して兵力を調査し軍事力の実状(濃淡)を詳しく知るだけに意義があるのではない。内においては日本国民に勇気を与え、外に対しては国威を発揚する上で、その影響はまことに大きいものがある。天皇陛下が良しとしてお褒めになって恩賜を賜り国民を大いに感奮させられたことで感動しない者があろうか。この日は36露里進んでカイダロブスカヤ駅に泊まった。

■氷上騎行

1月23日、56露里進んでガルキナ駅に泊まる。24日は58露里進んでカザノブスコエ駅に泊まった。駅舎に入って主人に向かって「今日は少し暖かくはないですか」と言うと、主人は「いいえ、昨日は零下40度で今日は零下39度です。ロシアに生まれてこの酷寒に慣れた者ですら耐えがたいのに、温暖な国の人が耳も覆わずに騎馬で旅をなさるとは、なんと元気な人よ」と、舌を巻いていた。中佐はそれでようやく寒さに慣れてきたことに気付いたのである。次の日は25露里半でミサノバ駅に泊まった。この三日間は全てインゴダ川の氷上を騎行した。川の左岸は地形が大きく開け、コサックが屯田屯牧している。翌26日、河川の氷上を去って山道に入った。山に樹木はなく、積雪はやや多かった。この日は風がなかったが、寒さが極めて厳しかった。 30露里進んでネルチンスク府に着いた頃には午後6時にもなっていた。前日の氷上騎行は1時間に8露里進んだが、この日の山道では1時間5露里にしかならなかった。山道の難しさがお分かりいただけるだろう。

■尼布楚城

その昔、ネルチンスクがまだ清国領土だったとき、ここに要塞を築いて尼布楚(ネブス)城としてロシアに備えたのであった。その後、時は流れて大自然がこの地の主となり、城塞は跡形もなく消えてしまった。

今の市街地は城跡からおよそ6露里の地にある。この町の起こりは240年前にさかのぼる。シレカ川の支流であるネルチンスク川の左岸に面し、背後は山である。人口はおよそ4500、支那人の店が多い。小学校6校と刑務所が一つある。ストレチンスク予備歩兵大隊の分遣一中隊が駐屯し、囚人の護送に従事している。また、博物館があり、シベリアにある豊富な資源の見本を展示している。町はこの近辺の交易中心地になっており、近くには銀や鉛の産地があって、交通が盛んである。東の満州国境にある製鉄場に通じる幹線道路があり、馬車が通行できる。シレカ川の水量が多いときは汽船が川を遡ってストレチンスクから4~5露里の地に至る。ロシア皇太子が上陸したのが、ここ海抜3500尺の地である。ストレチンスクは3450尺なので、95露里の距離で50尺の差があるだけである。水流の緩やかなことがお分かりいただけるだろう。シレカ川は遠くの外蒙古はチェチェンハン部の国境を源として外興安嶺東側の様々な河川を集めて東北に流れ、バイカル州とアムール州の堺にあるバクロブスカヤ駅に至り、アルクヌ川と合流してアムール川(黒竜江)となる。非常に大きな川であり、中佐はこれからまさにこの川の氷上を行こうとしているのである。ここネルチンスクから大興安嶺を越えると、満州チチハルまでは800露里、内蒙古のドロノルまでは1285露里、北京までは1675露里である。気候は寒気が極めて厳しく、1月27日の正午は零下40度に下がった。ネルチンスクは北緯51度58分に位置し、我が国千島列島よりも2度ほど北になる。大陸の内陸深くにあって海水で空気が温められることもなく、直に西北からの冷たい強風にさらされるので、極めて厳しい寒さも不思議ではない。例えばベルリンは北緯52度に位置するが、極寒の季節でも零下6~7度以下に下がらない。ペテルブルクは北緯60度にあって、それでも零下25度を下ることは稀である。これはあちこちに入り江や湾が多いことと、西岸にメキシコ湾流が流れることに起因する。水温が大気に及ぼす影響は大きいことを知るべきである。

今の市街地は城跡からおよそ6露里の地にある。この町の起こりは240年前にさかのぼる。シレカ川の支流であるネルチンスク川の左岸に面し、背後は山である。人口はおよそ4500、支那人の店が多い。小学校6校と刑務所が一つある。ストレチンスク予備歩兵大隊の分遣一中隊が駐屯し、囚人の護送に従事している。また、博物館があり、シベリアにある豊富な資源の見本を展示している。町はこの近辺の交易中心地になっており、近くには銀や鉛の産地があって、交通が盛んである。東の満州国境にある製鉄場に通じる幹線道路があり、馬車が通行できる。シレカ川の水量が多いときは汽船が川を遡ってストレチンスクから4~5露里の地に至る。ロシア皇太子が上陸したのが、ここ海抜3500尺の地である。ストレチンスクは3450尺なので、95露里の距離で50尺の差があるだけである。水流の緩やかなことがお分かりいただけるだろう。シレカ川は遠くの外蒙古はチェチェンハン部の国境を源として外興安嶺東側の様々な河川を集めて東北に流れ、バイカル州とアムール州の堺にあるバクロブスカヤ駅に至り、アルクヌ川と合流してアムール川(黒竜江)となる。非常に大きな川であり、中佐はこれからまさにこの川の氷上を行こうとしているのである。ここネルチンスクから大興安嶺を越えると、満州チチハルまでは800露里、内蒙古のドロノルまでは1285露里、北京までは1675露里である。気候は寒気が極めて厳しく、1月27日の正午は零下40度に下がった。ネルチンスクは北緯51度58分に位置し、我が国千島列島よりも2度ほど北になる。大陸の内陸深くにあって海水で空気が温められることもなく、直に西北からの冷たい強風にさらされるので、極めて厳しい寒さも不思議ではない。例えばベルリンは北緯52度に位置するが、極寒の季節でも零下6~7度以下に下がらない。ペテルブルクは北緯60度にあって、それでも零下25度を下ることは稀である。これはあちこちに入り江や湾が多いことと、西岸にメキシコ湾流が流れることに起因する。水温が大気に及ぼす影響は大きいことを知るべきである。■豪華驚嘆

中佐はここネルチンスクに一日滞在した。警部長が中佐の案内役として巡査1人をつけ、中佐を朝食に招いた。その後、博物館を見学してから一人の獣医の晩餐に赴き、最後に一人の紳商に案内されてこの地の豪商夫人を訪れた。その邸宅は広く立派で美しく、堂々として王侯の宮殿のようであった。別棟で温室を設けて室内に熱帯地方の花や草木を色々植え、その規模は非常に大きく、いつも花が咲き乱れ、果実は玉のように美しい。大きな温室はまさに百花園のようであるという。この酷寒の地に熱帯の花々を植えて楽しむとは何と贅沢ではないだろうか。おそらくシベリア中を見てもこれだけのものはないだろう。かつて榎本公使がここを通過したときこの邸宅に投宿し、ロシア皇太子もまたこの家を旅館としたという。この夜、市長の夜会に赴いた。紳士淑女が数十人集まって中佐と握手して歓談した。みんなが、明日の朝は中佐を市外まで見送ると言う。そうこうするうちにカルタなどの遊びで夜も更けるのも知らず、中佐は夜食を御馳走になって辞去したときには午前1時頃にもなっていたようだ。

■帰朝命令

28日、早起きして服装を整える。この日、ペテルブルグのオエウレミヤ新聞の通信記者が来て、日本の福島少佐が三頭の馬を牽き連れ、鉄のような意志と体とをもって零下40度の寒さを物ともせずに当地に到着した、という電報を昨日ペテルブルグに向けて打ったということなどを話して帰った。午前9時にネルチンスクを出発。見送ると昨夜言っていた紳士淑女は影も形も見えない。カルタ遊びに夜を更かして疲れているのだろう。町外れに鉄工職人がいた。馬を留めて蹄に張り付いた氷を取り去り、蝋を埋めて再び出発した。ネルチンスク川の氷上を4露里進んだ左岸に小さな東屋があった。ロシア皇太子が上陸した場所であるそうだ。再び進むこと数里でシレカ川に合流した。この時の気温は零下40度、一面に霧が立ちこめ、骨まで達するかのような寒さのために帽子や襟元、金属の類まで皆氷結して顔手足が痺れるように痛い。55露里でボロトル駅に着いた。午後6時半であった。翌29日、再び川の氷上を騎行する。気温はなおも零下40度である。午後1時にエビハンチェバ村で休憩した。再び数里進んだころ、コサック帽を被った人が橇でやってきた。これこそ、ストレチンスクの村長が警察署長の命令を受けて迎えによこした者であった。再び数露里進む。川は左折して渓間はだんだんと狭くなる。その時、9隻の汽船が氷に閉じ込められているのが見えた。この船はアムール川とウスリー川を往復するものである。前方遥かに人家が見えた。これがストレチンスク駅であった。この日は45露里進んで、午後5時に一軒の旅館に宿泊した。この駅はネルチンスクから97露里のところにあり、人々は皆川の氷上を移動している。これはいわゆる冬道であり、夏道は左岸の山間にある。冬になると駅そのものを河岸に移すので、夏道は全く人通りが絶えるそうである。馬がやや疲れていたので二日間滞在した。一日目に着いて直ぐ、二通の電報を受け取った。一通は露都の公使館にいる川上俊彦氏から中佐の健康を祝うものであった。おそらくレオエウレミヤ新聞の報道を見てから打ったのだろう。氏はかつて韓国と米国に遊学し、今は露都にいて、先般中佐とロシア語と英語を相互に教え合った仲である。もう一通は、本国からウラジオストック貿易事務官を経て来たもので、帰国に当たってはウラジオストックから直接帰朝せよとの命令であった。

■氷上競馬

ストレチンスクは左に山々が迫って右は河川に臨み、春夏の季節は木々の緑と清らかな水で自然が最も美しくなる。人口はおよそ3~4000で、予備歩兵大隊がここに駐屯している。ここはアムール川を遡る汽船の埠頭であり、船舶が頻繁に行き来する季節になると旅行客や貨物が皆ここに集中し、非常ににぎやかになる。故に大商人もいて物資もかなり整い、チタやネルチンスク以上に便利である。泊まった旅館などは建物がさほど大きくはなかったが、全てがよく整頓され、ロシアの新聞はもちろん、イギリス・フランス・ドイツの新聞さえ数種類備えていて宿泊客が読むことができる。モスクワ以来このようによく行き届いた旅館は見たことがない。旅館の主はポーランド人で、当時反乱に加わってシベリアに流刑となり、8年の厳しい労働の後釈放され、その後何年も苦労してようやくこの旅館を経営するようになったのだと言う。さて、シベリアの幹線道路で東に向かう道は全くこの駅で終わり、ここから東はほとんど道路がなく、冬は橇を走らせて河川の氷上を往来し、夏は汽船によって河川を上下する。汽船は5月上旬から10月中旬までが運行期間である。ある日、警察官に誘われて競馬を見た。山間の地で平地がないので夏は馬を走らせるには適さないが、冬は河川が凍結して格好な馬場になるので、競馬は常に冬季の凍結した河川上で行うとのことである。零下42度の寒気をも恐れずに人々が群れ集っている。その時、一人の酔っぱらいが来てしばらく競馬を見ていたが、いきなり地面に倒れ込んだ。警官が救護の人を付けて帰らせたが、近くにいた人は、もう5~6分も遅れていたならきっと凍死していただろうと言った。寒さの厳しさがお分かりいただけるであろう。駅から数里の所に洋皮の靴や羊毛の靴を作っている工場があったので見学した。また、蹄鉄工にアルタイ号とヒンアン号二頭の蹄鉄に使用していた防滑釘を打ち代えさせ、さらにアルタイ号の蹄鉄を取り替えさせた。この蹄鉄工は近村のコサック子弟に指導している者だとのことであった。

■氷上蹄痕

2月1日午後1時にストレチンスクを出立し、5日間かけて158露里を進んでゴルビッチア駅に着いた。この間は全てシレカ川氷上の騎行である。道路は山間にあって、狭くかつ険しい悪路であるため車は通れない。電柱は常に左岸の山間に見え隠れしている。所々に村があって各村の民家は我が国の御用宿のようなものがある。不便な僻地であるゆえに、予めしてしておいて役人などの往来などに利用するのである。中佐が泊まったのは皆この類の宿である。2月3日にシルキノ駅に着いた時、一人の豪商が人を遣わして中佐を氷上で出迎え、自分の家に案内して晩餐に招待した。食後退出するとすぐに数里夜行してウストカラ駅に着いた。駅に郵便局があった。一泊して手紙を書こうと思い、アタマン(大村長)を訪ねて旅館の紹介を頼んだが、アタマンは駅舎に行けと言う。駅舎に行ってみると、主がどうしても宿泊を許可しない。再びアタマンを訪ねると不在で、家人も中佐の宿泊を喜ばない。それでここを去って一軒の民家を訪れて一宿を請うと、そこの老夫は泊まってもよいと言ってくれたのだが、少女が馬の飼い葉がないからと断ってきた。行ったり来たりで人も馬も疲れているのにとうとう行く先もないので、寒さの中を夜行しようとしたのだが、随伴していた一兵卒が非常に疲れており、中佐に「先日男女二人がこの駅の近くで殺された。夜行は非常に危ない」と嘘を言った。中佐は笑って相手にせず、結局この随伴者の兵卒を交代した。この夜、月明かりの中をリユヂンキンスカヤ駅に着いたのは午後9時半であった。寝ていたコサック村のアタマン(村長)を起こして一軒の民家を紹介してもらった。この民家の主婦はたいそう親切にもてなしてくれたので、ようやく疲れを癒やすことが出来た。翌日は疲れのために起きるのが遅くなった。主婦はゆっくりしていくように勧めたが、礼を言って出発したのは正午12時半であった。主婦は村の女友達を伴って橇で次の駅に先回りし、旅館の手配をするなど心を尽くしてくれたが、もともと僻地の民家なので茶はあっても砂糖なく、黒パンあれども一片の肉もない。部屋は一枚ガラスなので室内外の激しい気温差でガラスが割れ、その隙間からすきま風が入って室外の寒気と室内の暖気とが混じり合って蒸気が立ち上っているような状況であった。この時は既に極寒の季節になっており、1日正午零下35度、2日正午零下44度であった。これらは寒暖計の表示によって分かった気温だが、以下は何度だったかを測ることができなかった。5日に至っては寒さが最も厳しく、正確には分からないが零下44度以下だったことは間違いない。零下45~46度もしくは零下50度にまで下がったのではないかと思われるほど、鉄のように強健な体の中佐さえさすがにこの時は寒くてたまらなかったそうだ。

■寒中人馬

この極寒の世界を旅する中佐の衣服について記録するのも大切なことである。下には毛メリヤスの肌着とズボン下、上に軍服と表毛の皮ズボンを着け裏毛の制服と外套を着て、ダハという皮でしつらえた外套を重ね着し、表も裏も毛の帽子で耳まで覆い、外套の大きな襟を開いて襟巻きで首を包み、手には親指とその他の指と二つに分かれた手袋を用いる。これは5本の指が分かれていると縫い目から寒気が入りやすいが、4本の指を一つにすると温かくすることができるからである。足には毛メリヤスの靴下を二枚穿き、靴は羊毛をたたき固めたもので、縫い目から寒気がしみこむことがない。零下14度までは靴下の上を紙で巻き、通常の革靴で寒気を防ぐことができるし、中にラシャをつけた靴や毛の靴で24~25度の寒気を防げないことはないが、零下25度以下に至っては羊毛靴でなければ防ぐことができない。服装はこのようなものであっても、ポケットの中の金属は真っ白に凍結する。四肢の凍えそうな寒さがお分かりいただけるだろう。零下7~8度で鼻中に氷が付いて息をするたびに粘り着くような感じがあり、ひげ・まゆ毛・帽子のひさし・服のえり・外套・胸部など、少しでも息がかかるところは全て同じである。まつ毛もまた凍りつき、氷柱が垂れ下がって視線を妨げ、しばらく目を閉じると氷が張り付いて直ぐには目を開くのが難しい。このように、最後には寒暖計を見なくても身辺の氷の状況を見て気温を知ることができるようになった。また、馬を走らせる度に帽子が体の動きに従って動き、寒気がその隙間から入ってきて頭に痛みを覚えるという。馬もまたそれほど進まないうちに全身がたちまち凍りつくので、少なくとも一時間毎に下りて馬体に張り付いた氷を払い落とした。また、蹄鉄の氷をたたき落とすのだったが、終いには馬が痛がって触らせないので、縄で首を縛り一本を後足に引っかけて少し足を浮かせると前足を自由に動かすことができ、楽に四足の氷を取り去ることができた。このような寒空でも厩を見つけることができずに終夜露天に立たせることこそ可哀想だった。河川の氷上に幅2尺、長さ2~3間の穴を掘り、周囲に氷を積み上げて柵のようにしてある。これは井戸である。氷の厚さはおよそ3尺で、穴の傍に棒が置いてある。穴の中の氷を砕いて水を汲み、馬に飲ませることが出来る。穴の中の水は凍結せず凍結しても薄いということだ。

■村人祝宴

ゴルビッチア駅に着いた時はまだ正午12時だったが、次駅がとても遠いので駅舎に泊まった。馬を繋いで木の長椅子に横になったとたん、知らず知らずの間に少し眠ってしまった。しばらくして目が覚めると頭が激しく痛んで吐き気をもよおし、脈拍が100余りで呼吸も苦しかった。きっと食前に菓子を食べ過ぎて腹をこわしたのだろうと思ったが、薬がない。例のコレラ予防用アヘン剤を数滴服用したが頭痛は益々激しくなり、翌6日もここに留まった。脈拍は100余り、晴雨計で熱を測ると110度を示していた。寒気のために熱病にかかったかもしれないと思うのだが、薬を手に入れる方法がないので、布を濡らして頭部を冷やすだけである。午後、村人が来て「今日私の家で宴会を催すのでお越しいただければ幸いです」と、出席を要請してきた。「今日は病気のために苦しんでいます。2時間経って少し治まればご厚意に応じましょう」と礼を言って返したところ、2時間後に橇で迎えに来た。頭痛がまだ激しかったけれど、熱心に請うので無視しがたく、無理をして出かけると、村人が多数集まって酒を飲み胡弓を弾かせて騒いでいた。もしかするとこの家の命名日なのかもしれない。主人が中佐のためにシャンパンを抜き、杯を挙げて健康を祝った。田舎では贅沢なことである。宴たけなわとなり、耳が熱くなるほど皆が大声で歌を歌って楽しんでいたが、座の中の一人が酔いに乗じて中佐を侮辱した。一人の僧が気の毒だと思ったのだろうか、中佐に味方して抱擁接吻した。騒いでいた人々はこれを見て言動を慎み、再び暴言を吐くことがなかった。このように、辺境の地に住む無教養な人々に対する宗教の力は絶大なものである。胡弓の奏者が奏でる哀愁を帯びてもの悲しい旋律の曲は、空を行く雲でさえ留まって聴きたくなるのではないかと思うほどに見事なものであった。中佐は主人に5ルーブルを渡して奏者への祝儀としたところ、奏者はとても感激していた。中佐が座を辞そうとしたとき、集まっていた人々が立ち上がって屋外まで見送り、奏者は寒空のなか帽子も被らずに胡弓を弾きながら門の外まで見送った。客の中に一人の老婦人がいて、中佐に「私の家にぜひ立ち寄ってお茶を召し上がって下さい」としつこく勧めるので、彼女の立派な橇に同乗して家まで行った。村の中でいちばん立派な家のようだった。家財や家具もそこそこ立派である。そのうちに茶だけでなく酒や肴まで出して、夫人がこう言い出した。「私は、金鉱に関して支那人と訴訟で争っています。あなたがハバロフスクをお通りになる際には、私たちのためにひと言助言をいただけませんか。ぜひどうかお願いしたいのです」と、懇願するのであった。中佐は「私はたんなる旅行者でしかありません。ご依頼にお応えするのは難しいです」と断ったが、夫人は「機会があれば何とかお口添えを」と懇願して止まない。さらに中佐が辞して帰るときにも夫人は自分の橇で中佐を宿まで送り、またも金鉱のことについて土下座せんばかりに頭を下げて頼み、帰って行った。ヨーロッパの女性は得てして偉そうにすることが多いものだが、この婦人の腰の低さはどうであろうか。不思議に思って尋ねてみると、彼女はユダヤ人の妻であった。午前中のひどい頭痛にもかかわらず昼から外出して以来頭が少し軽くなったことで、はじめて先ほどまでの頭痛が発熱や胃腸のせいでなく、ガス中毒であったことに気付いた。この夜は暖炉の火を消し、戸を少し開けて空気を循環させたところ、気分が少し回復したのであった。

■老兵出迎

2月7日の朝、一人の老農夫が中佐を訪ねて来た。白髪で白い髭の元気な老人で、今年で百歳になると言う。帰るときに酒代として1ルーブルを与えた。一人の婦人がこのことを聞きつけて中佐のもとにやって来て援助を求めた。年齢はまだ若い。中佐は40コペイカを与え、「あなたは健康な体をしている。自活するよう努力しなさい」と叱った。彼女は恥じ入って帰った。この日、シレカ川の氷上を22露里ほど行った左岸にさびれた村があった。バイカル州村落の最終地点である。一人の老兵がいて、中佐を村の外で出迎えた。老兵は胸にセバストポリ戦役の従軍記章を付けている。彼が言うには、この戦役で兵としてニコラエフスクに進軍し、弾丸の中を駆け巡ったとのことである。当時従軍した将兵の多くは年老いて亡くなり、今もこうして従軍記章を付けている者はごく少数になってしまったようだ。老兵が時々若者に当時のことを話することは、まさしく彼らを鼓舞し奮い立たせる効果が少なくないようだ。彼は休憩のために中佐を自分の家に連れて行った。

■入七難所

老兵と別れて再び氷上を行く。ここから東北のバクレフスカヤ駅迄の200露里余り(即ち日本の50里余り)の間には一つの村落もなく川岸の一軒家が7カ所あるだけで、そこで橇の継ぎ立て(乗り換え)をしている。7軒の孤屋は互いに遠く離れ、その間は人家もなく極めて寂しい。世間ではこれを七難所と呼んでいる。この間全てシレカ川の氷上である。この日の午後5時にウオスクレセンスカヤに着いて孤屋に泊まった。行程は30露里であった。8日は零下44度、氷上を22露里進んでサボリンスカヤの孤屋に泊まった。家は小さく、主人は礼儀をわきまえない男だった。ちょうど、貨物を運んでブラゴヴェシチェンスクから戻る数十台の空橇の一隊が着いた。馬を河川の氷上に放し、孤屋でまぐさを手に入れて与えていた。橇の運転手は病気だとのことで中佐と同室で休んだ。中佐はコニャックを分け与えて親切にいたわったのだが、彼はならず者らしく、中佐の寝息を覗って何度も室内をうろついて携行品を探し、時計を手に取り、終いには藥用のために携えていたコニャックの小壜を盗んで飲み尽くしたのであった。9日の正午は零下44度、行程59露里。10日は零下32度行程30露里。全て河岸の孤屋に泊まった。

■氷上落馬

明くる2月11日は紀元節(建国記念日)であり、中佐がベルリンを出発してから一周年となる。早起きして東に向かって天皇陛下の弥栄をお祝いし、伏して国運の隆盛を祈る。今ふり返ってみると、月日があわただしく過ぎたように感じるとともにこの先の旅路がなお遠いことを思い、気力を振り絞ってさっそうと馬に跨がり出発した。氷上を数里走ってノボロシュナヤの孤屋で休憩した。この間、河流は複雑に折れ曲がっている。数里進むと日が暮れ、辺りは真っ暗になった。三頭の馬は不安げに先を急いで走り、吹き出した汗が凍結して全身真っ白になっていた。中佐が馬を下りて氷を払い落とし、しばらく徒歩で歩いた。その時、随伴の一兵卒が橇を飛ばして追い越し、遠くに去って行った。アルタイ号とヒンアン号の二馬が橇を追って駆けだした。すると牽いていたウスリー号が騒ぎ出して後を追おうとした。中佐はこれを止めて乗ろうとして傍にあったいくつかの氷の塊の一つに右足をかけて鞍に上ろうとした。その時馬が急に走り出した。中佐の左足は鐙にかかっていたが、右足はまだ地を離れていない。たてがみと鞍をつかんで片足をかけたまま数歩走ったが、重ね着した外套のために体が重かった。まさに右足を上げようとしたとき腹帯がゆるみ、鞍が腹にずれ落ちてしまった。

馬は驚いて跳び上がって駆け去り、その瞬間中佐は氷上に墜落して硬い氷の塊に頭をひどくぶつけ、右手足の感覚がなくなり、めまいのために起き上がることができなくなった。氷上にしばらく横になっていたが、気力を振り絞って起き上がると頭蓋骨に寒さを感じた。帽子を脱いで調べてみると、鮮血が流れ落ち、帽子と襟元をべったりと濡らしている。手で傷に触れてみると、ほとんど小指の頭が没するほどの穴が開いている。中佐は全て終わったと思い、真っ暗な氷上で座り込んだまま死を覚悟した。が、死ななかった。ひっそりと静まりかえった世界で中佐が茫然としていたとき、従卒が橇で引き返してきた。「鞍がずれ、人が乗っていない乗馬が着いたので、何かあったのだと思って迎えに来ました。どうしました、大丈夫ですか」と言いながら駆け寄り、鮮血で真っ赤になった中佐の頭を見てびっくりし、中佐を橇に乗せようとした。中佐は橇に乗ることを拒絶し、外套の帯を解いて繃帯代わりにし、気力を振り絞って馬に乗ろうとしたが、ふらふらして乗ることが出来ない。しかたなく橇に乗って7露里先のウチョスナヤの孤屋に着いた。

馬は驚いて跳び上がって駆け去り、その瞬間中佐は氷上に墜落して硬い氷の塊に頭をひどくぶつけ、右手足の感覚がなくなり、めまいのために起き上がることができなくなった。氷上にしばらく横になっていたが、気力を振り絞って起き上がると頭蓋骨に寒さを感じた。帽子を脱いで調べてみると、鮮血が流れ落ち、帽子と襟元をべったりと濡らしている。手で傷に触れてみると、ほとんど小指の頭が没するほどの穴が開いている。中佐は全て終わったと思い、真っ暗な氷上で座り込んだまま死を覚悟した。が、死ななかった。ひっそりと静まりかえった世界で中佐が茫然としていたとき、従卒が橇で引き返してきた。「鞍がずれ、人が乗っていない乗馬が着いたので、何かあったのだと思って迎えに来ました。どうしました、大丈夫ですか」と言いながら駆け寄り、鮮血で真っ赤になった中佐の頭を見てびっくりし、中佐を橇に乗せようとした。中佐は橇に乗ることを拒絶し、外套の帯を解いて繃帯代わりにし、気力を振り絞って馬に乗ろうとしたが、ふらふらして乗ることが出来ない。しかたなく橇に乗って7露里先のウチョスナヤの孤屋に着いた。■九死一生

七難所には河上に孤屋の他に村なく、駅もない。どのようにして薬を手に入れることができるだろう。こんな所で重傷を負い、ついに治療する方法もなく今夜には絶命するのだろうか、と中佐は思うのであった。孤屋に入ってすぐに旅囊を開き、書類をまとめて本国に送る準備をした。そのとき一軒家の主が中佐の傷を見て、「ここから7露里に小さな金鉱があり、坑夫のために看病夫を一人置いています。彼なら少しは医療のことを知っています」と言った。中佐はそれは幸いと思い、孤屋の主人に橇でその看病夫を迎えに行かせた。3時間後に看病夫が来て傷を消毒し、傷の周囲の毛を剃ってこう言った。「幸い、傷はそんなに危険ではありません。しかし、もし一寸ほど傷の場所がずれていたら、すぐに死んでいたでしょう」と。膏薬を貼ろうとしたが出血が多くてくっつかない。それで、フェノール(石炭酸)を染み込ませた布で傷を覆い、包帯を巻いて、「明朝もう一度来診しましょう」と言い残して帰った。今夜発熱して炎症が進むのは最も避けなければならないので、氷塊を枕元に用意して傷を冷やそうとしたが、室内に人がいない。自分で氷を頭にあてていたので一晩中眠ることができなかった。翌日、待てど暮らせど看病夫が来ない。とうとう12時になってしまったので、再び家の主を迎えに行かせ、ようやくやって来た。このとき初めて化膿止めと解熱剤を持ってきた。再び傷を洗い化膿止めを塗って包帯を代え、出血がようやく止まった。出血は21時間に及んだ。全身青白くなり、平素元気なときは高い脈拍もこのときは著しく低下していた。小さな窓が二つあるだけの不潔な室内で、外套をまとったまま木の長椅子に横になって4日間養生した。こんな怪我の時でも手助けがないので、時々自分で室外に出て三頭の馬の世話をしなければならなかった。このために風邪までひいて気管支炎の症状が出たので、看病夫に薬を頼んだのだが、忘れたとのことで持ってこない。それでも頭の傷はずきずきと痛みこそすれ炎症を起こさず、次第によくなっていったので、とにかく17日には出発しようと決心した。この家の主は親切で、鶏肉のスープなどを勧めるなど心をこめて面倒を見てくれた。ああ、壮図はまだ完遂できていないのに、途中でそれもこのような険しい山奥の僻地で重傷を負い、もしも不幸にして薬がなかったならどうなっていたであろう。たくましい男も一つの土饅頭の墓になっていたかもしれぬ。幸いにして看病夫がいて救急の手当てを受けることができ、こうして再び馬に乗ることができるのは、まさに天のめぐみと言うべきではないだろうか。

■傷口出血

2月16日午前9時、傷をいたわりながら馬に跨がり出発した。馬が駆けると頭に響いて痛みを覚えるので、徐行して行く。この道は東に向かい、朝日が昇ると少し暖かくなる。七難所を抜けて35露里進み午後3時にバクレブスカヤ駅に着いた。シレカ川はここでアルグン川と合流してアムール川(黒竜江)となる。この駅はすなわちアムール州の第一駅である。左岸は地形がやや開け、右岸にある満州の地は直にアムール川に臨み、大興安嶺山脈の山々が幾重にも重なっている。この夜はアタマンの家に泊まった。室内は清潔で、新鮮な肉と肉のスープを口にすることができ、七難所通過の苦労を癒やすことができた。自分で傷を洗い、包帯を代えた。そのとき、傷口が開いてまた出血した。

■東岸清領

アルグン川はチェチェンハン部のクルロン川、フーロン湖、バイカル湖及び大興安嶺西の諸水を合わせて清露の国境を分け、北流してバクレブスカヤに至ってシレカ川と合流してアムール川(黒竜江)となる一大河川であり、西岸ロシア領の地は国境警備兵の歩哨詰所やコサック村が点在し、村落は川に面して数多く並んでいる。東岸清領の地は、上流の二つの湖の傍のフーロンバイルに副総統一人を置き、兵員は少しばかりを駐屯させるだけである。沿岸一帯は人家もなく寂しく、肥沃な地が活用されずに空しく荒れたままになっている。この川の水量は少なくないが、急流も多く船を通過させることができない。また、魚類は非常に少ないそうである。

■川畔孤屋

バクレブスカヤからブラゴヴェシチェンスクまでのおよそ770露里即ち我が国の205里ほどは、ほぼ我が国の東京と尾道間の距離である。ただ8つの村落と31の宿駅があるだけである。その4駅は川の畔の孤屋である。その他川の畔の道に人家はない。みんなアムール川の氷上を行き、時には川に沿って岸の上を行く。

アムール川は清露二国の境を分け、左岸は直ぐにロシア領、右岸は直ぐに清領に入る。清領満州の地は人家がとくに少なく、川沿いの地はひっそりともの寂しい。左岸露領の39カ村は、この地がロシア領になってから新しく作られたものであり、そのうち1駅と45カ村以外はみなコサック村であり、アムールコサック騎兵連隊の徴兵区としている。770露里間の各村を6区に分け、バクレブスカヤ、イグナシナ、アルバヂン、チヨルニエバ、コマルスカヤ、エカテリノブスカヤの6駅をもって6区の本部とし、各本部に大アタマン小学校、郵便電信局、汽船繋留場を設け、看病夫一人を置く。故に我が205里の間は6小学校6郵便局があるだけで一人の医師もなく、看病夫に医薬を扱わせている。その他、小さなコサック村にはそれぞれにアタマン(村長)がいて大アタマンに属し、またその他の村には百人隊長や十人隊長がいて、スタルスタ(村長)に属している。大アタマンには隷属していない。バクレフスカヤからアルバヂンまでの192露里の間の地形は、両岸が全て山で平地は非常に少なく、寒さが厳しく耕作や放牧に適しない。アルバヂン以南はやや下って地形は少し開け、山もそれほど険しくない。平地は少し増えて南に行くほどに寒さも厳しくなくなる。それで、耕作や放牧ができるので人家も次第に多くなってくるそうだ。

アムール川は清露二国の境を分け、左岸は直ぐにロシア領、右岸は直ぐに清領に入る。清領満州の地は人家がとくに少なく、川沿いの地はひっそりともの寂しい。左岸露領の39カ村は、この地がロシア領になってから新しく作られたものであり、そのうち1駅と45カ村以外はみなコサック村であり、アムールコサック騎兵連隊の徴兵区としている。770露里間の各村を6区に分け、バクレブスカヤ、イグナシナ、アルバヂン、チヨルニエバ、コマルスカヤ、エカテリノブスカヤの6駅をもって6区の本部とし、各本部に大アタマン小学校、郵便電信局、汽船繋留場を設け、看病夫一人を置く。故に我が205里の間は6小学校6郵便局があるだけで一人の医師もなく、看病夫に医薬を扱わせている。その他、小さなコサック村にはそれぞれにアタマン(村長)がいて大アタマンに属し、またその他の村には百人隊長や十人隊長がいて、スタルスタ(村長)に属している。大アタマンには隷属していない。バクレフスカヤからアルバヂンまでの192露里の間の地形は、両岸が全て山で平地は非常に少なく、寒さが厳しく耕作や放牧に適しない。アルバヂン以南はやや下って地形は少し開け、山もそれほど険しくない。平地は少し増えて南に行くほどに寒さも厳しくなくなる。それで、耕作や放牧ができるので人家も次第に多くなってくるそうだ。■清暦元旦

2月17日午前10時、バクレフスカヤを出発してアムール川の氷上を下った。零下25度であった。氷上は次第に広くなり、左岸の断崖は数百丈あってそのまま大河に落ち込み、まさに絶景である。ここはアムール川が大興安嶺を横断する所である。ゆっくりと31露里進んで、午後3時にアマザル駅に着いた。駅の東は川をはさんで満州の山村と相対している。村には小さな歩兵の兵舎があり、少数の兵士が駐屯している。兵営の外には数旒の黒い旗が立っている。そう言えば、今日は清暦の正月元旦である。あの数旒の黒旗は新年を祝うものなのであろう。中佐は次のような話を聞いた。「この村から20露里の山中に一つの金鉱がある。1885年にロシアの亡命者が発見したもので、良い金が採れていた。そうしているうちに清国政府がこれを聞いて兵を出してこれを奪い、金鉱を修理して採掘を始め、歩兵部隊を置いて警護している。今現在で坑夫は50人余りである。」数年前に満州金鉱事件として新聞紙上で有名になったのはこの地だったのだ。アマザル駅の人家は8戸で、泊まった民家は非常に不潔であった。寝台に上ると長さ5分ほどの無視が無数に群れをなし、壁を伝い床を這い回る音がする。襟に入り服の中まで虫だらけになる。皮膚を刺すのではないが、痒くてたまらない。ペルシャ粉を撒布して虫を防いだ。翌朝見てみると、床下は数え切れないほどの虫の死骸があった。ペルシャ粉は殺虫剤で、シベリア旅行には欠かせないものである。

■漠河梟首

2月18日、氷上を22露里進んでイグナシナ駅に泊まる。この駅は戸数がおよそ40戸、区役所がある。頭部の傷からまた出血してきたので、看病夫を呼んで包帯を代えた。喉の痛みがまだ完治しないので、うがい薬をもらって服用した。この日の途中で満州の漠河(モホー)を通った。漠河は川を隔ててイグナシナと相対している。ここに鎮辺軍歩兵の一営がある。一営は400人であり、金鉱事件後にこの数になった。兵営の周囲に垣根をめぐらしているのは、清国内地の砦と同じである。国境地帯に派遣された孤軍は、運搬手段をロシア領の道やアムール川の船に頼らなければ満州内地と行き来することができない。食料を敵に頼って去るに去れず、というべきか。この日、兵営に数旒の黒旗が立っていた。新年を祝うものなのであろう。かつて清国の黒旗兵は清仏戦争のトンキン戦で勇敢に善戦し、しばしばフランス軍を破った。今、この辺境警備軍は進んで黒旗を用いている。黒旗兵の勇気にあやかろうとしているのだろうか。川岸で一艘の支那船を作っていた。河川での運搬に使うものなのだろう。漠河村の近くの黒竜江(アムール川)上に三脚に木を交叉して、その中に木の籠が吊してあるのを見た。何だろうと不思議に思って近づいて見ると、籠の中には支那人の首があった。弁髪の先が籠の上に結びつけられている。ここに置かれてからかなり日数が経っていると思えたが、寒風にさらされて顔色は深い黒色で、まだ腐敗していない。きっとこれは罪人のさらし首なのであろう。一本の帯のような川を隔てると、目に触れるもの全てが奇怪に感じられる。

■寒村光景

2月19日午前9時、零下26度。27露里半進んでスギブネバ駅のコサック民家に泊まる。この駅は全部で10戸、河岸に点在している。泊まった民家は小さく不潔だった。窓の一枚ガラスは、室内外の温度差が激しいためにひび割れ、すきま風が入り込んで言い表せないほど寒い。仔牛などを室内に飼っている。室外に出せばたちまちのうちに凍死するという。夜はランプがない。松明を焚いて明かりをとるのである。この辺りの寒村はみんなそうである。20日、しばしば左岸に氷柱を見たが、その下に道路はない。40露里ばかり行ってスウエルビエバ駅に泊まった。戸数は30戸あまりで、室内の暖炉の傍で鶏を飼っている。冬季は卵を産まず、戸外にいるのは5月から8月の4ヶ月に過ぎない。この地はとくに寒く、羊を放牧することができない。夏でもまだ残雪があり、北風が吹けば外套を重ね着するとかいう。

この日、ヒンアン号は背中が痒かったのか、鞍をつけたまま地上に横倒しになって何度も寝返りを打ったので、旅囊中の寒暖計が折れてしまい、ここからブラゴヴェシチェンスクに着くまで気温を測ることができなくなった。21日は35露里進んでオルロバ駅に泊まった。ここも僻地の寂しい村である。ここまでの間は河流が羊腸のように曲がりくねっている。そこで、10露里ほど氷上を進んでから左岸に上り、山道を蛇行しながら興安嶺を越えた。山上は視界が広々とよく、眼下にはアムール川が曲がりくねって流れ、なかなかよい景色である。山林はすべて松樹である。村落はたいてい樹林の間にあることが多いが、この辺の村落はみな河岸にある。樹木が村を囲っておらず遠くまで見通しが良いので、砲台のようであったということだ。

この日、ヒンアン号は背中が痒かったのか、鞍をつけたまま地上に横倒しになって何度も寝返りを打ったので、旅囊中の寒暖計が折れてしまい、ここからブラゴヴェシチェンスクに着くまで気温を測ることができなくなった。21日は35露里進んでオルロバ駅に泊まった。ここも僻地の寂しい村である。ここまでの間は河流が羊腸のように曲がりくねっている。そこで、10露里ほど氷上を進んでから左岸に上り、山道を蛇行しながら興安嶺を越えた。山上は視界が広々とよく、眼下にはアムール川が曲がりくねって流れ、なかなかよい景色である。山林はすべて松樹である。村落はたいてい樹林の間にあることが多いが、この辺の村落はみな河岸にある。樹木が村を囲っておらず遠くまで見通しが良いので、砲台のようであったということだ。■雅克薩城

2月22日ロイノワ駅で休憩する。戸数は20~30戸。支那人の商店が2~3ある。何年か前に二人の日本人女性がこの地を訪れていたということを聞いた。30露里半進んでアルバヂン駅で泊まった。この駅はストレチンスク以東の一大駅であり、旅館も珍しく清潔である。昔清国領だった時に雅克薩(ヤクサ)城をここに築き、しばしばロシアと紛争を起こしたことがある。今や、歳月とともに周辺の様子は大きく変化あるいは消滅し、城跡を見つけることも出来ない。翌23日も馬をここで留めて休息した。

■頭瘡漸愈

2月24日、64露里進んでペリミキナ駅に泊まった。この三日間、頭部の傷から出血がなかった。今日は疾駆したけれども、ずきずきした痛みはなかった。この日、ある民村で休憩した。オスクレセンスカヤ駅という。オスクレセンスカヤまでは左岸の平地を通って森林を突っ切って進み、オスクレセンスカヤから東の45露里は再び川の上を通った。この夜泊まった民家は長虫が多く、また壁を隔てて赤子の泣き声が聞こえてきて、一晩中眠ることができなかった。

■右清左露

2月25日、高原の林中を行く。山はようやく低くなり、遠くまで地形が見通せて広々としている。再び凍結した川の上を進む。右岸満州の地に一軒の家があり、小さな旗を揚げている。国境の見張り所である。ここから川は次第に広くなっている。47露里進んでタルブヂナ駅に泊まる。主人は床の上に藁を敷いて寝床を作った。これがこの辺りのもてなしである。翌26日、右岸に上って清領満州に入り、林中を数露里進んだ後再び氷上に出て、午後左岸のロシア領に入り、マガノバの一軒家で休憩した。左へ一歩ロシア領に入り、右へ一歩で清領に入り、両国の土地を踏みながら進むのは愉快である。凍結した川の上を進み、更に左岸の林中を過ぎ、日暮れにオリギナ駅に入った。

行程は48露里だった。村長は例の通り藁を敷いてもてなしてくれた。この日はダハの外套を脱いでも寒さを感じなかった。ようやく少し南に来て天候は暖かくなってきた。寒暖計がないので温度を測ることができないが、零下20度を超えないと思われた。翌27日、27露里進んでチヨルニエバ駅に入り、アタマン(大村長)の家に泊まった。この辺は、夏は蝿や蜂が多く、深夜でなければ通行できないと言う。アタマンは任期が3年である。ここのアタマンで任に就いている者は既に9年で、なお一期務めて12年になった時は、銀製の紀念章をもらえるという。この地がバクレフスカヤ以東の第4区本部である。

行程は48露里だった。村長は例の通り藁を敷いてもてなしてくれた。この日はダハの外套を脱いでも寒さを感じなかった。ようやく少し南に来て天候は暖かくなってきた。寒暖計がないので温度を測ることができないが、零下20度を超えないと思われた。翌27日、27露里進んでチヨルニエバ駅に入り、アタマン(大村長)の家に泊まった。この辺は、夏は蝿や蜂が多く、深夜でなければ通行できないと言う。アタマンは任期が3年である。ここのアタマンで任に就いている者は既に9年で、なお一期務めて12年になった時は、銀製の紀念章をもらえるという。この地がバクレフスカヤ以東の第4区本部である。■睡眠妨害

牛2月28日、氷上を進んだり陸路をとったりしながら左岸に二軒の農家を見つけて休憩した。一人の老婦人がいて、6年前に貧困のためにトボルスクから移住してきたのだと、貧苦の状況を詳しく話した。見るに耐えないほど悲惨な状態である。茶代として60コペイカを与えようとしたところ、固く辞退するのを無理にとらせて別れた。ここから山を越えて森林の中を12露里進んだ。雪はすでに溶けて凍結した道は凹凸がたくさん出来、騎行は非常に難しい。23露里でクヅネッチバ駅に泊まった。この駅は戸数15戸の川畔の寒村で、人や鶏、仔牛と同居している。家が小さいので中佐も家人や鶏、仔牛と一室に同宿したのだが、夜眠っていて体に冷たさを感じて目が覚めた。部屋が暗いので手で冷たいところをさすったところ、足をなめている舌に触った。起きて確かめたところ、同室の仔牛なのであった。

■清露往来

3月1日午前8時、氷上を進んでエルロバ駅に着き、アタマンの家でしばらく休憩した。村長は冷肉でもてなしてくれた。この駅は戸数10戸であった。ここから氷上をおよそ2露里進む。全く雪がなく、一面鏡のようである。馬はようやく氷上に慣れてきたが、まだまだ危なっかしい。午後5時にツアガヤン駅に着いた。行程は46露里半だった。ここは小さな家が一軒あるのみで、他に家はない。しかし、川に臨んだ高所にあって、詩を吟じて英気を養うには良い場所である。2日は氷上を渡って直に清領満州の地を踏んで数里行き、再び氷上を渡って左岸のロシア領の地を踏み、半日の間両国を調べて一つ山を越え、再び氷上を行き、そうこうしているうちに再び陸路を取る。河流は曲折が多いので、あるときは氷上、またあるときは陸路をとって進んで行った。ここから地形は大いに開け、山脈が遠くに連なっているのが見える。再び氷上に下る。右岸の所々は険しい断崖絶壁が川に迫ってそそり立っている。50露里進んで、午後5時にコリッバ駅に着いた。村は戸数10戸で、家々がもの寂しく点在していた。

■南進漸暖

少しずつ南に向かって進み、次第に暖かくなった。昨日から馬蹄は凍らず、馬の汗も凍ることがなくなった。3日は左岸の平地を通ってウシヤコバ駅で休憩した。左岸は地形が開け、右岸は200尺余りの高さのテーブルのような形の山が川岸からいきなりそそり立っている。この辺では、あちらこちらでアタマン(村長)が席を設けて待っていた。これはブラゴヴェシチェンスクコサック連隊長の命令で出てきたとのことであった。39露里進んでアレキサンドロブスカヤ駅に泊まった。ここは郵便継ぎ立てのための一軒家である。主人はオーストリアに近いポーランドの人である。年は65歳で、アムール地方に来てから40年になる。初めてここに来たときはブラゴヴェシチェンスクに3~4戸があっただけで、アムール川沿いの数百里の間に2~3戸のほかに人家を見たことがなかったそうである。4日、氷上を26露里半進んでクマルスカヤ駅の大アタマンを訪ね、その家に泊まった。ここもまた、連隊長の命令があったとかで、対応は懇切丁寧であった。この駅は戸数33戸である。翌5日、向かい風がやや寒い。陸路を35露里進んでシマノワ駅に泊まった。翌6日は渓間を通り、三つの山を越え、急な坂を下りて川岸のコルサバ駅で休憩した。戸数は20余り。アタマンが「長らくお待ちしていました」と、厚遇することこの上もない。午後3時、電柱に沿っておよそ10露里進み、再び氷上に出て、63露里進んでスオチナヤ駅に泊まった。ここもまた郵便継ぎ立ての孤屋である。この数日間はボース(斎日・忌日)とのことで肉を食わず、どこへ行っても出てくるのは塩漬けの魚だけである。魚肉を包むためのパンを求めて食べた。次の日、地形は大いに開け、左岸に良い道があるのだが、天候は次第に暖かくなって既に雪が溶けており、馬蹄に付けた滑り止めの釘がかえって騎行を妨げるので氷上を進んだ。51露里でエカテリノブスカヤ駅に着き、大アタマンの家に泊まった。コサック徴兵本部の管轄区はこの駅までである。

■黒河歓迎

3月8日午前8時、馬に乗って出発した。川の氷上は曲折が多く、道はまだ遠いので滑り止めの釘が不便ではあるが、電柱に沿って陸路を進む。

東南に向かっておよそ21露里で遠くにイグナチバ駅が見えた。駅の外に二人の騎兵がいた。中佐を出迎えて、「あなたは日本の福島中佐ではありませんか」と言う。中佐が「そうです」と言うと、「われわれブラゴヴェシチェンスクのコサック騎兵一中隊はあなたをずっとお待ちしておりました」と、まず一騎が駆けて行った。途中、制服を着て儀仗を携えたアタマンの出迎えを受けた。駅に着くとコサックの一中隊が街路沿いに整列して中佐たちを出迎えた。中隊長が前に進んで、「アムール州軍務知事の命令によってここに中佐をお待ち申し上げておりました」と、歓迎の意を表した。中佐は馬を留めて好意に感謝し、隊列の前に進んで一礼した。その後、士官と一緒に用意された家に入って休憩し、次いでまた騎乗して進み、騎兵がその後に続いた。午後6時、ついにブラゴヴェシチェンスク府に入り、すぐに騎兵連隊長の官舎に案内された。騎兵大尉のボヤルスキー氏はフランス語を上手に話すことから、中佐をもてなす担当となったのである。氏の弟もまた騎兵大尉であり、ワルシャワ駐屯近衛軽騎兵の中隊長であった。中佐がワルシャワを通過したとき、中佐を親切にもてなした人であるが、今またその兄とここで会うのはまさに奇遇というべきである。氏はかつてブルガリアにあって、ブルガリア国王アレクサンダル1世殿下の近衛騎兵中隊長と伝令使を兼務していたが、ロシア政府がブルガリア国軍に在籍するロシア人を召還する布告を出したため、氏も帰国してこの地のコサック連隊の教官に任ぜられたのである。ブルガリアの情勢に詳しかったので、互いに打ち解けて時間の経つのも忘れて話を聞いた。

東南に向かっておよそ21露里で遠くにイグナチバ駅が見えた。駅の外に二人の騎兵がいた。中佐を出迎えて、「あなたは日本の福島中佐ではありませんか」と言う。中佐が「そうです」と言うと、「われわれブラゴヴェシチェンスクのコサック騎兵一中隊はあなたをずっとお待ちしておりました」と、まず一騎が駆けて行った。途中、制服を着て儀仗を携えたアタマンの出迎えを受けた。駅に着くとコサックの一中隊が街路沿いに整列して中佐たちを出迎えた。中隊長が前に進んで、「アムール州軍務知事の命令によってここに中佐をお待ち申し上げておりました」と、歓迎の意を表した。中佐は馬を留めて好意に感謝し、隊列の前に進んで一礼した。その後、士官と一緒に用意された家に入って休憩し、次いでまた騎乗して進み、騎兵がその後に続いた。午後6時、ついにブラゴヴェシチェンスク府に入り、すぐに騎兵連隊長の官舎に案内された。騎兵大尉のボヤルスキー氏はフランス語を上手に話すことから、中佐をもてなす担当となったのである。氏の弟もまた騎兵大尉であり、ワルシャワ駐屯近衛軽騎兵の中隊長であった。中佐がワルシャワを通過したとき、中佐を親切にもてなした人であるが、今またその兄とここで会うのはまさに奇遇というべきである。氏はかつてブルガリアにあって、ブルガリア国王アレクサンダル1世殿下の近衛騎兵中隊長と伝令使を兼務していたが、ロシア政府がブルガリア国軍に在籍するロシア人を召還する布告を出したため、氏も帰国してこの地のコサック連隊の教官に任ぜられたのである。ブルガリアの情勢に詳しかったので、互いに打ち解けて時間の経つのも忘れて話を聞いた。■黒河情報

ブラゴヴェシチェンスク府は支那名を黒河(ヘーホー)と言う。アムール川(黒竜江)とゼヤ川(日雅河)が合流する所に位置し、右は直接に清国黒竜江省と相対している。山脈はここで終わりとなり、ここから東は地形が平坦で土地は肥沃である。付近に鉱山が多く、貿易が非常に盛んに行われ、汽船がひっきりなしに往来している。もちろん新しい町であるが、街並みは整然として川沿いに高い建物が建ち並び、川の畔には公園もある。人口はおよそ9千、アムール州軍務知事と副知事がここで政務を執っている。駐屯している兵はアムールコサックの二中隊である。一連隊の戦時編制は歩兵が一大隊半と砲兵一中隊である。また、銀行もある。この地で、川を隔てて相対している一小村を清領薩哈連(サハリン)と言う。満州を縦貫する清国電線の終点である。

最近、清露両国の電線をここで接続し、凍った川の上に電柱を立てたのだが、満州電信の代表であるデンマーク人のシールン氏がこの地に来て、氷が溶けて後に水底電線を敷設することを協議した。氏はもとデンマーク国軍の工兵中尉で、その後大北電信会社(デンマークの電気通信事業会社「GN」)の役員となり、次いで清国政府に招かれて吉林(チーリン)に6年、この地方の情勢にとても詳しいという。海蘭包(ヘイランパオ)は璦琿(アイグン)城からおよそ八十清里(約46㎞)である。

最近、清露両国の電線をここで接続し、凍った川の上に電柱を立てたのだが、満州電信の代表であるデンマーク人のシールン氏がこの地に来て、氷が溶けて後に水底電線を敷設することを協議した。氏はもとデンマーク国軍の工兵中尉で、その後大北電信会社(デンマークの電気通信事業会社「GN」)の役員となり、次いで清国政府に招かれて吉林(チーリン)に6年、この地方の情勢にとても詳しいという。海蘭包(ヘイランパオ)は璦琿(アイグン)城からおよそ八十清里(約46㎞)である。■駐馬十日

3月9日、軍務知事と副知事や各隊長を訪問した。軍務知事は砲兵少将であり、かつてハバロフスクで後バイカル州、アムール州、沿海州の三州の砲兵監であった。中佐の遠征を重要視し、旅が円滑に行えるようあらゆる便宜を図ってくれた。この夜、騎兵連隊の将校団が中佐のために宴を張ってもてなした。軍務知事及び各軍の長官がみんな参集した。楽団の演奏がゆったりと流れる中を主客それぞれ席に着き、宴がようやくたけなわになった時、軍務知事が盃を上げて起立し、中佐の健康を祝して中佐を讃えるスピーチをしたので、中佐も起立して答辞を述べた。続いて騎兵連隊長が起立してスピーチし、主客全員が大いに楽しみ、会場は喜びの感情が満ちあふれて大いに盛り上がった。ところで、この地から馬首を一転して満州の諸都市を歴訪して最後に琿春から烏港(ウラジオストック)に出ることを決心していたので、翌10日にウラジオストックの二橋貿易事務官に電報を打って、旅費800ルーブルの送付を要請した。以前蒙古を通ったとき、清国役人が検査旅行という字句にこだわって秣があっても与えられず、旅館があっても泊まることを許されず、そのために非常に無駄な時間を過ごすはめになったことがあるので、この度再び清国領に入るにあたり、そのような煩わしさを避けるために、北京の大鳥公使に電報を打って総理衙門(清国外交部)に照会して適当な助力を与えるよう地方官に命ずることを要請し、三日滞在してその返電を待とうとしていることも発信した。11日に電報が着いて、中佐に昇進していたことを初めて知った。この日、ドイツ人商人ボッペ氏の午餐に赴き、デンマーク人バウルセン氏の夜会に招かれた。バウルセン氏は黒河(ヘイホー)に長く滞在してたくさんの土地を保有し、最近ではにぎやかな所になって土地価格が暴騰して莫大な利益を得たとのことである。12日はコサック騎兵第一中隊長の夜会に赴いた。中隊長は中佐と同じ日に中佐昇進の辞令を受けたので、その祝宴を開いたのである。この日、大鳥公使からの返電があり、願いの儀が許可されたとのことであった。今日はアレキサンドル皇帝の崩御日で、翌13日は今上皇帝の即位日であるので、両日とも多くのロシア軍人が正服を着て寺院に参っていた。14日、副知事が来て、「貴官が満州を通行するための便宜を図るために、軍務知事と相談して愛琿(アイグン)の副都統と齊々哈爾(チチハル)の将軍に宛てて通知文書を出しました」と言った。中佐の滞在は3~4日のはずであったが、ウラジオストックからの送金が遅れ、とうとう10日が経ってしまった。その間は大体騎兵連隊長の官舎にいたが、次から次に役人や紳商の宴に招かれ、ほとんど空いた日がなかった。17日、海蘭包(ヘイランパオ)にいる清国の警部長が隨員や通訳など3名を従えてやって来た。軍務知事の通知を受けた愛琿(アイグン)の副都統の命によって、中佐の状況を探るためのようだ。中佐の出発日時について質問し、かつ旅券の有無を問うた。中佐が旅券を出して示したところ、例の「検査放行」の文言しか書かれていないことに疑念を抱いた様子である。中佐が、「ご懸念ご無用、私は既に北京に電報を打って総理衙門に申請してその返事をいただいている」と電報を示したが、彼は英文が読めない上に、電報の紙面に総理衙門の印章がないとして怪訝な顔をした。印章も電報で受けることができると思っているのだろうか、お笑いである。18日、中佐は答礼のために海蘭包(ヘイランパオ)に行って、明日をもって出発して愛琿に着くのは20日になるだろうと告げた。そして試みに、国境の河岸に道案内をお出し下さるかと問うたところ、清国役人は左右を気にしながら話をそらし、曖昧模糊とした返事しかしなかった。この日、旅行資金が送られてきて、清国で通用する銀塊と交換しようと思い、ホッペ氏と一緒に海蘭包(ヘイランパオ)の支那商人に掛け合ったが、数日かけて愛琿から取り寄せるしかないと言うのを聞いて、それならば愛琿に着いてから交換しようと、ロシア貨幣を持っていくことに決め、午後は新しく知り合った人々を訪れて別れを告げたのであった。

►►次ページ「第6章:満州平野」(ただ今準備中)►►