第5章:蒙古高原

福島中佐はついに蒙古に入りました。そこは、かつてチンギス・ハーンが生まれ、ユーラシア大陸の大半を席巻した大帝国「元」が勃興した地でした。しかし、明治25(1892)年にこの地を訪れた中佐が見たのは、清国による長い支配の末に荒廃しきった人心と、往時の繁栄が嘘のように惨めに衰退した大帝国の末裔の姿でした。中佐はどのような思いでかつての超大国の残映を見たのでしょうか。

-

■蒙古入境

山を下ると、東側の景観は西側とは全く違い、見渡す限り岩だらけの禿げ山であった。山の姿は梯のようで、あるときは急峻で、またあるときは緩やかである。

空と山だけの空間で道ははっきりとしていないが、ガイドの記憶に従って谷に沿って数露里蛇行して行き、小さな渓流を見つけた。山の西側では草木が豊かでいたる所に水があったけれども、ここ東側では樹木が無く水源は少ない。山間の谷はたくさんあるが流れる水は全くなく、流れが合流する谷川ですら水音は微かに聞こえるだけである。それゆえここで馬を草原に放し、付け木の枯れ枝や薪代わりの馬糞を拾って火をたき、湯を沸かして昼食を摂った。谷を下ってまた数露里進んだところで、谷川の右岸のかなたにこんもりとした土饅頭のようなものがあちこちに点在するのが見えた。道案内人は「あれはおそらく蒙古人の天幕でしょう。以前はなかったけれど、新鮮な草を求めて最近ここに移ってきたものだろうと思います」と言った。中佐は「あの村で次の村までの距離を聞こう。もし遠ければこの村に泊まろう」と言い、馬を走らせて天幕の近くまで行くと、たくさんの蒙古犬が頻りに吠え立てた。これを聞いて蒙古人が天幕を出て犬を静め、中佐をタイジー(蒙古貴族)の天幕に案内した。

空と山だけの空間で道ははっきりとしていないが、ガイドの記憶に従って谷に沿って数露里蛇行して行き、小さな渓流を見つけた。山の西側では草木が豊かでいたる所に水があったけれども、ここ東側では樹木が無く水源は少ない。山間の谷はたくさんあるが流れる水は全くなく、流れが合流する谷川ですら水音は微かに聞こえるだけである。それゆえここで馬を草原に放し、付け木の枯れ枝や薪代わりの馬糞を拾って火をたき、湯を沸かして昼食を摂った。谷を下ってまた数露里進んだところで、谷川の右岸のかなたにこんもりとした土饅頭のようなものがあちこちに点在するのが見えた。道案内人は「あれはおそらく蒙古人の天幕でしょう。以前はなかったけれど、新鮮な草を求めて最近ここに移ってきたものだろうと思います」と言った。中佐は「あの村で次の村までの距離を聞こう。もし遠ければこの村に泊まろう」と言い、馬を走らせて天幕の近くまで行くと、たくさんの蒙古犬が頻りに吠え立てた。これを聞いて蒙古人が天幕を出て犬を静め、中佐をタイジー(蒙古貴族)の天幕に案内した。■蒙古貴族

タイジーというのは村の長であり蒙古の貴族である。おそらく元を建国したジンギスカンの一族か軍功のあった将軍の末裔であろう。しかし、今やその生活ぶりは見るに忍びないほど貧しい。タイジーが迎え出て中佐を幕内に案内し、敷物の上に坐らせ、嗅煙草(かぎたばこ)の入った小さな壺を出して中佐に勧めた。中佐は煙草を吸わないので、辞退しようとした。ガイドが中佐の膝をつついて耳元でささやいた。「吸う吸わないは関係ありません。一旦勧められたら受け取るのが蒙古の礼儀なのです」と。それで中佐もこのかぎたばこを受け取った。タイジーは中佐に旅行免状を見せるように言った。中佐が護照(旅券)を取り出して見せた。護照(旅券)は清国総理衙門(清国外交部)が交付したもので、漢文で書かれている。タイジーをはじめ村中で漢字が読めるものはいない。護照を開いてしばらく見ていた。結局、その文字を読むことはできなかったけれど紙面に押印した総理衙門の印章を見て納得したのであろう、護照を中佐に返した。次の村までの距離を尋ねた。近いと言う。それで、この天幕を退出して馬に乗った。タイジーは護照の印章を信じてガイド一人を提供した。渓流の左岸を進んだが、道は狭くかろうじて馬が通れるほどである。キルギス人のガイドが馬首を廻らしてあちこちを見渡し、「私はかつてここを通ったことがあるが、今回は光景が一変して村落のあるところが分からない」と言う。おそらく牧草を追って移り住み、定住しない蒙古人なので、現在の村の位置が分からないのであろう。それで、今回タイジーから提供された蒙古人のガイドに導かれてついて行った。中佐は馬上で昔を偲び、繁栄していた昔日の蒙古と衰亡した現在の蒙古とを比べて、しみじみとした感情を抑えることができなかった。

■蒙古懐古

蒙古は、漠南(ゴビ砂漠の南)にあるのを内蒙古と言い、漠北にあるのをハルハ蒙古、青海(ユコノール)の周囲にあるのを青海蒙古、賀蘭山(がらんさん)の南にあるのをアラシャンと言い、ゴチヌ河の傍にあるのをゴチヌトルゴツト、アルタイ山と天山山脈の間に点在するものをトルベツト、トルゴツト、ホシヨイトと言い、ハルハ以下これらを総称して外蒙古と言う。その中で面積が最も大きく、シベリアのバイカル、イルクーツク、トムスク、セミパラチンスク、セミレチンスクの5州と境界を接して、これからの関係が最も大きいと考えられるのが漠北のハルハである。中佐が踏破したのもまさにこの地域である。この地はさらに四つに分けられる。即ち、ジャサクトハン部、ニインノイン部、トシェートハン部、チェチェンハン部である。ハン(汗)とは王のようなものである。皆、立派な元の太祖(チンギスハン)の子孫であり、今でも清朝の皇室と婚姻関係を結ぶことがあるという。中佐は川を渡りながら思うのであった。--漢や唐が栄えていた頃に漠南の内蒙古は併呑できたけれども、それでもなおゴビ砂漠の北に位置し、軍事力をもってしても統一できなかったのがこの地である。勇猛な部族の中で飛び抜けて強く、アジアのほぼ全域を占有して遂には欧州の半ばを占領し、西欧諸国を震撼させた元の太祖チンギスハンが生まれたのもまたこの地である。

当時は名将や英雄が雲のわくように出現し、向かう所に敵無く、戦って勝たないことはなく、今少しで世界を支配しそうであったのは漠北蒙古ではなかったのか。実に盛んであったと言わなければならない。それが、今や昔のままの山河に暮らし、草木は日々新たに生長していくというのに、かつての栄光ある歴史を偲んで奮起して立ち上がる者もなく、愚かな者たちが荒れ果てた草地の中で無為の一生を過ごすだけである。何という衰亡ぶりであろうか--。また、こうも思った。--そもそも蒙古の面積はおよそ我が日本の9倍あるが、人口はわずか200万に過ぎない。ハルハ蒙古に属す者は50~60万人だけである。蒙古一帯は樹木がなく、穀物や野菜も採れず、昔も今もただ牧草を追って移住する遊牧生活をしている。そういう中で無数の豪傑がこの地で誕生した。まして、天然の要害が国を守り、土地が肥え、人口4千万もある我が国では当然であろう。日本男児であれば優秀な精神を持たないはずがない。ところが、現在の日本は他国の侵略を受けやすい状況にある。かりにも日本の国を愛する者であれば、蒙古衰亡の歴史から学び、国家のために尽力すべきであろう--。蒙古の今昔を思えば思うほどに悲しみや憤りなど何とも言えない感情がこみ上げてきて、我知らず鉄の鞭を馬にあて一声叱咤すると、馬は驚いて稲妻のように駆けだすのであった。

当時は名将や英雄が雲のわくように出現し、向かう所に敵無く、戦って勝たないことはなく、今少しで世界を支配しそうであったのは漠北蒙古ではなかったのか。実に盛んであったと言わなければならない。それが、今や昔のままの山河に暮らし、草木は日々新たに生長していくというのに、かつての栄光ある歴史を偲んで奮起して立ち上がる者もなく、愚かな者たちが荒れ果てた草地の中で無為の一生を過ごすだけである。何という衰亡ぶりであろうか--。また、こうも思った。--そもそも蒙古の面積はおよそ我が日本の9倍あるが、人口はわずか200万に過ぎない。ハルハ蒙古に属す者は50~60万人だけである。蒙古一帯は樹木がなく、穀物や野菜も採れず、昔も今もただ牧草を追って移住する遊牧生活をしている。そういう中で無数の豪傑がこの地で誕生した。まして、天然の要害が国を守り、土地が肥え、人口4千万もある我が国では当然であろう。日本男児であれば優秀な精神を持たないはずがない。ところが、現在の日本は他国の侵略を受けやすい状況にある。かりにも日本の国を愛する者であれば、蒙古衰亡の歴史から学び、国家のために尽力すべきであろう--。蒙古の今昔を思えば思うほどに悲しみや憤りなど何とも言えない感情がこみ上げてきて、我知らず鉄の鞭を馬にあて一声叱咤すると、馬は驚いて稲妻のように駆けだすのであった。■西方礼拝

中佐が左右を見るとガイドはおらず、すでに薄暗くなりかけた周囲の風景は夕日によって全て紅色に染まり、ものすごい様相を呈していた。はるか前方を見ると、一人のガイドが馬を走らせていくのが見える。おそらく今夜泊まる天幕を探してのことであろう。後ろを振り返ると、もう一人のガイドは馬を下りて地面に伏し、今まさに西に沈もうとしている夕日に向かって礼拝していた。キルギス人はみんな回教を信奉し、一日少なくとも三回は顔と手を洗い清めて西方メッカの方角に向かって呪文を唱える。何度も頭を地面にすりつけて礼拝するのを日課とし、どんなに忙しい中でもこの儀式を怠ることはないそうである。そうこうしているうちに礼拝を終えたガイドが追いついてきた。星空の下、静まりかえった石ころ道を数露里上ると蒙古人の天幕がある所に着いた。時刻は午後7時半で、この日の行程は40露里であった。アルタイ山を下ってから気温はやや暖かくなり、正午で列氏12度(摂氏約15度)である。

中佐が左右を見るとガイドはおらず、すでに薄暗くなりかけた周囲の風景は夕日によって全て紅色に染まり、ものすごい様相を呈していた。はるか前方を見ると、一人のガイドが馬を走らせていくのが見える。おそらく今夜泊まる天幕を探してのことであろう。後ろを振り返ると、もう一人のガイドは馬を下りて地面に伏し、今まさに西に沈もうとしている夕日に向かって礼拝していた。キルギス人はみんな回教を信奉し、一日少なくとも三回は顔と手を洗い清めて西方メッカの方角に向かって呪文を唱える。何度も頭を地面にすりつけて礼拝するのを日課とし、どんなに忙しい中でもこの儀式を怠ることはないそうである。そうこうしているうちに礼拝を終えたガイドが追いついてきた。星空の下、静まりかえった石ころ道を数露里上ると蒙古人の天幕がある所に着いた。時刻は午後7時半で、この日の行程は40露里であった。アルタイ山を下ってから気温はやや暖かくなり、正午で列氏12度(摂氏約15度)である。■宝石羊肉

村の名はタルハトと言い、トルベットの一部族である。ここのタイジーは国境付近での馬の盗難事件に関連してしばしばアルタイ駅に行き来したことがあり、中佐が雇っているキルギス人のガイドとは互いに見知っている者同士であった。それで宿泊する天幕については簡単に話がつき、タイジーも官位を持っている蒙古人数名と一緒に中佐のもとを訪れたが、別に話することもなく、ただ、めいめいに嗅煙草(かぎたばこ)の壺を出して長煙管で煙草を吹かしながら、互いに顔を見合ってにやりにやりと笑うだけなのである。この日、携えて来た羊肉がとうとう尽きてしまい、明日の食料がない。それで中佐は宝石5個をタイジーに見せて、「これと羊一頭を交換することはできるか」と言ったところ、タイジーは喜んで承知し、さらに次のように言った。「羊は明日の朝持って来ますので、まず宝石を下さい」。かれは言うまでもなく蒙古の貴族であり、人をだますようなことはないはずなので、明朝羊を持ってくることを約束してその場で宝石を与えたのだった。この辺りは治安が悪いので、キルギス人のガイドは6頭の馬を牽いて草地に放牧し、彼は一晩中これらの馬を見守ったのであった。

■貴族約諾

翌25日(9月25日)の朝、まだ夜も明けない頃にタイジーが中佐のテントにやってきて自分の天幕へ来るように言った。それで案内されて彼の天幕へ入ると、彼等夫妻は中佐に座を勧め、羊乳を干し固めて作った菓子と茶を出してもてなし、「ところで、昨夜約束した羊肉はここから遠路はるばる携行して行かれることは不便だろうと思って、スオックであなた方に届くよう取りはからっておきました」と言う。言っている内容はなるほどと思えるところもあるし、さらに貴族の言うことであるからと少しも疑わず、彼等と別れて出発した頃には午前7時半になっていた。

三度山越えをした。その三回目の山をハイチンダバと言った。海抜はおよそ1万尺(約3000m)、遠征中で最も高い山であった。高度を測ろうとして晴雨計を取りだして見ると、象牙の部分に亀裂が入って役に立たなくなっていた。人馬ともに喉が非常に渇いていた。それで空気が乾燥して水分が少ないことが分かった。そういうことであるから、山は高くても雪はなかった。この日は晴れて冷気が牧草地を覆い、騎行にはとても快適であった。山の下り道は非常に急坂で岩石も多かった。山の麓で一条の渓流を渡り、再び小さな坂を上ってしばらく行くと村が一つあった。天幕7~8張りのこの村がスオックである。この地はウリヤスタイやホブドなどからシベリアのトムスク州ヒスクに達する要衝に位置し、清国役人が常駐する所である。アルタイ駅を出発してから6日、険しい山道を踏破し、山中では風雪に苦しめられ、主従人馬共にとても疲れていたので一日馬を休めて疲労を回復しようと思い、清国役人の支援を得るために役人の天幕を訪れた。

三度山越えをした。その三回目の山をハイチンダバと言った。海抜はおよそ1万尺(約3000m)、遠征中で最も高い山であった。高度を測ろうとして晴雨計を取りだして見ると、象牙の部分に亀裂が入って役に立たなくなっていた。人馬ともに喉が非常に渇いていた。それで空気が乾燥して水分が少ないことが分かった。そういうことであるから、山は高くても雪はなかった。この日は晴れて冷気が牧草地を覆い、騎行にはとても快適であった。山の下り道は非常に急坂で岩石も多かった。山の麓で一条の渓流を渡り、再び小さな坂を上ってしばらく行くと村が一つあった。天幕7~8張りのこの村がスオックである。この地はウリヤスタイやホブドなどからシベリアのトムスク州ヒスクに達する要衝に位置し、清国役人が常駐する所である。アルタイ駅を出発してから6日、険しい山道を踏破し、山中では風雪に苦しめられ、主従人馬共にとても疲れていたので一日馬を休めて疲労を回復しようと思い、清国役人の支援を得るために役人の天幕を訪れた。

■愚官愚民

清国役人の天幕には赤い布に白字で「令」の一文字を印した旗が一本立てられている。

案内の役人に導かれて幕内に入ると、中央にロシア製の鉄の暖炉があった。正面の幕壁に沿って高さ40㎝ほどの床板を張り、毛布が敷いてある。床の上には高さ30㎝ほどの小さな机が一つあり、左右に赤い座布団が置かれている。これが主客の席である。床の前には黄色い布で包んだ箱があり、国境役人の印章が収められている。その傍には上級タイジーと大書した木の札が立っている。暖炉の周囲に木で敷居のようなものを作り、幕中の席の上下を決めているらしい。中佐は幕内に入り、まず軽く会釈をし、次いで丁寧にお辞儀をした。しかるに、かの清国役人は何たることか、青い飾りがついた制帽を被り、傲然と主人の席についたまま答礼もしないのである。中佐はゆっくりと敷居の内側に入り、役人の右にある客席に座ったのだが、役人は「何の用で来たのか」と聞いてきた。中佐は支那語がよく分かるので答えて言った。「私は日本帝国の福島少佐である。蒙古地方を巡り歩いてここを通りかかったのだが、人馬とも少し疲れているので宿を斡旋してほしい。泊まれる天幕を教えてほしい」。すると役人は、「護照を示せ」と言う。それで中佐が懐から取り出して見せると、役人はちらっと見ただけで「護照の中にはただ通行を認めるという文字があるだけで助勢せよとの文言はない。吾輩の知ったことではない」と言い、さらに「護照は光緒17年の日付である。貴殿はどうしてこんなに遅く来たのか」と言うのである。中佐は笑いながら「貴官はベルリンと北京の距離やベルリンが蒙古からいかに遠いかをご存じか」と言うと、かの役人は恥ずかしいことに全く知らないのである。また、あのタルハトのタイジーが宝石と引き替えた羊肉をここスオックで手に入るように手配したと言っていたので、その通りに求めようとしたが出来なかった。きっとあのタイジーは貴族の身でありながら人を欺いて恥とせず、平気で宝石をだまし取ったのに違いない。その後中佐は、朝から一滴の茶をも飲まず喉が渇ききっていること、一切れの肉も口にしていないなど食料が乏しいことを告げ、さらに言葉を和らげて清国役人に言った。「テントがないことは心配しておりません。天を屋根の代わりの幕とし、大地を座席のむしろにするつもりですので、今夜をやり過ごすだけです。ただ、朝から何も食べていないので、少しばかりの羊肉を得て飢えを癒やしたい。斡旋をお願いします。」すると役人が言う。「護照にはそんなことは書かれていない。しかも吾輩は官人であって、貴殿の要望は私事である。吾輩の与り知らぬ事である。」その傍に一人の蒙古人通訳で支那語が分かる者がいたが、彼はキルギス人のガイドを罵り、さらに中佐の勲章を見て、「これは洋鬼子(ヤンクイズ=西洋)の物だ」と嘲り、非常に無礼な態度であったので、中佐も憤然として大声で叱りつけ、「黙れ、これ以上無礼をいたすならばホブドの弁事大臣に訴えて厳しい処分が下るよう求めるぞ」と言うと、すぐに態度が改まった。しかし、清国の役人が言う。「護照には貴殿一人の姓名があるだけである。従僕を従えているとは書かれていない。ゆえに、二人のガイドの通行は許可できない。」二人のガイドの名は一人をツンバイと言い、もう一人はアーベンと言った。ツンバイは非常に活発で勇敢であった。彼は役人に向かって言った。「我が主は高等武官です。道案内の我等はその意のままに動くだけで、怪しいところなど全くありません。護照に我等の名を記す必要がありましょうか」。役人は黙ったままで何も言わなかった。彼等は無知無教養で事の道理が分かっていない。たとえ言葉を尽くして説明したところで到底理解させることができないことが分かったので、憤りの気持ちを抱いたまま疲れた馬に鞭打って出発した。中佐は思うのであった。「辺境に暮らす貴族は人をだまして平気であり、栄誉と恥辱の関係を理解していない。また、国境の重要拠点を守る役人は諸外国の情勢を知らず、事の道理が分かっていないことは先ほどのようなことで明らかだ。それなのに、これまで通過した村々には一人の兵士も見なかった。ああ、このような愚官愚民がわずかな距離で練度の高い勇壮なロシア軍と対峙している。清露両国に一旦事あればその勝敗はどうなるものかわからないだろう」。

案内の役人に導かれて幕内に入ると、中央にロシア製の鉄の暖炉があった。正面の幕壁に沿って高さ40㎝ほどの床板を張り、毛布が敷いてある。床の上には高さ30㎝ほどの小さな机が一つあり、左右に赤い座布団が置かれている。これが主客の席である。床の前には黄色い布で包んだ箱があり、国境役人の印章が収められている。その傍には上級タイジーと大書した木の札が立っている。暖炉の周囲に木で敷居のようなものを作り、幕中の席の上下を決めているらしい。中佐は幕内に入り、まず軽く会釈をし、次いで丁寧にお辞儀をした。しかるに、かの清国役人は何たることか、青い飾りがついた制帽を被り、傲然と主人の席についたまま答礼もしないのである。中佐はゆっくりと敷居の内側に入り、役人の右にある客席に座ったのだが、役人は「何の用で来たのか」と聞いてきた。中佐は支那語がよく分かるので答えて言った。「私は日本帝国の福島少佐である。蒙古地方を巡り歩いてここを通りかかったのだが、人馬とも少し疲れているので宿を斡旋してほしい。泊まれる天幕を教えてほしい」。すると役人は、「護照を示せ」と言う。それで中佐が懐から取り出して見せると、役人はちらっと見ただけで「護照の中にはただ通行を認めるという文字があるだけで助勢せよとの文言はない。吾輩の知ったことではない」と言い、さらに「護照は光緒17年の日付である。貴殿はどうしてこんなに遅く来たのか」と言うのである。中佐は笑いながら「貴官はベルリンと北京の距離やベルリンが蒙古からいかに遠いかをご存じか」と言うと、かの役人は恥ずかしいことに全く知らないのである。また、あのタルハトのタイジーが宝石と引き替えた羊肉をここスオックで手に入るように手配したと言っていたので、その通りに求めようとしたが出来なかった。きっとあのタイジーは貴族の身でありながら人を欺いて恥とせず、平気で宝石をだまし取ったのに違いない。その後中佐は、朝から一滴の茶をも飲まず喉が渇ききっていること、一切れの肉も口にしていないなど食料が乏しいことを告げ、さらに言葉を和らげて清国役人に言った。「テントがないことは心配しておりません。天を屋根の代わりの幕とし、大地を座席のむしろにするつもりですので、今夜をやり過ごすだけです。ただ、朝から何も食べていないので、少しばかりの羊肉を得て飢えを癒やしたい。斡旋をお願いします。」すると役人が言う。「護照にはそんなことは書かれていない。しかも吾輩は官人であって、貴殿の要望は私事である。吾輩の与り知らぬ事である。」その傍に一人の蒙古人通訳で支那語が分かる者がいたが、彼はキルギス人のガイドを罵り、さらに中佐の勲章を見て、「これは洋鬼子(ヤンクイズ=西洋)の物だ」と嘲り、非常に無礼な態度であったので、中佐も憤然として大声で叱りつけ、「黙れ、これ以上無礼をいたすならばホブドの弁事大臣に訴えて厳しい処分が下るよう求めるぞ」と言うと、すぐに態度が改まった。しかし、清国の役人が言う。「護照には貴殿一人の姓名があるだけである。従僕を従えているとは書かれていない。ゆえに、二人のガイドの通行は許可できない。」二人のガイドの名は一人をツンバイと言い、もう一人はアーベンと言った。ツンバイは非常に活発で勇敢であった。彼は役人に向かって言った。「我が主は高等武官です。道案内の我等はその意のままに動くだけで、怪しいところなど全くありません。護照に我等の名を記す必要がありましょうか」。役人は黙ったままで何も言わなかった。彼等は無知無教養で事の道理が分かっていない。たとえ言葉を尽くして説明したところで到底理解させることができないことが分かったので、憤りの気持ちを抱いたまま疲れた馬に鞭打って出発した。中佐は思うのであった。「辺境に暮らす貴族は人をだまして平気であり、栄誉と恥辱の関係を理解していない。また、国境の重要拠点を守る役人は諸外国の情勢を知らず、事の道理が分かっていないことは先ほどのようなことで明らかだ。それなのに、これまで通過した村々には一人の兵士も見なかった。ああ、このような愚官愚民がわずかな距離で練度の高い勇壮なロシア軍と対峙している。清露両国に一旦事あればその勝敗はどうなるものかわからないだろう」。

■蒙官貪欲

清国役人の天幕を出るとき、ガイドが疲れ切った様子で言った。「太陽はもう沈もうとしています。私は他の天幕がどこにあるのかを知りません。どうしたものでしょう」。中佐は「ただ新鮮な草のある所を探そう。鞍を枕にして野宿するだけだ」と言った。ガイドは「食べ物がありませんがどうしましょう」と言う。中佐が言った。「馬に与える烏麦があるではないか。それを噛んで飢えをしのごう」と。そして自らガイドに先立って南に向かって進んだ。ガイドは感激して馬に乗ってついてきた。その時、後ろの方で呼ぶ声が聞こえた。振り返ると、馬に乗って追いかけてくる人が見えた。近づくにつれて、それが先ほど清国役人の傍にいて中佐たち一行を嘲り罵った蒙古人通訳だと分かったのだが、彼はしきりに自分の天幕に来るように勧めてきた。中佐はもちろん先ほどの彼の無礼に憤っていたので黙って答えなかった。しかし二人のガイドは疲れ切っていたので、申し出を受けて天幕に入って一泊することを希望した。それで、仕方なく彼に従って一緒に行った。太陽が完全に沈む頃、山を下った所で西から流れ来る渓流を見つけた。ホブド街道であった。中佐は初めて回り道をしたことに気が付いたが、一方で回り道をしたがゆえに貴重な経験をしたことを喜んだ。山間の地形はやや平坦であった。草原の中を行くこと数露里にして帳幕のある地に着いた。

ここはボロブシカスと言うトルベット族の村の一つで、昨日天幕をここに移していたのだった。この日の行程は40露里であった。蒙古人通訳は中佐が必ず羊肉を欲しがることを知っており、高い値段で売りつけようとした。ガイドは「高すぎます。買うことはありません。まだここに少しばかりの脂身を持っていますので、三人で分け合って飢えをしのぎましょう」と言った。蒙古人通訳はロシア語が分からないが、中佐たちの挙動を見てガイドが邪魔をしていることを感じ取り、ものすごく怒った。ガイドを指さして中佐に次のように言うのであった。「彼はハサックだ。ハサックは凶暴でしばしば国境を越えて我等が放牧している牛馬を掠奪し、両国国境の役人にはこの種の訴えがひっきりなしにある。今彼等はあなたに随行しているから通行させないわけにはいかない。しかし、帰ってくる時には検査を厳重にし、旅券がなかったら決して通さない。必ず厳しい罰が与えられるはずだ」。ハサックとは「コサック」が訛ったもので、ロシア人を指す呼び名である。蒙古人通訳が言うことはもちろん全く信ずることはできないが、牛馬泥棒のことはもしかすると本当のことかもしれない。中佐は以前、タルバガタイ及びイリーなどの国境地域ではしばしば馬泥棒の事件があって訴えの絶えることがない、というようなことを聞いたことがある。両国の国境には自然の要害もなく、ただ地図上の線をもって境としているだけである。国境付近でのいざこざの多さやそれに関する煩わしさは、海に囲まれた日本人には想像できないものがあるという。蒙古人通訳は妻と一緒に新鮮な羊肉を中佐たちの前で料理し、肉を中佐だけに与えて、ガイドには一切やろうとしなかった。中佐は憮然として蒙古人通訳に向かって言った。「異境の地を横断することは、主人も従僕もなく生死や苦楽を共にすることである。どうして私一人が羊肉を食い、彼等を飢えたままにしておけるだろうか」。しかし、蒙古人はとうとうガイドに肉を分け与えようとはしなかった。それで、中佐も蒙古人の肉を辞退して食べなかった。案内人はこれを見て感激することしきりであった。数切れの脂身を取りだしてこれを煮て中佐に差し出した。中佐は、「脂身は君たちが食べなさい。私は別に食べるものがある」と、袋の底に残っていたひとつかみのパンの粉を口にほうばり、十数杯の茶を飲んでその場の飢えをしのいだのである。このことからガイドはますます中佐に忠誠を尽くし、ホブドに着くまで私心なく中佐に仕えて、辛苦を共にしたのである。主たる者は慈しみの心を持ち、仕える者は人としての正しい道を行う。何という美しい話であろうか。そもそも、キルギス人は草を追って生きるただの遊牧民である。しかし、人としての正しい道を知っている。まして、東方の君主国である日本民族は当然そうあるべきだ。この地方はいろんな部族の蒙古人が清国領キルギス人と混じり合って暮らしており、風俗は荒っぽい。それで、この夜のガイドは一晩中幕外で馬を見張り、中佐は短銃を枕に潜ませて明け方まで眠ったのである。

ここはボロブシカスと言うトルベット族の村の一つで、昨日天幕をここに移していたのだった。この日の行程は40露里であった。蒙古人通訳は中佐が必ず羊肉を欲しがることを知っており、高い値段で売りつけようとした。ガイドは「高すぎます。買うことはありません。まだここに少しばかりの脂身を持っていますので、三人で分け合って飢えをしのぎましょう」と言った。蒙古人通訳はロシア語が分からないが、中佐たちの挙動を見てガイドが邪魔をしていることを感じ取り、ものすごく怒った。ガイドを指さして中佐に次のように言うのであった。「彼はハサックだ。ハサックは凶暴でしばしば国境を越えて我等が放牧している牛馬を掠奪し、両国国境の役人にはこの種の訴えがひっきりなしにある。今彼等はあなたに随行しているから通行させないわけにはいかない。しかし、帰ってくる時には検査を厳重にし、旅券がなかったら決して通さない。必ず厳しい罰が与えられるはずだ」。ハサックとは「コサック」が訛ったもので、ロシア人を指す呼び名である。蒙古人通訳が言うことはもちろん全く信ずることはできないが、牛馬泥棒のことはもしかすると本当のことかもしれない。中佐は以前、タルバガタイ及びイリーなどの国境地域ではしばしば馬泥棒の事件があって訴えの絶えることがない、というようなことを聞いたことがある。両国の国境には自然の要害もなく、ただ地図上の線をもって境としているだけである。国境付近でのいざこざの多さやそれに関する煩わしさは、海に囲まれた日本人には想像できないものがあるという。蒙古人通訳は妻と一緒に新鮮な羊肉を中佐たちの前で料理し、肉を中佐だけに与えて、ガイドには一切やろうとしなかった。中佐は憮然として蒙古人通訳に向かって言った。「異境の地を横断することは、主人も従僕もなく生死や苦楽を共にすることである。どうして私一人が羊肉を食い、彼等を飢えたままにしておけるだろうか」。しかし、蒙古人はとうとうガイドに肉を分け与えようとはしなかった。それで、中佐も蒙古人の肉を辞退して食べなかった。案内人はこれを見て感激することしきりであった。数切れの脂身を取りだしてこれを煮て中佐に差し出した。中佐は、「脂身は君たちが食べなさい。私は別に食べるものがある」と、袋の底に残っていたひとつかみのパンの粉を口にほうばり、十数杯の茶を飲んでその場の飢えをしのいだのである。このことからガイドはますます中佐に忠誠を尽くし、ホブドに着くまで私心なく中佐に仕えて、辛苦を共にしたのである。主たる者は慈しみの心を持ち、仕える者は人としての正しい道を行う。何という美しい話であろうか。そもそも、キルギス人は草を追って生きるただの遊牧民である。しかし、人としての正しい道を知っている。まして、東方の君主国である日本民族は当然そうあるべきだ。この地方はいろんな部族の蒙古人が清国領キルギス人と混じり合って暮らしており、風俗は荒っぽい。それで、この夜のガイドは一晩中幕外で馬を見張り、中佐は短銃を枕に潜ませて明け方まで眠ったのである。

■露国商人

翌9月26日は午前8時45分に出発した。左右は全て山で、その間に草原がある。広さ5~6里あり、その間をスオック川が流れている。川岸には石ころが多少あるが新鮮な草もいっぱいあり、放牧には適している。この日、馬は非常に疲れて荷物を載せて歩くことができなくなった。ゆっくりと数里進んだ所で、蒙古に入ってから初めて他の旅人と出会った。二人のロシア商人が二人のコサック兵を伴って旅をしており、全員がロシア軍用ベルタン銃を携行していた。遙かな旅路の下で出会ったのがどういう素性の人であるかは分からないけれど、我々と同じく異郷の地の旅人であることに違いはない。故郷を遠く離れた見知らぬ地で、めったにない「空谷の足音」のように珍しい出会いをした感がした。互いに馬を近づけてともに語り合った。彼等はホブドから来て、これからウランダバを越えてアルタイ駅に行こうとしていた。アルタイ山中にはもう雪があると言うと、互いに顔を見合わせて少し動揺したようだった。彼等が言うには、ここから数露里の所にロシア商人がいて、テント生活をしながら商売しているとのことだった。

■天幕移動

まだそんなに進まないうちに左手の山の下に蒙古人の一隊が新鮮な草の地を求めて天幕を移してきているのを見た。遠くから見ると軍の大演習のようである。先鋒を務めるのは羊である。およそ400~500頭いる。続いて来るのは100頭余りの馬である。その次には50~60頭ばかりの牛の群れが続き、最後は天幕や道具類を積んだ駱駝の群れである。羊はさながら歩兵のようで、牛馬は騎兵の如く駱駝は輸送のための輜重兵さながらに整然かつ堂々と列を乱さず、まことに広原の中に繰り広げられる壮観な景色である。

■露商天幕

再び草原の中を数露里進むと、ボロブルガスから20露里の所で本当にロシア商人のテントが二つあった。一つは住居用、もう一つは使用人の居住用で、ここにあるテントはこの二つだけである。その他は土民の天幕で、今日ここに移ってきたのだという。おそらく大平原で見た一隊がこれなのであろう。すぐにロシア商人のもとを訪れると、彼は中佐をテント内に招き入れ、親しく歓待した。ロシア商人はロシア宣教会から派遣されており、ヒスクから来てこの地に住むこと18年、全ての艱難辛苦を経験しながら布教と商売を行っていると言う。テントの外に数頭の駱駝がいた。

荷物の皮を積んでヒスクに送るためのものである。この辺りは漠北蒙古の僻地であるので交通の便は非常に悪い。一片の磚茶が3ルーブル以上するらしい。この日、蒙古人がロシア商人のテントを訪れ、洋皮18枚を煙草4斤と交換して帰った。テント内には磚茶・嗅煙草・刻み煙草・綿布類が多く蓄えられ、最もよく売れるのは紅色と黄色の綿布である。これはラマ教の僧侶がその色の法衣を着るからである。ロシア商人は毎年11月から翌年3~4月頃に至るまでは本国に帰るとのことである。さて、酒に酔った一人の蒙古人がよろよろとやってきてテント内に入り、このテントの主であるロシア商人に対して何やら口を極めて罵り、ついにはその顔に唾を吐くなど極めて無礼な振る舞いをした。主人は訴えようにも訴える所がなく、助けを求めようにも助ける人もいない未開の地で生活しているので、じっと耐えている。中佐は見かねて剣を取って立ち上がって蒙古人を叱り、「貴様は何ということをするのだ。無礼にもほどがある。私は日本帝国軍人である。貴様の名は何というのか。私がホブドに着いたら参賛大臣(さんさんだいじん:中国清朝で外モンゴルや新疆に派遣されて将軍のもとで軍務を司った行政官)に報告して法を持って処分させるぞ」と言うと、その男は顔を真っ青にして立ち去った。ロシア商人は中佐に礼を述べ、こう言った。「こんな奴らを相手にしてじっと辛抱して過ごさねばならないことはしばしばあります。言うことも出来ないほど難儀なことです」。こんなことからもこの地の野蛮な風俗がよくわかる。この日、中佐は初めてヒンアン号とアルタイ号の二馬に蹄鉄を打った。そしてやっとテント内で泊まることができた。この地は平坦ではあるが海抜は6500尺(約2000m)ある。

荷物の皮を積んでヒスクに送るためのものである。この辺りは漠北蒙古の僻地であるので交通の便は非常に悪い。一片の磚茶が3ルーブル以上するらしい。この日、蒙古人がロシア商人のテントを訪れ、洋皮18枚を煙草4斤と交換して帰った。テント内には磚茶・嗅煙草・刻み煙草・綿布類が多く蓄えられ、最もよく売れるのは紅色と黄色の綿布である。これはラマ教の僧侶がその色の法衣を着るからである。ロシア商人は毎年11月から翌年3~4月頃に至るまでは本国に帰るとのことである。さて、酒に酔った一人の蒙古人がよろよろとやってきてテント内に入り、このテントの主であるロシア商人に対して何やら口を極めて罵り、ついにはその顔に唾を吐くなど極めて無礼な振る舞いをした。主人は訴えようにも訴える所がなく、助けを求めようにも助ける人もいない未開の地で生活しているので、じっと耐えている。中佐は見かねて剣を取って立ち上がって蒙古人を叱り、「貴様は何ということをするのだ。無礼にもほどがある。私は日本帝国軍人である。貴様の名は何というのか。私がホブドに着いたら参賛大臣(さんさんだいじん:中国清朝で外モンゴルや新疆に派遣されて将軍のもとで軍務を司った行政官)に報告して法を持って処分させるぞ」と言うと、その男は顔を真っ青にして立ち去った。ロシア商人は中佐に礼を述べ、こう言った。「こんな奴らを相手にしてじっと辛抱して過ごさねばならないことはしばしばあります。言うことも出来ないほど難儀なことです」。こんなことからもこの地の野蛮な風俗がよくわかる。この日、中佐は初めてヒンアン号とアルタイ号の二馬に蹄鉄を打った。そしてやっとテント内で泊まることができた。この地は平坦ではあるが海抜は6500尺(約2000m)ある。■樹木渺々

初めて見る樹木 馬が非常に疲れていたので、できるだけ近い所で泊まろうと思い、翌日は午後2時に出発した。ロシア商人は馬に乗ってテントから2~3里の所まで送ってくれた。草原の中を進むと一条の流れに出遭った。これはホブド川であり、ここでスオック川と合流している。右手の禿げ山の麓に一軒家がある。山東から商売に来ている支那人の家だと言う。草原を突っ切り、丘を越えて科布多(ホブド)川の左岸に出て見ると、村があった。ブリユウ村である。ロシア人のテントから25露里であった。川岸に一本の柳の木があった。蒙古に入ってから100露里ほどの間で初めて見る樹木であった。これをもってしても蒙古高原の地形について想像いただけるだろう。ブリユウはハルハ蒙古のジャサクト・ハーン部に属し、土地の人々は帽子を被らず、みんな紅色又は黄色の布で頭を包んでいる。

■科布多川

次の日(9月28日)、山間の谷に沿って砂と小石だらけの道を進んでホブド川の岸に出ると、激しい勢いの流れが岸に打ち寄せ、水しぶきが霧となって舞い上がっていた。岸の上に草地があり、その上で少しばかり休憩した。ちょうどそのとき、雨が降ってきて、冷気が肌にしみてきた。川に沿って数里行くと、地形はやや平坦だが樹木は全くなく、見渡す限り石ばかりで、石ころだらけの川原を歩いて行くようなものである。日暮れ頃に一つの村を見つけた。ウルタイ村である。この日の行程は35露里であった。村は川の傍にあり、岸には多くの椰子の木が生えている。村人は中佐たち一行が泊まることによい顔をせず、何とか宿泊させてもらえないかと頼みこむのに時間を費やし、宝石5つを与え、やっとのことで天幕に入ることができた。翌朝村を出るとすぐにホブド川を渡らなければならなかった。川幅は30間ほど(50m余り)あって流れは深く急なのに橋も船もない。おまけに人家は少なく、人の往来がほとんどないので人馬の足跡すら見つけることができず、どこで渡ればよいのかが分からない。馬に乗ったまま長いこと川岸に立っていたが、ようやく銀片で一人の住民を雇って瀬の深さを測らせ、浅瀬を選んで馬を乗り入れたが、水深はまだ深く、馬の腹まで沈んでしまうほどだった。それでもとうとう右岸に着いて流れに沿って進んだ。道は全て砂と小石だらけである。山を下ると村があった。途中で一人の支那人に遇った。二人の蒙古人を従えていた。この支那人は前日見た家に住む、支那の山東省から来た商人である。ホブド川はここから東に流れている。周りは山に囲まれており、案内人も道を知らない。そこで新たに一人の住民を雇って案内させ、山を上り谷を過ぎていった。山の上も谷間も砂や小石ばかりで一滴の水もない。途中で二人の蒙古人騎士に出会った。彼等の持っている古い銃は撃鉄に火打ち石を使っている。この辺りで山羊を捕獲している者であった。山羊はこの辺に多く、ロシア人が喜ぶのでシベリアへの輸出が非常に多いとのことである。再び石ころだらけの山道を上ったり下ったりして数露里進むと、一つの村があった。村の傍には飲めるほどきれいな水の小川が流れ、新鮮な草も豊富にある。中佐はここで馬を休ませようと思った。しかし、蒙古人のガイドは、「ここはエロット蒙古の遊牧地域で、強盗や殺傷など凶暴な事件の多い所です。もうしばらく先に進んだほうがよいと思います」と言った。ジュンガル帝国を構成していたオイラトの四つの蒙古部族は、かつてハルハ蒙古を侵略して漠南に追い払ったことがある。その時の怨恨は今なお残っており、今日でも互いに相争っている。それでまた南に向かって数露里行き、一つの村に着いた。ウーハーと言い、ハルハ蒙古のジャサクトハン部に属する村である。天幕の外にいる犬が盛んに吠えるので、主が出てきて犬をなだめ、中佐を幕内に入れると下僕が肉や茶を運んできてもてなしてくれた。蒙古に入ってからこんなに整頓された天幕内をこれまで見たことはなかった。この日の行程は40露里であった。

■蒙古軍制

この夜泊まったウーハーの天幕は佐領(サロン:中国,清朝の八旗制の基礎単位の組織およびその長の名称)の住居である。佐領は蒙古の武官である。清朝は軍によって蒙古を征服し、定辺佐副将軍(外モンゴル諸部ならびにホブド・ウリヤンハイ全域の軍政を指揮監督した)がウリヤスタイ に駐在し、ハルハ蒙古の4大部における軍制を統轄していた。4大部とは、トシェートハン部、チェチェンハン部、ジャサクトハン部、サインノイン部の三汗(ハン)一諾顔(ノイン)であり、各部毎に「旗」と呼ばれる社会・軍事集団を編制し、ジャサクトハン部は十八旗に分けて、士官138人、騎兵1150人がおり、22人の佐領がそれぞれに管理している。この天幕の主はその一人で、科布多(ホブド)から北の18村を管理しているという。主はこの夜公務のために科布多に行っており、中佐を天幕に招き入れたのはその長男であった。

■西蔵産牛

9月30日にウーハーを出発して山を登ると、枯れ草が多くて遊牧に適した所に出た。山の左下のはるかかなたに天幕がいくつか見えた。これは蒙古一番の富豪で、牛・馬・羊・駱駝など1万頭余りを所有している者の天幕であるらしい。その時、牛や羊のいくつかの群れと百頭余りの駱駝が草原で草を食んでいるのが見えた。この辺りにいる牛は普通のとは違って体格は非常に大きく、その毛は長く、尾は垂れて馬のようである。最初、中佐の馬はその異様な牛に驚いて進もうとしなかった。その乳は滋養があるという。中佐はかつてベルリンの動物園でこの種の牛を見ることがあった。その札にはチベット産と書かれていた。中佐はその異様な姿に驚いたが、後で見た動物に関する書物には次のように書かれていた。--この牛はチベット産で、寒さが厳しく乾燥した土地に育ち、粗い草を好んで食べる。だいたいが体毛は黒く長い。長く垂れた白い尾は蝿を追うのに適しているので欧州市場ではとても高価で取引されている--。今、再びこの地で同種の牛を見て、寒さが厳しく乾燥した土地に育つというけれども、チベットだけとは限らないことを知った。

この日は空が晴れて風は冷たく、道は次第に高くなってきたけれどそれほど急峻ではない。土は柔らかで騎行にはちょうど良かった。もうすぐ山頂に達しようとする頃にガイドがまた道を見失ったので、ガイドのツンバイを山の下の村まで行かせ、さらにもう一人のガイドを雇わせた。そうこうしているうちに一人の老婦人を連れてきた。男達は皆牧場に出て行ってしまい、雇うことができなかったと言う。老婦人の年を聞くと55歳だという。馬に鞭打って山の坂を上り下りする様子は、働き盛りの男に負けないほど元気である。そうこうして山上に到達すると湖があった。水に映る光は鏡の如く、ふり仰ぐと南方には一つの高い嶺がその他の山々を従えてそびえ立っていた。嶺々の積雪は夕日を浴びて輝き、紫の雲がたなびいているかのようである。この雪は太古に降り積もったものである。湖畔を左折して谷を下り、新鮮な草を見つけてしばらく休憩し、老婦人や二人のガイドと一緒に馬糞を拾って火を起こし、茶を沸かして冷たい肉で食事をとった。再び馬に乗って山を越えて南に数露里行くと小川の傍に小さな村があったが、オイラトに属する村であったので夜になっていたが更に進んだ。午後七時にハンガ村に着いて不潔な幕内に入ったが、枯れ草が乏しくて馬に十分食わせることができなかった。道案内の老婦人は終日馬に乗って駆けてきたのに疲れた様子も見えない。彼等が馬に乗るのは、我等が草履を履くのと同じようなものであるらしい。

この日は空が晴れて風は冷たく、道は次第に高くなってきたけれどそれほど急峻ではない。土は柔らかで騎行にはちょうど良かった。もうすぐ山頂に達しようとする頃にガイドがまた道を見失ったので、ガイドのツンバイを山の下の村まで行かせ、さらにもう一人のガイドを雇わせた。そうこうしているうちに一人の老婦人を連れてきた。男達は皆牧場に出て行ってしまい、雇うことができなかったと言う。老婦人の年を聞くと55歳だという。馬に鞭打って山の坂を上り下りする様子は、働き盛りの男に負けないほど元気である。そうこうして山上に到達すると湖があった。水に映る光は鏡の如く、ふり仰ぐと南方には一つの高い嶺がその他の山々を従えてそびえ立っていた。嶺々の積雪は夕日を浴びて輝き、紫の雲がたなびいているかのようである。この雪は太古に降り積もったものである。湖畔を左折して谷を下り、新鮮な草を見つけてしばらく休憩し、老婦人や二人のガイドと一緒に馬糞を拾って火を起こし、茶を沸かして冷たい肉で食事をとった。再び馬に乗って山を越えて南に数露里行くと小川の傍に小さな村があったが、オイラトに属する村であったので夜になっていたが更に進んだ。午後七時にハンガ村に着いて不潔な幕内に入ったが、枯れ草が乏しくて馬に十分食わせることができなかった。道案内の老婦人は終日馬に乗って駆けてきたのに疲れた様子も見えない。彼等が馬に乗るのは、我等が草履を履くのと同じようなものであるらしい。

■暴風激烈

10月1日、谷川に沿って行く。蛇行して流れる川に沿って石だらけの道を数里進むと村があり、ここで道案内を雇った。南に折れて山を上り、頂上で東を臨む。大小の山々の峰が眼下に集まり、その間をホブド川が流れている。山々の間には多くの谷があるが、水の流れる川は全く見えない。沙漠の周囲の自然はもの寂しい限りである。山を下って数里行くと小さな流れがあった。新鮮な草があったので少し休憩をした。道案内人は進路を一直線にとって進み、石ころだらけの険しい坂道を一気に踏破し、振り返って中佐に言うのであった。「山の南にシャルという村があります。村の境界内に井戸が三つあり、水のある無しによって移住しながら遊牧しています。今はどの井戸の近くにいるのかわかりませんが、ともかく近い所から現在の村の場所を探しましょう」。峰を越えて1露里進むと一つの井戸があった。しかし水はない。日はまさに沈もうとし、辺りは薄暗くなりかけて天幕のある場所がわからない。その時、遥か西南の山腹に一群の放牧馬が見えた。その近くに必ず村があることがわかり、馬を走らせて行くと、果たしていくつかの天幕があった。しかしそこには井戸がなく、草の状態も悪い。馬に餌をやって休ませることはできないが、日がとっぷりと暮れたので、しかたなく天幕に入った。この夜、暴風が起こり、一晩中激しい風が雷のような大きな音を立てて吹き荒れた。砂を巻き上げ石を飛ばし、月さえもそのために暗く隠れ、細かい砂が幕舎の隙間から入ってきて耳や鼻に入り、目を開けることもできなかった。呼吸もできず唇は乾いてひび割れるほどだった。まさしく暴風は沙漠周辺の名物であるらしい。

■科布多着

10月2日、南に向かって山を越え、谷を渡ってオイラト蒙古の村を通り過ぎると、右方の小高い所に湖(Khag Lakeのこと?)があった。そんなに大きくなく、水は清らかで飲むことが出来る。馬はとても喉が渇いていたので走り寄り、嬉々として湖水を飲んだ。しばらく休憩して出発し、山を数里上る。山上から遥か下方を見ると、無数の山々に囲まれて広大な平原が広がっていた。平原の中ほどには一条の川が流れ、その傍には城郭が築かれていた。城郭の外は人家が密集し、店や住居が軒を並べ、その外側には蒙古人の天幕が無数に点在していた。ここがホブド城である。中佐はアルタイ駅を出発してからここまでの13日間、険しい山間部や荒野の中を進む間、侘びしい天幕や放牧された家畜の他には何も見ていない。今こうして人家が密集してにぎやかな所を見て、心は自然に和らぐのであった。馬に一鞭あてて山を下る。城外に着くと、以前アルタイ駅の税関職員ウラセンコ氏が書いてくれた添書を持ってロシア商人アサノフ氏を訪ね、その家に投宿した。ここはアルタイ駅から500露里(133里)であり、騎行13日、一日平均10里強で着いた。馬は険しい道を長らく歩いてきて疲れ切っていた。そこで二日間馬を休めることにしたのだが、アサノフ氏は秣(まぐさ)用の草をたくさん蓄えており、さらにこの地は烏麦を生産しているので、馬は初めて飽きるほど食べることができた。

■蒙古沿革

中佐は既に蒙古の重要拠点に入っていた。情勢を詳しく知るには、まずその地の変遷を知らなければならない。その一部を示してからホブドのことを記そうと思う。ああ、漢や唐の時代は遥か昔であるが、蒙古のことは必ずしも記録されていない。チンギスハンがこの地で勢力を増し、宋を亡ぼしモンゴル高原を統一して帝位につき、国を元と名付けたことはよく知られたことで、くどくどしくいうことではない。その後、元が亡びると蒙古は三つに分裂した。漠南の内蒙古、漠北のハルハ蒙古、オイラート蒙古である。オイラート蒙古は元の旧臣であり、西域にあって4部族に分かれた。

イリーに住むのがジュンガル、イルチス河畔に住むのはトルベット、タルバガタイに住するのがトルゴット、ウルムチにあるのがホショット、これらが四オイラートである。当時、ジュンガルの兵は強く、勢いが盛んで四オイラートの三部族を併合し、天山南路を奪い取ってチベットにまで武威を奮った。ハルハ蒙古は代々漠北に君臨した。中世の頃、ラマ教を信奉して武備をおろそかにし、酒を好んで好き放題を行い互いに争った。ジュンガルはその隙に乗じていきなりハルハ蒙古を攻めてこれを破り、ハルハを漠南に追い出し、とうとう漠北をも占領した。清朝は康煕25年に皇帝自らが遠征し、兵を二分してジュンガルを挟撃して破り、ハルハが昔いた漠北を取り戻し、功績のあったタイジたちに治めさせた。雍正9(1731)年、チンギスハンの末裔で清朝の有力な将軍であった固倫(コロン)額駙(オフ)策凌(ツオリン)がジュンガルを討伐するという武功を挙げ、皇帝はこれに19部族を統一して三音諾顔(サインノイン)の名で一部族とすることを許した。その後もしばしばジュンガルを征伐し、乾隆22(1757)年になってついにジュンガルを亡ぼした。ジュンガルの勢いが盛んだった頃は人口60万であった。荒々しく強いことを良しとし、残忍で冷酷なことを喜び、悪いことをしない者は生きのびることができなかった。一人で数人を倒す者を勇者とし、前に攻めても退くことを知らない。戦うに死を恐れず、近隣国の回教徒やロシア人はジュンガルが攻めてくるのを聞く度に逃げて隠れ、ただなすがままにされていた。全く清朝歴代の辺境の懸案事項であった。ジュンガルが滅ぶと、子孫は戦死したり病死したりロシアに降伏したりして、今まで残っている者としてはわずかにオイラート族の村が二つあるだけである。沙漠の北数十里内にジュンガルと名乗る人の天幕は一つもなく、西北蒙古の村々の中でオイラートと名乗るのはつまりはジュンガルの子孫ではあるが、昔の部族名は名乗っていない。最近のホブドの兵備は、駐在する兵が319人で毎年毎期毎あるいは二月に交代する。その他に宣化や大同から来て駐留する漢人の官兵240人がいた。光緒五年(明治12年)、ロシアのコサックがホブドとの境界に入り、遊牧を乱し騒がせることがあった。それで、新たに蒙古騎兵300騎を選抜してあちらこちらに配置して守らせた。このために毎年必要とする軍費は1万8千両であり、その後国境地帯が平穏になったため、光緒10年(明治17年)にその制度を撤廃した。それで、今いるのは駐在の官兵と漢人の緑営兵(清国正規兵)のみである。この二種の兵も、支那内地の緑営兵と同様に、名はあっても中身がない。だから、広大な漠北蒙古はほとんど兵備がない状態である。

イリーに住むのがジュンガル、イルチス河畔に住むのはトルベット、タルバガタイに住するのがトルゴット、ウルムチにあるのがホショット、これらが四オイラートである。当時、ジュンガルの兵は強く、勢いが盛んで四オイラートの三部族を併合し、天山南路を奪い取ってチベットにまで武威を奮った。ハルハ蒙古は代々漠北に君臨した。中世の頃、ラマ教を信奉して武備をおろそかにし、酒を好んで好き放題を行い互いに争った。ジュンガルはその隙に乗じていきなりハルハ蒙古を攻めてこれを破り、ハルハを漠南に追い出し、とうとう漠北をも占領した。清朝は康煕25年に皇帝自らが遠征し、兵を二分してジュンガルを挟撃して破り、ハルハが昔いた漠北を取り戻し、功績のあったタイジたちに治めさせた。雍正9(1731)年、チンギスハンの末裔で清朝の有力な将軍であった固倫(コロン)額駙(オフ)策凌(ツオリン)がジュンガルを討伐するという武功を挙げ、皇帝はこれに19部族を統一して三音諾顔(サインノイン)の名で一部族とすることを許した。その後もしばしばジュンガルを征伐し、乾隆22(1757)年になってついにジュンガルを亡ぼした。ジュンガルの勢いが盛んだった頃は人口60万であった。荒々しく強いことを良しとし、残忍で冷酷なことを喜び、悪いことをしない者は生きのびることができなかった。一人で数人を倒す者を勇者とし、前に攻めても退くことを知らない。戦うに死を恐れず、近隣国の回教徒やロシア人はジュンガルが攻めてくるのを聞く度に逃げて隠れ、ただなすがままにされていた。全く清朝歴代の辺境の懸案事項であった。ジュンガルが滅ぶと、子孫は戦死したり病死したりロシアに降伏したりして、今まで残っている者としてはわずかにオイラート族の村が二つあるだけである。沙漠の北数十里内にジュンガルと名乗る人の天幕は一つもなく、西北蒙古の村々の中でオイラートと名乗るのはつまりはジュンガルの子孫ではあるが、昔の部族名は名乗っていない。最近のホブドの兵備は、駐在する兵が319人で毎年毎期毎あるいは二月に交代する。その他に宣化や大同から来て駐留する漢人の官兵240人がいた。光緒五年(明治12年)、ロシアのコサックがホブドとの境界に入り、遊牧を乱し騒がせることがあった。それで、新たに蒙古騎兵300騎を選抜してあちらこちらに配置して守らせた。このために毎年必要とする軍費は1万8千両であり、その後国境地帯が平穏になったため、光緒10年(明治17年)にその制度を撤廃した。それで、今いるのは駐在の官兵と漢人の緑営兵(清国正規兵)のみである。この二種の兵も、支那内地の緑営兵と同様に、名はあっても中身がない。だから、広大な漠北蒙古はほとんど兵備がない状態である。

■科布多城

ホブドは西北アルタイ方面の要衝であり、クーロンやウリヤスタイと並んで漠北の三重要地点となっている。ホブド城は土で築かれ、規模は非常に小さい。参賛大臣(さんさんだいじん:中国清朝で外モンゴルや新疆に派遣されて将軍のもとで軍務を司った行政官)がここに駐在して、トルベット・トルゴット・シンホショイトの約8千の兵をとりまとめている。つまり、漠西蒙古であり、金山と天山の間の所々に住む者たちである。城の南側の人家が店舗である。人口は約2000あり、だいたいが支那の内地から来て商売をする者である。城門前の道路はやや広くて、両側に並木がある。道路は清潔で、支那人の住む所としてはおそらく珍しい。ロシア商人が数人いて、皆ヒスクから来たとのことである。商品は、布や煙管用の刻み煙草、嗅煙草、鉄鍋、火箸、庖丁、小刀、磚茶などである。蒙古人が日常使う物や蒙古人の喜びそうな嗜好品が多く、値段が最も高いのは嗅烟草入りの壺である。蒙古人が持ってきて交易するのは毛皮だけである。取引はそんなに盛んではないらしい。光緒7年(明治14年)、ロシアと清国は条約を結んで陸上貿易を始めたが、ロシアはいまだここに領事を置かず、アサノフ氏を貿易商人の頭取に命じて領事の職務を兼任させているという。

■科布多発

蒙古の村々は定まった所にあるわけではない。道路も決まったものがなくて、その時々に変わっていくから、村から村へ移動するにはその都度必ず道案内を雇わなければならない。しばしば道案内人を交代する度に多くの時間を費やし、煩わしいことこの上もない。アサノフ氏が「参賛大臣の外交部に行って、各村ごとに一人ずつ道案内人を出すように要望しよう」と言ってくれた。護照(旅券)を持って外交部に行き、そのことを大臣に相談したところ、彼は護照中にそのことは書いてないと言って拒絶したが、アサノフ氏は言葉を尽くして説明し、かろうじてこちらの要望を聞き入れたので、ホブドとウリヤスタイの間で道案内人を探す手間が省けた。ただ、さらに支那語ができる蒙古人をもう一人雇い入れて調査が円滑に進むように要望した。これもまたアサノフ氏の好意で適任者を探すことが出来た。それで、二人のキルギス人ガイドには一人18ルーブルを与えて、ここで帰すことにした。すでに季節は初冬で寒さは非常に厳しくなっており、少し前にセミパラチンスクにおいて羊毛の服を作っておいた。毛の裏地がついたなめし革の服で、蒙古人が着ているようなものである。履いていた靴も薄いので、ブーツと駱駝の毛で編んだ分厚い靴下を買った。烏麦を買い、蹄鉄を打ち直して準備が全て整ったので、10月5日午前11時をもって出発した。アサノフ氏や二人のキルギス人ガイドが市の数里外まで見送ってくれた。その時、ウストカメノゴロスクで買った一頭の馬が突然向きを変えてホブドの方に駆けだし、捕まえようとしたけれども出来ず、追いかけて行くと馬はアサノフ氏の厩舎に戻っていた。きっと、二日間の滞在中に思う存分食べることができたことを忘れることが出来ずに、群れを離れて逃げ帰ったのであろう。そのうちに馬を連れ戻したので、人々に別れを告げて山道を進んでいった。

■強固雄門

山上に達すると大きな門があった。

凱旋門のような形をしているが、門の上には「鞏固雄門」の額が掲げられ、「光緒二年科布多參賛大臣多倫布建立」と書いてある。門柱には文章が書かれている。右の柱は経文、左は武威を誇示するもので、おそらく清朝が威光を辺境の地に示すためのものであろう。雄門から望むと、眼下はるかに大きな湖が荒野の中に輝いているのが見える。これがカラウス湖(Khar-Us Lake)である。湖の東方はるか彼方には険しい山々が雪を頂いてそびえ立ち、光を浴びて輝いている様はまさに一幅の名画を見るようである。門のそばには石を高く積み、その間に布切れを結びつけた木をいくつも挿み、馬の鬣もその間に散乱している。これは蒙古人が仏を信奉して福を願うためのもので、山の上はいたる所このような様であるらしい。

凱旋門のような形をしているが、門の上には「鞏固雄門」の額が掲げられ、「光緒二年科布多參賛大臣多倫布建立」と書いてある。門柱には文章が書かれている。右の柱は経文、左は武威を誇示するもので、おそらく清朝が威光を辺境の地に示すためのものであろう。雄門から望むと、眼下はるかに大きな湖が荒野の中に輝いているのが見える。これがカラウス湖(Khar-Us Lake)である。湖の東方はるか彼方には険しい山々が雪を頂いてそびえ立ち、光を浴びて輝いている様はまさに一幅の名画を見るようである。門のそばには石を高く積み、その間に布切れを結びつけた木をいくつも挿み、馬の鬣もその間に散乱している。これは蒙古人が仏を信奉して福を願うためのもので、山の上はいたる所このような様であるらしい。■天地空漠

山を下ってカラウスという村に着いた。ホブドから32露里、午後6時になっており、ようやく幕中に泊まることができた。ここには7~8張りの天幕が湖畔に散在していた。カラウス湖は別名をイクアラツ湖と言う。ホブド川や谷間の様々な川がここに集まり、東西は狭く、南北に長く、その幅は非常に大きい。南岸の天幕の地から遥か北方を望むと、水と空が果てしなく広がり、崖や谷は見えない。湖の水辺には一本の樹もなく、湖上に一艘の船も見えず、もの寂しい光景である。それでも、湖畔には水草が多く、最も遊牧に適しているという。康煕年間、ジュンガルは清軍と戦って破れ、その酋長カルタンがカラウス湖畔まで逃れて独り寂しく余生を送ったのがこの地であった。中佐のガイドはオイラート蒙古族であり、ジュンガルの末裔は弁髪の先を四つに分けて耳に銀の輪を付け、今なおハルハ蒙古族と区別しているとかいう。次の日(10月6日)、午前8時に天幕を出発して湖岸を進む。馬はしばしば泥の中に足を踏み入れ、騎行は楽ではなかった。湖東に至って遠くに一つの天幕を見つけた。これは支那の行商人が人馬を休憩させていたものであった。テント内に入ってしばらく休憩し、また出発して奇妙な形をした珍しい岩の上を進む。雄門から見た山々の峰は険しくて登ることが出来ないだろうと思われた。そこで、迂回してその東の麓に到達した。そこはサクという村だった。この日の行程は56露里であった。

■風俗習慣

蒙古に入ってから既に13日になる。蒙古人と接してその天幕に泊まり、彼等の人情や風俗を近くで見てきた。今ここにその一部を掲げて、蒙古の旅を想像していただくための一助としたい。

<挨拶>

蒙古人は道で出会ったときは互いに「メンドー」と言う。我が国で「ごきげんよろしゅう」と言うようなものである。ラマ僧同士やラマ僧と知人が会ったときは互いに「メンドー」と言いながら手のひらを互いに触るのが礼儀である。客は天幕に入って「ノンブルワイノー」と言い、主人はまた「メンドワイノー」と言って客を迎える。これもまた「ごきげんよう」という意味である。天幕を出るときにはひと言の挨拶もなく立ち去るのが礼儀であるらしい。

<天幕>

幕の四面の壁は木をXXX・・・の形に組み、その組目に開けた穴に革紐を通して括りつけた長さ1mあまりのものを何組も繋ぎ合わせて円形の壁を作る。壁を取り外せば組んだ骨組みは畳むことができるようにして、移動の際に便利なようになっている。木の骨組みが出来れば、その上に柱を何本も結びつけ、柱の先端を上にある輪に集めて天井にする。

輪にはいくつもの穴があって、柱の先端を穴に通して何十本もの柱を集めて革の紐で縛る。天井の骨組みが出来たら駱駝の毛布を壁の骨組みに張り、周囲を二段または三段に毛の縄で縛り、更に大きい駱駝の毛布で天井を張り、天井の上を毛の縄で縦横に縛って束ねる。天井の大きい輪は煙突、換気口、明かり取りを兼ねるものなので、我が国の引窓(屋根に開けて綱を引いて開閉する窓)のように昼は開けて夜は閉じる。開こうとするときは輪を覆っている毛布の綱を取ってぐるりと後方に回り、閉じようとするときには綱を取って前に回り、開閉は自由にできる。入口は広さ90㎝、高さ120㎝ばかりで、戸は木、のれんは駱駝の毛布で縫ったものである。戸は夜閉じて栓を下ろす。これは人を防ぐためではなく、犬を防ぐものであるようだ。人は幕外から手を差し入れて栓を上げ自由に出入りできる。天幕はこのようになっている。

輪にはいくつもの穴があって、柱の先端を穴に通して何十本もの柱を集めて革の紐で縛る。天井の骨組みが出来たら駱駝の毛布を壁の骨組みに張り、周囲を二段または三段に毛の縄で縛り、更に大きい駱駝の毛布で天井を張り、天井の上を毛の縄で縦横に縛って束ねる。天井の大きい輪は煙突、換気口、明かり取りを兼ねるものなので、我が国の引窓(屋根に開けて綱を引いて開閉する窓)のように昼は開けて夜は閉じる。開こうとするときは輪を覆っている毛布の綱を取ってぐるりと後方に回り、閉じようとするときには綱を取って前に回り、開閉は自由にできる。入口は広さ90㎝、高さ120㎝ばかりで、戸は木、のれんは駱駝の毛布で縫ったものである。戸は夜閉じて栓を下ろす。これは人を防ぐためではなく、犬を防ぐものであるようだ。人は幕外から手を差し入れて栓を上げ自由に出入りできる。天幕はこのようになっている。

<幕内>

丸い幕の中で大きいものは直径4間(約7.3m)、小さいものは2~3間(4~5m)に過ぎない。幕内は駱駝の毛布を敷き、中央に炉がある。炉には五徳があって鉄鍋を置いている。湯を沸かし、茶を煮て焼酎を作るのも全てこの鍋で行う。入口の正面には箱があって、上に仏壇を作ってラマの仏像を安置している。仏壇の片方または左右に高さ30㎝広さ一畳ほどの台があり、主人の寝台としている。豊かな家は炉の周囲に木の敷居を作っているが、貧しい家にはない。貧しい天幕になると寝台もなく、ただ仏壇の下に一枚の破れた駱駝の毛布を敷いているだけで、皆土の上に寝ている。壁の骨組みにある木の突起は物掛けであり、四面の壁に衣服や肉などを吊しているという。

<家具>

五徳、鍋、皿、茶筒、杓子、手桶、火箸、椀、小臼、茶突棒、革袋の酒を入れる徳利、それに磚茶入れ、幅5~6寸、長さ1尺5寸ほど、高さ4~5寸の小机等は日用品の貴重なものであり、貧富の別なくみんな所有している。ただ、豊かな者は酒徳利、磚茶入れ、皿などが鉄または銅や真鍮などで作られているだけで、その他の物は貧富にかかわらずみんな木製で、陶器製のものは全く見なかった。これはこの地が交通の不便な所で、物が壊れてもすぐに代わりの物を手に入れる方法がなく、しかも遊牧民は移動するために器物が壊れやすく、皆丈夫な器を好むからである。だから、火箸のようなものも、我が国の唐はさみのように二本が離れないようになっている。

<仕事>

天幕が7~8もしくは9~10もある村には、だいたい羊が400~500頭、馬が100頭前後、牛が40~50頭いる。羊を放牧している者は14~15才以下の少年で、馬を放牧しているのは大人である。一群を放牧するには二人を必要とする。牛を放牧しているのは大抵が老人である。普段、草原に放牧してはいるが、一日一回は必ず天幕の周辺に集めてその数を点検している。蒙古の男子の仕事はこれぐらいのものである。婦女は家畜が集まったときに馬・牛・羊の乳を搾り、衣服の破れを繕い、駱駝の毛で糸を紡ぐことを仕事としている。

<文字>

12個の母音と子音が組み合わさって様々な文字となり、言葉となる。字を書くときは左から書く。音は日本の五十音に似ている。アイウエオをアイエオウと言い、カキクケコをカキケコクと言う程度の違いしかない。博学の言語学者や人類学者が聞けば、新たに解明されることはきっと少なくないはずだ。このように文字ははなはだ手軽で簡単だが、国民のほとんどが遊牧を仕事として字を識る者はほとんどなく、タイジーが一文字も読めないからその他の人々は推して知るべしである。ただ、一村ごとにザンゲを担当する者がいて、ラマ僧あるいはラマ教によって教育された大人を師として文字を習い、文字を知っていることからザンゲとなって、公文書のやりとりをしたり布告を読み聞かせるなどのことをしている。ザンゲとはちょうど村長のようなものである。(※モンゴル語に用いるキリル文字はロシア語に用いるキリル文字に ө と ү の2つの母音字を追加したものである。母音字12、子音字20、記号2、半母音字1の35文字からなる。)

<狂犬>

天幕の外には必ず犬がいる。日本の犬と似てその色は黒く、眉毛は茶色である。蒙古ではいたる所で多くの犬を見かけるが、白い犬は3~4頭に過ぎない。普段の動作は眠っているのではないかと思えるほど鈍くてゆっくりしているが、見慣れない人が村に近づいたり自分の主人の天幕に近づいたりすると尾を巻いて甲高く吠え、噛みつこうとする。

その様子は本当に狼以上である。人を噛もうとするほど凶暴なのには訳がある。蒙古では人が死ぬと屍を山の頂に送って葬式をし、後は放置する。ために、無数の犬が群がって肉を食っている。中佐が山の頂に登るたびにしばしば人骨の散乱するのを見たのもこのためである。だから蒙古の犬が人を見て吠えるのはただ単に人物が怪しいからだけでなく、人肉の味を知っているがためである。近づいてくる人の肉を食おうとして、よだれを垂らしているのである。中佐は次のような話を聞いた。ある日、クーロン(ウランバートル)のロシア商人が銃を持って狩猟をしていた。途中で数十頭の犬に出遭い、犬の群れが吠えかかってきたので、ロシア商人は恐ろしくなって川のほとりの一本の木によじ登って銃で犬を撃ち、数頭を倒したものの犬の群れはなおも散らず、木を囲んで牙を鳴らして大きな声で吠えていた。このように一昼夜狂犬に囲まれ、逃げるに逃げられず助けを呼ぼうにも誰も来ず、どうすることもできなかった。これ以上持ちこたえることができないほど危険が迫ったころ、蒙古人の葬列が川岸を通り過ぎ、狂犬の群れは屍の肉にありつけることを知って葬列の後について山に上っていったので、ようやくその商人は危機を脱することができたそうである。蒙古犬はこのように獰猛なのである。犬はただ自分の主人を見分けるだけで、村人といえども他人を見れば必ず吠えるとのことだ。天幕を守るにはちょうどいいが、旅行者にとっては甚だ危険な犬である。

その様子は本当に狼以上である。人を噛もうとするほど凶暴なのには訳がある。蒙古では人が死ぬと屍を山の頂に送って葬式をし、後は放置する。ために、無数の犬が群がって肉を食っている。中佐が山の頂に登るたびにしばしば人骨の散乱するのを見たのもこのためである。だから蒙古の犬が人を見て吠えるのはただ単に人物が怪しいからだけでなく、人肉の味を知っているがためである。近づいてくる人の肉を食おうとして、よだれを垂らしているのである。中佐は次のような話を聞いた。ある日、クーロン(ウランバートル)のロシア商人が銃を持って狩猟をしていた。途中で数十頭の犬に出遭い、犬の群れが吠えかかってきたので、ロシア商人は恐ろしくなって川のほとりの一本の木によじ登って銃で犬を撃ち、数頭を倒したものの犬の群れはなおも散らず、木を囲んで牙を鳴らして大きな声で吠えていた。このように一昼夜狂犬に囲まれ、逃げるに逃げられず助けを呼ぼうにも誰も来ず、どうすることもできなかった。これ以上持ちこたえることができないほど危険が迫ったころ、蒙古人の葬列が川岸を通り過ぎ、狂犬の群れは屍の肉にありつけることを知って葬列の後について山に上っていったので、ようやくその商人は危機を脱することができたそうである。蒙古犬はこのように獰猛なのである。犬はただ自分の主人を見分けるだけで、村人といえども他人を見れば必ず吠えるとのことだ。天幕を守るにはちょうどいいが、旅行者にとっては甚だ危険な犬である。

<対客>

蒙古のテントは低いので、窪地にあるものは遠くから見てテントであることが分からない。まして夜は灯火がないので村のある所を知ることができない。それでも、まずテントがあることを知らせるのは犬である。犬が吠えると主人は客が来たことを知り、テントを出て犬を制止する。客は「ノンブルワイノー」と言い、主人が「メンドワイノー」と応え、最後に宿泊の交渉をして承諾されればテントに入る。主人は客の身分が高いと見ると、仏壇の傍に赤座布団を敷いて招き入れる。赤色は支那と同じで慶事に用いられる。客は座るにも寝転ぶにも仏壇に臀を向けてはならない。必ず斜めになって仏壇の下に坐らなければならない。赤座布団の前には小机が置いてある。これは食卓である。身分の高い客であれば机も赤い。客が座に着くとまず嗅煙草を出し、次に茶を出す。親しい客には酒も出してもてなす。

<煙草>

嗅煙草は蒙古人がいちばん好むもので、煙草を入れる壺は立派な装飾が施されている。主人がまず嗅煙草の壺を出すと客も同じく壺を出し、互いに分け与えるのが習いである。壺の口に栓があり、栓には耳かき大の匙が付いている。匙で煙草をすくい取ると左手の親指と人指し指でつまみ取り、鼻にこすりつけて嗅ぐのである。たとえ煙草を吸わない者でも、手に煙草を取り、しばらく壺を眺めた後で壺を返すのが礼儀である。我が国の茶人が茶を飲んでから茶碗をながめるようなものらしい。

<磚茶>

磚茶(たんちゃ)は、馬糞を燃やした煙に煤けた埃まみれの皮袋に入れてテントの内壁に吊したのを取り出し、膝の上に置いて小刀で削り、それを木の小臼に入れてすりこぎのような棒で突き潰して粉末にしたものを鍋に入れて馬糞の火で煎じて手桶に移し、鍋の中の茶かすをしゃもじですくい取り、その跡へ羊乳や牛乳を入れて沸騰させる。煮詰まったら桶の中の茶を入れて牛乳や羊乳と混ぜてしゃもじでかき混ぜて加減を見ながら煮立てる。ほどよく混ざった頃に「トンプ」という細長くて深い小桶に入れて客の前にある机の上に差し出す。トンプは大抵木であるが、豊かな家は銅や真鍮で作ったものもある。客はみんな懐中に木の平椀を持っていて、それを取りだして小さな布で拭いて茶を汲んで何杯も飲む。この椀を拭く布切れは、顔も拭き、汗も拭き、汚れた手も拭き、肉汁を盛りつけた椀も拭くので、その汚れ方は味噌漬けのようになっている。茶とともに菓子も出す。

<菓子>

牛や羊の乳で作った菓子をウルム、エッケと言う。ウルムは牛乳を鍋に入れて遠火で数時間煮て、鍋の中の周囲が固まった頃に鍋を下ろし、乳を引き上げて二つにたたむ。その大きさは神奈川煎餅ほどで、厚さは5~6分、外は乾いて中は柔らかで甘くて美味しい。蒙古の食べ物の中で最も美味なものであり、金持ちで牛や羊をたくさん飼っている者でなければ口にすることはできない。エッケは牛や羊の乳を煮詰めて小さく切って堅く干し固めたもので、その堅さは日本の勝栗のようである。臭くて後味も決して美味しくない。中には羊羹のように堅くして旅用の携行食に使うこともあると言う。

<酒類>

蒙古の酒には三種類ある。アイリックは牛乳製、タルヒは羊乳製、アラヒは牛乳酒を焼酎としたものであり、蒙古人の最も喜ぶものである。牛乳酒や羊乳酒は牛や羊の乳を数日間皮袋の中に入れておき、しばしばかき回して発酵させたものである。色は白くて粕が多く、我が国の濁り酒のようなものである。蒙古人は例の椀で飲み、飲み終われば舌で椀をなめ回し、底が深くて舌が届かなければ手ですくい取ってなめ取り、後は例の汚れた布切れで拭き、そのまま懐に収める。アラヒ(焼酎)はほとんど寒い時期に醸造する。まず例の濁り酒を鉄鍋に入れ、鍋の上に底の抜けた桶のようなものを置く。その上に雪か氷を入れた鍋を置き、桶の腹に穴を開けて管を一本差し込んで、蒸留して管に伝ってくるのを壺で受ける。これは豊かな家でなくては作れない。濁り酒は冷たいままで飲み、アラヒは冷やでも燗でも飲む。

<料理>

賓客を接待するときは必ず一頭の羊をさばき、新鮮な肉を提供することを礼儀とする。羊肉は股肉が最も珍重され、値段は支那の1銭(我が国の14~5銭)する。普通の客にはかねてから壁に吊して保存していた肉を使う。新鮮な肉はよいが、吊して保存していた肉は馬糞を燃やした煙に煤けている。それを取って塵を払いもせずに膝をまな板代わりにして、唾をつけて靴を砥石代わりにして磨いた小刀で肉を切る。膝の上の布は手拭いともなりまな板ともなり、馬糞の上にも坐り、牛の糞をも拭いたものなので、垢じみて不潔なことこの上もない。そのように切った肉を茹でて木の皿に移し、まず客に出す。豊かな家では真鍮の皿であり、丁寧にもてなすには馬糞で皿を磨き、塵を吹いて肉を盛る。

<飲食>

蒙古人は箸・火打・庖丁は必ず腰に差して身につけている。主人が肉を客の前に出すと、客はいきなり腰の小刀を取って左手に骨付きの肉を握り、右手で切って食う。肉が堅ければ左の手を添えて口にくわえ、右手で肉を少しずつ切って食べる。客はその残りの肉を主人をはじめ幕内の人々に分け与えることを礼儀とする。それ故、一つの肉を何人もで食べることになる。最後には下女などの番となって肉は大方なくなり股の骨だけになると、骨を割って髄までも食べ、骨は犬に与える。このように自分一人で飲食することを恥として、煙草なり肉なりを皆に分けて一緒に食べる習わしなので、旅人で食料を持っている者も幕に入ると分けないわけにはいかない。故に、中佐がホブドを出発するにあたり、ロシア商人の好意で十数日分のパンを準備していたが、一人だけでパンを食べることができず、天幕に泊まるごとに幕内の人に分け、パンを分けない人にも乞われるままに饅頭を与えていると、何日もしないうちに食料は尽きてしまった。ところで、肉を茹でた汁は塩を入れて肉汁とする。丁重な御馳走は汁の中に小麦の粉を入れる。蒙古で野菜や穀物はほとんど見ることができないので、一握りの小麦粉と言えども非常に貴重なものである。このような飲食は晩餐のときだけで、普段は朝は茶と冷肉、昼は茶を何杯も飲んで腹を膨らませる。これが蒙古の生活である。

<灯火>

夜は仏壇に灯りをともす。油は牛油や羊油を煮詰めたものである。灯心は駱駝の毛を編んだ糸である。一つの燈明の光はほの暗くて幕内を照らすには不十分であり、燈明が明滅するときはなはだ寂しい感がある。就寝するときには火を消し、天井の覆いをする。灯火がまだ消えないうちに天井を塞ぐと、馬糞を燃やした煙が幕内に充満して臭さと煙たさで耐えがたい。夜間急に来客があったときは、火打石を打って乾いた馬糞を附木として燃やすのだが、これに要する時間はそうかからない。

<念仏>

夜間、婦人が外に出て幕の周囲を何回も回りながらくどくどと何やら歌うように唱えているのは、念仏の声である。主人は昼間でも談笑するとき常に数珠を爪で繰りながら話の切れ目ごとに念仏の声を絶えず出す。棒の先に八角ほどの箱のようなものを付け、その両端には糸の先に小玉をつけたものがあり、念仏を唱えるときにはその棒を打ち振ると両脇の小さな玉が箱と一緒にくるくると回る。何という物なのだろうか、各幕では昼は仏壇に飾っているという。蒙古人が酒を好み、仏におもねて武事の修得を怠るのは、すでに清朝建国のときに始まり、年月が経ってますます怠るようになった。柔弱さが風俗の中心となり、往々にして武器を持っている者がいると罵り、仏の戒めを破る恥ずかしいことだとして、人の上に立つ者は皆念仏読経を口にしながら人生を終えるだけであり、近年では荒々しく勇猛な気性は見られない。そして、彼等は念仏を頻繁に口にするが経文を知らない者が多く、ラマ僧を師としたりラマ僧に教育された者を師として少し文字を知る者がお経を読むことが出来るけれども、それは10のうちの1~2例に過ぎない。普通のお経は蒙古語で書かれ、体裁は手本のようなものである。その次には蒙古語とチベット語の対訳のお経がある。最も高尚なお経は全てチベット語で書かれている。その体裁は木の薄板または厚紙に書かれ、綴じていない。これは直接にチベットから入ってくるものであり、ラマ僧がこれを使って経文を唱えるのである。蒙古人でこの経文を読めるのはほとんどなく、二ヶ月間の旅行中に2~3人見ただけであったという。

<就寝>

蒙古人が就寝するときは衣服を脱いで丸裸となり、羊の毛皮をまとって炉端で横になる。天幕の中は虱だらけである。中佐がアルタイ駅から東で天幕に泊まるのは十数夜であったが、虱が衣服にいっぱい付いて、しばしば悶え苦しんで眠ることができなかった。おまけに季節はすでに寒くなり、夜中に幕の隙間から風が入り込んで気温はほとんど幕外と同じであるため、冷気が肌に染み通って目が覚めることがしばしばあった。中佐は蒙古人が炉端で熟睡するのを見て、蒙古人は寒さと虱を防ぐ方法は自然に身につけているのだろうと考えた。できれば自分も彼等の方法を学びたいものだと思い、衣服を脱いで裸となり、毛皮で肩も手も覆って寝たところ、四肢が密着して互いに温め合い、毛皮が冷気を遮って夜の寒さを防ぐことができた。虱は毛の上を這い回ることが自由にできないため、

思いの外に虱の責め苦から解放されて熟睡することができたのである。蒙古人たちが裸体の上に毛皮をまとって熟睡するのは、実に自然にかなった防寒と虱除けのよい方法であったのだ。幕の隙間から吹き込む風は針のように刺すので、冬は天幕の隙間に牛糞を塗り込んで風を防ぐそうである。仏壇の燈明はすでに消え、馬糞を燃やす灯りだけが明滅する中、全ての天幕で人が寝静まって天も地も静寂に包まれた頃、遠くから聞こえてくる犬の遠吠えは旅人にとってははらわたもちぎれるばかりの悲しい声に聞こえる。そうでなくても、夜中に山をも震わせるほどの雷のようなものすごい強風が吹き荒れて砂塵が天幕を打つ時、孤独な旅人は眠れぬ夜を過ごさねばならないのであった。

思いの外に虱の責め苦から解放されて熟睡することができたのである。蒙古人たちが裸体の上に毛皮をまとって熟睡するのは、実に自然にかなった防寒と虱除けのよい方法であったのだ。幕の隙間から吹き込む風は針のように刺すので、冬は天幕の隙間に牛糞を塗り込んで風を防ぐそうである。仏壇の燈明はすでに消え、馬糞を燃やす灯りだけが明滅する中、全ての天幕で人が寝静まって天も地も静寂に包まれた頃、遠くから聞こえてくる犬の遠吠えは旅人にとってははらわたもちぎれるばかりの悲しい声に聞こえる。そうでなくても、夜中に山をも震わせるほどの雷のようなものすごい強風が吹き荒れて砂塵が天幕を打つ時、孤独な旅人は眠れぬ夜を過ごさねばならないのであった。

<起床>

天井の覆いを取らないうちは、夜が明け、日は昇っても幕内は真っ暗である。覆いを取るやいなや光が射し込み、同時に馬糞を燃やす煙や様々の不潔な臭気が瞬く間に天井から出て行き、気分がすっきりとする。朝一番に起きるのは婦女である。まず天井を開き、次いで炉の火を調べ、残り火があるときは乾いた馬糞を更にくべ、火が消えている時には火打石で火を起こして鍋で湯を沸かす。そのうちに幕内の人が皆起きてきて、油の浮いた鍋の湯を椀に汲んで口に含み、口の油を両手に受けて顔を洗い、再び油を椀に汲んで口に含んで手を洗い、例の雑巾と手拭いを兼ねた布切れで手や顔を拭く。茶の準備が出来ると、エッケあるいは冷肉を食べて、茶十数杯を飲んで朝飯とする。

<雪隠>

ところで、難儀するのが用を足すときである。もちろん便所がないので、幕外でことを済まさねばならない。しかし、自分の天幕を遠く離れると凶暴な犬が来て尻を噛むので、自分の家の犬がいる辺りで用を足さねばならない。だから、トイレは幕の外十数歩も離れていない。男も女も草原の上にしゃがみ込んで広く衣を開き、人目を避けて行うのである、もちろん紙は無い。中佐の場合は、自分が泊まった天幕の犬にさえ吠えられるぐらいだから村中の犬が皆敵であり、幕の外へ一歩踏み出せば即ち敵地なのである。だから、中佐が用を足すときには幕の人たちが後ろに立って犬から守るのであった。蒙古では穀物や野菜が無いために便秘し、容易に事を済ますことができなかった。背後の保護者となった老人にはさほど心苦しくはなかったが、17~8の娘などが立ったときなどは気の毒だったと中佐は笑って語るのであった。

<捕馬>

朝は必ず牧場の家畜の群れを集めて点検する。また、乗馬の必要があったりして捕まえようとするときには、捕馬棒と言って棒の先に綱の輪をつけたものを持って追いかけ、輪を馬の首に引っかけるのである。

一騎は捕縛棒を持ち、もう一人は竜頭を持つ。牧場に入るとすぐに馬は状況を悟って逃げる。しかし、逃げても群れを離れることはない。騎者の馬は馬の中でも最も強健なものである。疾駆して群馬を追い詰め、棒の先の輪を引っかけると、もう一人が駆け寄って竜頭を掛けて引いて帰る。

一騎は捕縛棒を持ち、もう一人は竜頭を持つ。牧場に入るとすぐに馬は状況を悟って逃げる。しかし、逃げても群れを離れることはない。騎者の馬は馬の中でも最も強健なものである。疾駆して群馬を追い詰め、棒の先の輪を引っかけると、もう一人が駆け寄って竜頭を掛けて引いて帰る。<男子>

天幕毎に男子の一人は必ず弁髪であるが、その他は兄弟が何人いても皆ラマ僧の弟子となって剃髪している。けれども妻帯は自由である。だいたい皆髭は生やさず、弁髪の者は毛の帽子、剃髪の男子は毛の帽子の真上に黄色の布を付けている。帽子の尾に垂れた布は皆黄色あるいは紅色である。衣裳は、冬は裏に毛のついた羊の皮であり、時には浅黄色の布を表地にしたものもある。支那服に似て裾が長く垂れ、袖もまた長くて幅が広い。胸は左右を前で合わせ、右肩の傍でボタンを使って帯を結ぶ。まず、帯を尻の辺りで結び、衣裳と一緒に上に引き上げ、腹と背中とを膨らまして袋のようにする。袖が長いのは、手袋を使わずに寒さを防ぐことができるよう、手が自由に出し入れできる幅があり、虱を取るのに便利である。衣服を膨らまして腹や背中を袋のようにするのは、虱が直に肌に触れるのを防ぐためなのだろう。帯には火打石や小刀、嗅煙草入れを付けている。これらは男子が最も大切にする物で、貧富に応じて銀や珊瑚あるいは珠玉などで装飾している。靴は支那風の布靴で、冬季には牛革の靴も用いるとのことである。

<婦人>

婦人の服装はほとんど男子と同じであるが、最も異なっているのは肩である。両方の肩には衣服と異なる色の布を縫い付け、高く掲げている。その色は大抵萌黄または赤である。帯は結ばず、衣の裾は広がっている。髪は二つに分けて三つ編みしたのを肩から左右の胸に下げているが、その先端には2銭銅貨ほどの大きさの銅錢を結んでいる。美しく着飾った時には胸に垂れた二筋の髪を袋に入れる。例の銅錢は髪の毛を袋に入れ易くするためである。袋には銀や美しい石を飾りに付けている。頭には大きな銀色の鉢巻きのような環状装飾を頂いている。銀色の環には珊瑚や真珠のような装飾が施してある。頭の左右側面の髪には、牛または羊の脂をつけて薄く平たく張り出させ、形が崩れないように鬢挟み(ヘアピン)をいくつも使って留めている。

それゆえ、女性の髪は扇子を広げたような形をし、鬢挟みは扇の要に似ている。このように左右の髪を張り出して結っているため仰向けに寝るほかなく、右へも左へも傾けることができないのは大変窮屈なことであろう。これは既婚婦人の風習であり、未婚の女性は髪を編んで後ろに垂らしているだけである。女性は皆耳輪をしている。荒野のテント住まいで馬糞を焼く煙に煤け、汚れても風呂に入らないので、一見して男女を見分けることは難しい。蒙古女性の体格は極めて頑健だと感じた。容貌はご想像におまかせする。

それゆえ、女性の髪は扇子を広げたような形をし、鬢挟みは扇の要に似ている。このように左右の髪を張り出して結っているため仰向けに寝るほかなく、右へも左へも傾けることができないのは大変窮屈なことであろう。これは既婚婦人の風習であり、未婚の女性は髪を編んで後ろに垂らしているだけである。女性は皆耳輪をしている。荒野のテント住まいで馬糞を焼く煙に煤け、汚れても風呂に入らないので、一見して男女を見分けることは難しい。蒙古女性の体格は極めて頑健だと感じた。容貌はご想像におまかせする。<音楽>

案内の蒙古人は、馬の足並に合わせて馬上で声高らかに歌う。その節回しは日本の追分節に似たところがあってとても興味深いが、音調はさすがに悲壮なものであるらしい。彼らの祖先の勇猛さはかろうじて歌の中に残っているのだろうか。遊牧民族は皆音楽を好むと聞いていたが、夕暮れの芳しい草原で牛の背中に跨がってのどかに吹く笛の音すら聞いたことはなく、天幕内の壁に楽器を掛けているのを見たこともない。ただ、二ヶ月余りの旅路の中で一度だけ幕内に粗末な楽器があるのを見て、天幕の主に頼んで演奏して歌ってもらったことがあった。その楽器は胡弓の類で、先端に馬首の彫刻が施してあった。まさにこの地にふさわしい楽器ではないか。

<家族>

蒙古では、年長者と年少者の間には守るべき順序があるとして、年長者を敬う習慣があるが、これは良いならわしだというべきであろう。それゆえ、子供に対する親の態度もそう厳しくはなく、子供は親に従順に仕えて親の言うことに逆らうことなどほとんどなく、互いに大声で叱り罵ることを聞いたことがない。夫婦の関係は、支那人に比べると婦人の地位が高い。例えば、夜婦人はベッドで寝るが、夫はベッドの傍の破れた毛布の上で寝るようなことが多い。同じ天幕で生まれ育って父子兄弟夫婦が雑居した状態なので、慣れすぎてしまったのだろうか、男女間の嫉妬の情などがほとんどないようである。それゆえ、兄弟2~3人の妻が同一人物であるような家族を見たこともあるという。これはさすがに野蛮な風習である。このように男女が一つの天幕に雑居してテント内のこと全てが丸見えであるため、小さい子供や少年などが淫らなことを知ることは早く、彼らの口にする言葉に耳を覆いたくなることがたくさんあった。

<社交>

周辺の村々は互いに遠く離れており、一つの村に7~8張りある天幕の住民はほとんど生まれてから死ぬまで一緒に暮らし、苦楽を共にする様子はあたかも一家族のようである。さらに、村の家畜を放牧するときも家々で代わる代わる見張りをするなど、家畜は共有財産のようなものなので、彼らの交際は自然と親密なものになる。彼らは遊牧して肉を食う以外に人としての楽しみを知らず、それゆえに世の中の煩わしさを知らず、物事の道理を知らないまま無学にして知識欲もなく、広漠たる平原の破れたテントの中で暮らしつつ、嬉々としてこの世を楽しく過ごし、人生の悩みを知らないようである。場所によって風俗が異なり、習慣も同じではない。村と村は遠く隔たっているため、村々で風習が異なり、親切な所もあれば不親切な所もあって一様ではないそうである。

<宗教>

ラマは仏教の一派であり、チベットから蒙古に入ってきてからすでに久しい。今や宗教に限らず、教育や医療の面まで権限がラマ僧の手に握られ、その権勢は非常に盛んである。蒙古人は無知で文字が読めず、読み書きができるのはラマ僧だけなので、書物を読もうとする者は皆ラマ僧の教えを請う。広大な蒙古平原において薬を求める所とてないが、ラマ僧はチベットの薬に詳しいので、病人は皆ラマ僧に薬草を分けてもらってこれを飲む。その薬草はチベットから入ってきたものであり、まずまずの効能がある。庫倫(クーロン)は蒙古で一番の大都会であり、ロシア商人やその家族が100人ほど住んでいるが、ヨーロッパ人の医者は一人もいない。それゆえ、ロシア人も病気になればラマ僧に治療を依頼する。ラマ僧の中で一人二人は医学に通じた者がいる。草の根や木の皮で病気をよく治すという。それゆえラマ僧の影響力は蒙古全土に及び、神や仏のようである。しかし、権勢のあるところには弊害も必ず潜んでおり、それも一つや二つではないという。

蒙古の風俗については記録すべきことが多く、中佐の騎行の様子を伝えるにあたっては順を追って全てのことを報告するつもりである。読者はまず騎行の概略を知り、その後蒙古の紀行を読むならば、おおよそのところは理解されるであろう。ただ、冠婚葬祭については、旅行中に見かけることは一度も無かった。書物に書いてあることを見たり住民の話を聞いたりしたことはあるのだが、実際に中佐がその目で見たことではなく、間違っていては困るので語ることはなかった。

■病者乞薬

10月7日、サク村を発って東南に向かって山を上ると、山上から遠くに大きな湖が見えた。即ちこれがドルガノル(ダーガン湖)である。ノルは蒙古語で湖のことらしい。更に一つの高山の下を進む。山上には雪があり、道端は新鮮な草が豊富で、水辺には低木さえ生えている。10露里あまり進んでジルガナレツという所に着いた。馬を休めて少し休憩する。蒙古人が群がり集まって来たので、いろいろ話を聞こうとしたが言葉が通じない。蒙古人ガイドの一人は支那語ができると言っていたが、実は「イエス、ノー」程度のことしか分からないので、あまり多くを話すことができなかった。ある一人の蒙古人がテントに入ってきて中佐にお辞儀をした。24~5才ぐらいで、病気にでもかかっているのだろうか、顔色は真っ青である。案内人に何かを言って、案内人が中佐に通訳しようとするが、言葉が通じない。その病人は堪えがたかったのであろう、顔をしかめて陰部を指すが、蒙古の案内人はダメだダメだと言っている。さては淋病を患っているのだろうか。広原平野の中では薬を手に入れることができず、ここへ来て薬を求めようとしているのだと分かったけれども、一粒の砂糖を取りだして、湯で飲むとよいと教えて与えると、彼はすごく喜んで立ち去った。そうこうしているうちに、東に向かって山を下り、数里ほど馬を走らせた。2時間ほどで天幕のある村に着くと聞いていたが、太陽はまさに沈もうとしているのに、まだ村の位置が定かには分からない。小さな峰を越えて小川にたどりついてみると、川の傍には火をたいたあとがいくつもあった。案内人は驚いて「昨日はここに天幕があったのだが、おそらく今日他所に移り去ったのだろう」と言って、茫然としている。仕方がないので再び川に沿って進み、日がとっぷりと暮れたころにハルガンナに着いた。この日の行程は51露里である。ここはまさしく今日移動してきた村であった。これまで村に着いたときは、馬に草を与える時には、天幕近くの草はみんな家畜に食い荒らされているため、テントから2~3露里も離れた遠くの所に新鮮な草を求めなくてはならなかった。村から村への案内人は気心が知れないので馬を任せるわけにはいかず、いつも中佐自ら馬を牽いて見張っていたが、今日は天幕を移動し終えたばかりなので、テントのすぐ傍に草があった。遠く離れた所まで馬を牽いて行く苦労もなく、少し時間もできたのでテントに入って休憩し、ノートを取り出して満州を踏破するのに必要な距離や日数を調べ、線を引いたり記録したりしていると、蒙古人が集まって来て中佐の様子を怪訝(けげん)そうに見ていた。この日の案内人は11~2才の少年だったが、平地を行くように山を上り下りするほど騎馬が上手であった。

■蒙古隊商

翌10月8日、早朝に天幕を出発して東に向かう。地形はようやく低くなり、道のない砂地に馬の足がとられて難儀する。30露里ほど進んでドルガノルに着いた。この村は、直に湖の南岸に接している。湖は前日遠くに望んだものであり、漠北蒙古の一大湖水である。カラウス湖は海抜3640尺(約1100m)でドルガ湖は3170尺(約960m)なので、カラウス湖の水はこの湖に注ぐ。その形はよく似ており、東西は狭くて南北に長く、南岸から望むと湖水は天とつながり、渺々(びょうびょう=果てしなく広いさま)として限りなく広がっている。この日は風があって大きな波が岸に打ち寄せ、波のたちさわぐさまは海のようである。湖の周辺は砂や小石の浜が続き、樹木は全くなく、良い草も乏しいので村落は非常に少ない。カラウス湖に比べるとすごくもの寂しい。湖の北方およそ100露里の所にもう一つの湖がある。キルギス湖と言う。カラウス湖とドルガ湖の水もこの湖に流れ込んでいるとのことである。この三つの湖は、ここから西のアルタイ国境の山々や、ここから東のウリヤスタイ北部の諸山を源流とするたくさんの川が合流する所であり、漠北蒙古で最大の湖水地方である。キルギス湖の水は注ぐ所がなく、ひたすら流れを集める湖となっている。湖の南岸にある村落は気候がやや暖かく、正午に寒暖計を見たところ、列氏13度(約16℃)に上り、地面に生えた草の間には蚊もいた。再び馬に乗って、湖の東に連なっている山々に入って行く。山は全て流砂で出来ており、一滴の水もなく一本の樹もない。風が吹けば飛砂が空に満ち、地面を覆い尽くして前に進むことができないという。この日は幸いにして風はなかったけれども、険しい嶺を上り下りするたびに馬蹄が砂に深く沈み、疾駆することができない。ちょうどその時、いくつかの駱駝の群れを率いた隊商に出会った。

駱駝30~40頭が一群を作り、一つの群れには10人ほどが馬に乗ったり駱駝に乗ったりしている。これはいわゆる蒙古の隊商であり、西から東から縦横に行き来し、蒙古内地に行商しているのである。天幕内の家具や食器は全て隊商の交易によってもたらされるのである。さらに30露里進んで、午後6時15分にパガノルに至った。ここも新鮮な草が少なく、馬に食わせることができなかった。馬は非常に疲れていた。翌9日、砂山を上下すること三度に及び、砂の上にようやく草があるところに着いたが、残念なことに水は無かった。山を下りて水を得ることができたので、しばらく休憩してから出発した。再び砂や小石の中を進み、午後7時にボグ村に着いた。ここまでの行程は六十五露里であった。天幕の傍には水場があった。しかし惜しいことに草は無かった。

駱駝30~40頭が一群を作り、一つの群れには10人ほどが馬に乗ったり駱駝に乗ったりしている。これはいわゆる蒙古の隊商であり、西から東から縦横に行き来し、蒙古内地に行商しているのである。天幕内の家具や食器は全て隊商の交易によってもたらされるのである。さらに30露里進んで、午後6時15分にパガノルに至った。ここも新鮮な草が少なく、馬に食わせることができなかった。馬は非常に疲れていた。翌9日、砂山を上下すること三度に及び、砂の上にようやく草があるところに着いたが、残念なことに水は無かった。山を下りて水を得ることができたので、しばらく休憩してから出発した。再び砂や小石の中を進み、午後7時にボグ村に着いた。ここまでの行程は六十五露里であった。天幕の傍には水場があった。しかし惜しいことに草は無かった。■砂石難渋

翌日(10月9日)、川の左岸を数里進んだところで流れを渡らないわけにいかなくなった。この川はウリヤスタイ北方の山々を水源とし、幾多の流れを集めてドルガ湖と共にキルギス湖に注ぎ込んでおり、まことに漠北の一大大河となっている。川底は細かな砂であり、流れはいくつもにも分かれている。最も深い所は騎馬で渡河することができないほど深い。対岸に2~3の天幕がある。一人の蒙古人が駱駝を連れて立っていたので、中佐が案内人に指示して渡れる場所を聞かせたところ、彼は駱駝に乗って左岸に渡り、中佐たちを案内して浅瀬を渡らせたのであった。ロシアの銀貨5コペイカを与えて分かれた。右岸の丘陵はこれもまた細かな砂でできており、時折小さな樹木が地面にへばりついているのを見るだけである。そのような砂漠を進んで、砂山の麓にある一村落に着いてしばらく休憩する。ここもまた新鮮な草が少なく、馬に十分与えることができなかった。さらに数里進んでようやく馬に与えるだけの草地に着き、休息した。ところで、ブリエスナヤで買った馬は、普段食欲旺盛なのに今日は草を食べようとせず、首を伸ばし後足を上げてしきりに腹を打っていた。最後にはとうとう腹痛に堪えかねたのであろうか、突然地面に突っ伏してしまった。そこで鞭打って立たせ、載せていた烏麦はもう一頭のアルタイに移した。この馬は腹が痛いにもかかわらず、群れを離れ難かったのであろうか、放っておいても付き従ってきた。広い砂丘を越えて44露里進み、午後6時にパガジュスに着いた。病気の馬はようやく天幕の近くまで達して再び地面に倒れ伏し、その様子はとても哀れに思えたので、破れた毛布を借りて被せてやったが、腹痛の苦しさに堪えがたいのであろう、はねのけて被ろうとしない。中佐は薬を与えたくても薬が無いので、コレラの蔓延した地方を通るときに買い求めたアヘンの小壜を取りだして数滴を小さな匙に移して飲ませたのだが、馬は苦しさを我慢できず、死を望む者のように地面に横倒しになったままであった。こうなったのは、新鮮な草に乏しい砂漠を数日間も歩いたことや、ブリエスナヤという平地に産まれて山や坂に慣れていなかったことなどのためで、このように疲労困憊したのである。中佐がいつも通り天幕から離れた草地まで馬を引いていこうとするのを見て、病気の馬は起き上がろうとするのだが再び倒れてしまうのである。とても可哀想であった。この夜、雷のような大きな音をたてて大風が吹き荒れた。あの病気の馬はきっと今夜は起き上がれないだろうと思って、涙をこらえながら首を撫でて言葉をかけてから眠りについたのだが、夜中に馬の嘶く声が聞こえたので起きて外に出てみると、病気が治ったのであろうかあの馬が天幕の傍で立っているではないか。案内人を起こして新鮮な草を与えさせたところ、馬は喜んで食べたのである。例のアヘン剤がよく効いたのであろうか。次の日(10月10日)もまだ風があり、飛ぶ砂のために空は薄暗く、寒さはさらに厳しくなり、空気が乾燥しているために唇は裂け、呼吸は次第に激しくなる。小山を越えること三度、一面砂だけの世界が延々と続き、新鮮な草はどこにも無い。山上から遠くウリヤスタイのある東方を望めば、山々は全て雪化粧をしていた。この日は病馬のためにゆっくりと進み、午後5時にイヘジュス村に着いてここに泊まることにした。この日の行程は21露里であった。村に草はあったけれども水は無く、とうとう馬に水を飲ませることはできなかった。

翌日(10月11日)、再び砂漠を数里進み、やっと一本の井戸を見つけてしばらく休憩した。再び砂丘を上り下りして数露里進み、ようやく食べるに適した良い草を見つけたので、馬を休めてたっぷりと食わせ、故国への土産にと思って草を数本摘んだ。小川に沿って谷を下る。前方の山を望むと、前日見て雪だと思っていたものが、実は雪ではなく、白い砂が積もった山頂なのであった。午後5時に一つの村落を見つけた。ボルホという村である。この日の行程は45露里だった。村には天幕の付近に草は無く、草を食わせるには数露里離れた所まで馬を引いて行かねばならなかった。

翌日(10月11日)、再び砂漠を数里進み、やっと一本の井戸を見つけてしばらく休憩した。再び砂丘を上り下りして数露里進み、ようやく食べるに適した良い草を見つけたので、馬を休めてたっぷりと食わせ、故国への土産にと思って草を数本摘んだ。小川に沿って谷を下る。前方の山を望むと、前日見て雪だと思っていたものが、実は雪ではなく、白い砂が積もった山頂なのであった。午後5時に一つの村落を見つけた。ボルホという村である。この日の行程は45露里だった。村には天幕の付近に草は無く、草を食わせるには数露里離れた所まで馬を引いて行かねばならなかった。

■定辺城着

翌10月13日8時半出発。道は常に川の右岸で、川岸には樹木が生えて新鮮な草が豊富にあるので、天幕がところどころ点在している。そんな村の一つで休憩し、再び両岸の山が左右から迫り、小石が積もり重なっている所を進んで行く。渓流が終わりそうな所まで来ると、遥かかなたに人々が暮らしている町が見えた。これはウリヤスタイの城外にできた市場である。山上は風が激しく砂と雪を巻き上げ、辺り一面真っ白である。一昨日中佐がこの辺りの山々を見て雪や砂に覆われているように思ったのは、実はこのような光景なのであった。今度は、ウストカメノゴロスクで買った馬が疲れてしまって動かなくなった。道案内人がこの馬を引いてようやく町に入ったのは午後6時であった。この日の行程は50露里だった。ホブドを出発するとき、ロシア商人のアサノフ氏がウリヤスタイのロシア商人ワセネフ氏に添書をしてくれていたので、まずワセネフ氏を訪れた。ロシア商人は毎年4月か5月にこの地に来て10月1日にはヒスク(ビイスク Бийск)に帰る習慣としており、中佐が到着したのはロシア暦10月1日だったが、ワセネフ氏は荷造りのためにまだ出発出来ずにいたので、中佐は氏の家に泊まることができた。その家は枯れ草をたくさん蓄え、この地は烏麦を作っていたので、馬はここ数日間の疲れと飢えとを癒やすことができた。しかし、あのウストカメノゴロスクの病馬はついに起き上がれそうに見えなかった。

■将軍在駐

ウリヤスタイは海抜5400尺(約1600m)で、ホブドの東方129露里(日本の114里)にあり、道路は四方八方に通じて西はホブドに直通し、西北はトムスク州のビイスクに達し、北はタンヌ・ウリャンハイ蒙古(モンゴル高原北部周辺)を経てシベリアに出ることができる。この道は数経路あり、その一つはコソクル湖岸に出てイルクーツクに至る道である。この湖は海抜5500尺(約1700m)で、南北の長さは120露里あり、漠北で最大の湖である。また、東はクーロン(ウランバートル)に直通し、南はウルムチ、安西、甘粛などに行くことが出来る。西南はイリー(*中国新疆ウイグル自治区北西部およびカザフスタン共和国南東部の地方)やタルバガタイに行くことができる。東南に行けば、河北省の帳家口に達することができる。

帳家口への道をアルタイ軍台という。清朝初期にジュンガル討伐のための軍馬や食料を運ぶために作られた道であり、今もなお各駅毎に若干の馬を準備している。この道とハルハの北道以外は沿道に村落少なく、旅行者は食料や天幕を駱駝に載せて持参しなければならない。北部シベリアの道は冬の間氷や雪に閉ざされて通ることが出来ないと言われている。ここウリヤスタイは山間にあって険要ではないけれども、道路は四方八方に発達して交通の要衝となっているため、清朝がこの地に城を築き、定辺左副将軍とその軍をここに駐留させて守らせている。町の東に川があり、橋を渡って2露里ほど行くと木造の柵で囲った定辺城がある。規模は非常に小さく、ただ囲いがあるだけで、防御には適さない。定辺左副将軍はハルハ蒙古4大部の兵馬を統率し、ジャサクトハン部とサインノイン部の二地域の政務を兼任する。トシェートハン部とチェチェンハン部の二地域はクーロンの弁事大臣が政務を行っている。将軍の配下には160人の蒙古兵がおり、その内96人は常にこの地にいて、その他は毎年または毎期に交代する。この他に、北京政府に直属する宣化府と山西大同府の二鎮台から派遣された240人の緑営換防兵(清朝正規兵)がいて、5年ごとに交代している。以前、イリーや新疆で騒乱があったとき、吉林、黒竜江、チチハルの兵600人余りを急遽この地に派遣して防衛にあたらせた。その後、何年もしないうち(光緒九年=1883年)に中央の都合によって撤兵させた。当時、道沿いの軍営はラクダと馬10頭ずつを常備し、600人の兵を20人ずつの部隊に分け、三日ごとにようやく一部隊を送ることができた。いかに交通の不便な地であるかお分かりいただけるだろう。この地はサインノイン部に属する。この部は22の旗(集落集団)から成り、26人のサロン(佐領:中国,清朝の八旗制の基礎単位の組織およびその長の名称)がいて、オイラト蒙古の2集団もこの部に属する。2旗(集落集団)に2人のサロンと2300人の士卒がいる。けれども中佐が見た限り、村々には仏事の道具はあっても武器はなかった。念仏を唱えることはあっても、武術の訓練をしている気配は無かった。ここに記載した兵力は旧制度の折のものであり、名は残ってはいるものの実体は無くなり、城内の緑営換防兵(清朝の正規軍)もまたホブドの駐留兵と大して違わず、四方八方に通じている要衝であるが、ほとんど無防備といってよい。

帳家口への道をアルタイ軍台という。清朝初期にジュンガル討伐のための軍馬や食料を運ぶために作られた道であり、今もなお各駅毎に若干の馬を準備している。この道とハルハの北道以外は沿道に村落少なく、旅行者は食料や天幕を駱駝に載せて持参しなければならない。北部シベリアの道は冬の間氷や雪に閉ざされて通ることが出来ないと言われている。ここウリヤスタイは山間にあって険要ではないけれども、道路は四方八方に発達して交通の要衝となっているため、清朝がこの地に城を築き、定辺左副将軍とその軍をここに駐留させて守らせている。町の東に川があり、橋を渡って2露里ほど行くと木造の柵で囲った定辺城がある。規模は非常に小さく、ただ囲いがあるだけで、防御には適さない。定辺左副将軍はハルハ蒙古4大部の兵馬を統率し、ジャサクトハン部とサインノイン部の二地域の政務を兼任する。トシェートハン部とチェチェンハン部の二地域はクーロンの弁事大臣が政務を行っている。将軍の配下には160人の蒙古兵がおり、その内96人は常にこの地にいて、その他は毎年または毎期に交代する。この他に、北京政府に直属する宣化府と山西大同府の二鎮台から派遣された240人の緑営換防兵(清朝正規兵)がいて、5年ごとに交代している。以前、イリーや新疆で騒乱があったとき、吉林、黒竜江、チチハルの兵600人余りを急遽この地に派遣して防衛にあたらせた。その後、何年もしないうち(光緒九年=1883年)に中央の都合によって撤兵させた。当時、道沿いの軍営はラクダと馬10頭ずつを常備し、600人の兵を20人ずつの部隊に分け、三日ごとにようやく一部隊を送ることができた。いかに交通の不便な地であるかお分かりいただけるだろう。この地はサインノイン部に属する。この部は22の旗(集落集団)から成り、26人のサロン(佐領:中国,清朝の八旗制の基礎単位の組織およびその長の名称)がいて、オイラト蒙古の2集団もこの部に属する。2旗(集落集団)に2人のサロンと2300人の士卒がいる。けれども中佐が見た限り、村々には仏事の道具はあっても武器はなかった。念仏を唱えることはあっても、武術の訓練をしている気配は無かった。ここに記載した兵力は旧制度の折のものであり、名は残ってはいるものの実体は無くなり、城内の緑営換防兵(清朝の正規軍)もまたホブドの駐留兵と大して違わず、四方八方に通じている要衝であるが、ほとんど無防備といってよい。■気候温和

気候は寒暖の差がそう激しくなく、冬季一番寒いときで列氏零下25度(約-30℃)、夏季の夜間には時々毛の外套を着るほど涼しいことがあるらしい。山間や峡谷には新鮮な草が豊富にあり、樹木もある。家々は木を組んで壁を作っている。支那人はウリヤスタイの川岸を耕して大麦・小麦や烏麦を栽培している。ただし野菜は作っていないらしい。

■商売不適

城の西に人家が密集した所が市場である。その中を400mばかりの狭い道路が一本だけある。道端の店はみんな雑貨を陳列している。全て支那人で、多くは山東省から来た者である。蒙古人は市外のテント生活をしており、定住を好まない。家々は皆支那風で、その間に露天商の店もある。ロシア商人はヒスクの出身者で、4~5人が出資し合って商売している。その内2人は妻女を連れてきており、中佐は久しぶりに欧州女性の歓待を受けて旅愁を慰めたのであった。ロシア人の店で扱っている品物は布が最も多く、その他に煙草、鉄鍋、木椀など蒙古人の日用雑貨である。中佐は市場を散策し、支那人の店に入ってしばしば彼らと話をしたが、支那人は一様に「蒙古人はお金を持っていないから商売は上がったり」だと言う。まさしく彼らの言うとおり、蒙古人は年々益々貧しくなり、日毎に活気がなくなってきているらしい。ロシア商人が交易してヒスクに送る品は全て毛皮であり、この地で非常に安く買い求めてヒスクで高く売る。さらに欧州の市場に入るととてつもない高額な値段に跳ね上がる。この地での交易は夏場だけであり、冬になると蒙古人はやってこなくなる。そういうわけで、ロシア商人は5月に来て10月に帰ってしまうのである。ここからスオックを経てヒスクに至る約1300露里の間、沿道に村落はほとんど無く、旅人はラクダに天幕を積んで行かなければならない。ラクダは一日に25露里しか進まないので、その旅には40日以上かかるという。

■踏破準備

調査旅行が円滑に行えるよう、ホブドから支那語に通じた蒙古人の通訳を連れてきたのだが、彼はほとんど支那語が分からず、その上に伴の者の助けを借りて村に入っても、その土地の人間を嫌って避ける傾向があった。つまり、その土地の本当の姿を知ることが出来ない。かえって調査旅行の目的にはそぐわないので、中佐は自ら蒙古語を習って住民たちの間に一人で入り、親しく見聞して蒙古人の実状を探ろうと思い、かの蒙古人の通訳をホブドに帰すことにした。ウリヤスタイからクーロン(ウランバートル)に向かう道はアルタイ軍台の領域ではなく、地図にも載っていない道である。新鮮な草の有無はもちろん分からないので、烏麦を準備する必要がある。これまでの経験をもとに目的地までの距離や日数を計算すると、少なくとも11プード(約180㎏)の烏麦を持っていかなくてはならない。11プードを積むには荷馬2~3頭が必要となる。ところが、ウストカメノゴロスクの馬は非常に疲れているため、新たに二頭の馬を買わなければならない。そこで、ロシア商人のワセネフ氏に相談したところ、氏は「私は丈夫な馬を一頭持っているので病気の馬と交換しよう」と言った。中佐はあえて清銀7両を病気の馬につけて氏の健馬を手に入れた。この馬は蒙古産の5才馬で、ヒンアン号やアルタイ号に比べると体格が小さい。これで一馬が手に入ったが、更に一頭必要である。ワセネフ氏は、「ここから東はほとんど道が判別できないほど非常に悪い。一人で新しい2頭を含む5頭の馬を扱うのは非常に困難である。私は、定辺左副将軍に面会して村ごとに男子一人と馬一頭を出させるようにすることをお勧めする。馬を買う必要はありません」と言うので、将軍のもとを訪れた。立ち話の結果、話はまとまらず、その後も二日かけて数度面会し、かろうじて承諾を得た。中佐はウリヤスタイに2日間留まり、烏麦11プードに清銀11両(約26ルーブル)を支払った。銀が乏しくなってきたので、ワセネフ氏に依頼してロシア貨幣100ルーブルを清銀に交換してもらった。ここには支那人の鍛冶職人がおり、支那風の蹄鉄に詳しかったので、彼の助けを借りてアルタイ号とヒンアン号の蹄鉄を交換した。これで旅支度はようやく調った。

■人心荒廃

10月16日になった。一人の蒙古人が定辺左副将軍の書状を携えてやってきた。その書状は蒙古文字で書かれており、トシェートハンが出したもので、各村に命じて道案内の男一人と馬一頭を出させるものである。この日、午後2時に出発した。ワセネフ氏は、パンや砂糖菓子を贈ってくれた上に、自ら馬で城外数露里の所まで見送ってくれた。川を渡って渓谷に入り、最も狭い所から右折して草木のある山を上った。ちょうど日が沈もうとしていた。案内人の乗馬が疲れて動かなくなったので鞭打たせたが、明らかに進むことが出来そうにない。中佐が先に山を上って振り返ると、案内人が見えない。しばらく待っていると、荷馬に乗って追いついてきた。馬は山腹で倒れてしまったと言う。ウリヤスタイ近郊は草が非常に少ない。蒙古人は貧しく、烏麦を買うことができないので、彼らの馬は痩せて骨が透けて見えるものがほとんどであるが、果たして旅の途中で倒れるものさえある。日は既に沈み、星空の下、雪を踏みしめ岩山の間を進んで、デルゲル村という山腹の一村に到着した。天幕は小さく不潔であった。まだ蒙古語に慣れない中佐は、この夜初めてガイドもなく通訳もいないまま単身天幕に入り、たどたどしい言葉で宿泊させてくれるよう頼んだ。しかし、このような野蛮人の常として、中佐がただ一人で援助者のいないのを見て、群れ集まってはばかることなく嘲笑し、無礼千万のふるまいをするのである。ウリヤスタイに到達するまでとは待遇は一変して、別の世界に足を踏み入れたようであった。これまでは蒙古人通訳が助けてくれたが、今日からはまさに蒙古人本来の姿を知ることができると思い、罵詈雑言にも耐えたのである。天幕内に一人のロシア商人がいた。15才の頃からこの辺りに住んで商売をし、今ではここに支店を出しているのだが、野蛮な習慣になじんでしまったのか、この男さえもが礼儀をわきまえていないのである。この夜はようやく馬糞を燃やしている土間を借り、外套を着たまま鞍を枕にして一晩を明かしたのであった。眠りに就くまえに銀塊を村人に与え、片言で夜間4匹の馬を見張るよう頼んだところ、その意味を理解したのであろう、嘲り笑うようにうなずいて去って行った。翌17日午前8時過ぎに出発、山を越えて左折し、渓流に沿って上る。進むほどに山は高くなり、山には樹木が生え、潺潺(せんせん)と水が流れて放牧に適した草がある。この山間には渓谷が縦横に走り、清国やロシアとの国境がどの辺りなのか判然としない。案内人に先導されて25露里進み、ハルシュロートという村に着いた。泊まった天幕には兄弟3人が同居していた。長男と次男は剃髪し、三男は髪を伸ばしていた。長男には妻がいる。この夜、長男は馬の番のために外に出ていたが、次男は兄の妻と一緒に寝て、はばかることなく遊び戯れている。憎むべき野蛮な風習である。最初、中佐が天幕に入ると数人の村人が集まり来て、嗅煙草交換の挨拶もせずに中佐を指さしながら笑い、「オロス(国)」と言った。一人が中佐に近づいてきて、「お前は何汗か」と尋ねた。中佐が「日本汗」だと答えると、彼らは互いに顔を見合わせながら首をかしげ、「分からん」と言う。彼らの頭の中には支那とロシアがあるだけでその他の世界を知らず、何の疑問も持たないのである。彼らは支那の皇帝を満州汗と言い、ロシア皇帝をオロス汗と言い、その地位や勢力を蒙古の諸汗と同じ程度にしか認識していない。ちなみに、蒙古人は支那人のことを「ヘタッテ」と言い、ロシア人は支那人のことを「キタイ」と言う。「キタイ」はおそらく蒙古語の訛であろうか。さて、天幕の主は、中佐がウリヤスタイで買った馬を見て言った。「この馬は弱い。清銀2両で丈夫な馬と交換するが、どうか」と。翌朝、天秤を取りだして銀塊を量ったところ、天幕の主は中佐のバッグに入っている銀を目にしたとたん、前日の約束を破って「5両でなければだめだ」と言う。中佐は怒ってついに交換しなかった。

■僧侶傲慢

この夜、中佐はひっそりと幕内の隅にいた。一人のラマ僧がやってきて天幕に泊まることになった。天幕の主があわてて出迎え、ラマ僧を上座の赤い座布団の上に案内し、茶や肉でもてなした。ラマ僧は傲然とした態度で出されたものを飲み食いし、翌朝村の馬を出させて一銭の謝金も出さずに去った。ラマ教はこのように勢いがあるのである。

■鉄中錚々

翌10月18日、午前9時に出発。三つの山を越えた。その中で最も高い山は海抜9000尺(約2700m)以上あった。所々に雪があり、冷気が衣服を通して伝わってくる。正午、列氏7度(約9℃)に下がった。山を20露里下ったところにナリーという村があった。海抜7500尺(約2200m)である。ちょうど午後2時で、日はまだ高かったけれど次の村は遠かったので、この村に泊まることにした。天幕の主は剃髪した老人で、蒙古文字で読み書きできた。その子は髪を伸ばしており、まだ歳が若い。昨夜ハルシュロート村でちらっと見た男である。先に村に帰って中佐の到着をずっと待っていたのだが、中佐が着くとすぐに中佐を台幕(客人用の天幕)に案内した。台幕は各村に一つあり、特にラマ僧や役人のために設けたものである。いつもはその中に人はおらず、したがって幕内は清潔で静かである。男は中佐のために羊をさばいてもてなした。中佐がロシア人でないことを知って、「ロシアと満州は良い所かそれとも良くないか」と聞いてきた。中佐が「今日の所は良い」と答えると、「明日はどうか」と聞いてくるので、「分からない」と答えたところ、老人はにやりと笑って親指を挙げて言った。「あなたのおっしゃる通りだ。すばらしい」。おそらく、中佐が今日は良いが明日は分からないと言うのを聞いて、中佐の正直な心を知って喜んだのであろう。中佐が蒙古に入ってから、この夜のような温かい待遇はなかった、この親子のような人は鉄中錚々(凡人の中で少しすぐれている者)なのであろう。

■途上倒馬

次の日(10月19日)午前9時に出発して渓流に沿って進み、すぐに一つの険しく高い峰を越え、山麓にあるプールという村に着いた。山腹に天幕がある。その中の村長の幕を訪れ、すぐに村長の息子に道案内をさせるために馬の準備を依頼した。この時すでに午後3時であった。中佐が「次の村まではどれぐらいあるのか」と問うと、「遠いです。しかし山はありません」と言う。山さえなければ今から一鞭当てれば行けないこともなかろうと、馬を励まして山を下ると、すぐに大きな渓谷に行き当たり、左折して渓流に沿って上って行くことおよそ24露里で渓流を渡った。馬は疲れ、息をはずませて水を飲もうとする。これを鞭打ってようやく向こう岸に上がったが、数歩も進まないうちにブリエスナヤの馬が鼻と口から粘液を噴き出して息も出来ないほど疲れ果て、急に地面に倒れ伏した。中佐が驚いて馬を下り、鞭打って疲れた馬を立ち上がらせ、その馬が背負っていた烏麦を下ろすと、馬はよろよろと歩いて再び倒れ、死んだように手脚が硬直してしまった。この馬はやや年老いていたので、中佐がいつも「爺さん」と呼んで馬もその意味を解していたのだったが、今その馬がとうとう起き上がれなくなったのを見て中佐は驚き悲しみ、駆け寄って馬の首をさすり「爺さん、爺さん」と呼びかけたところ、馬は中佐の声が聞こえたのだろうか、ほとんど死んだようになっていた馬が急にたてがみを振って目を見張りながら、遂に死んだのであった。ちょうど午後6時半、日は既に沈み、周囲は暗闇であった。中佐は言うまでもなく全身に熱い血潮がみなぎる武人である。最も馬を愛し、辺鄙な田舎に深く入って生死を託すほど馬を信頼している。その馬が病気になったり疲れたりしてしばしば別れることになり、今この老馬も中佐を荒野に残して死んでしまった。砂漠の上には悲しみをたたえた薄暗い煙が漂い、冷たい北風がいっそう悲しみを誘う。どうして感傷を抑えることができようか。非情な運命を嘆き悲しみ、悄然として立ちすくんでいたが、遂に涙をのんでその場を離れた。日は没して空は暗く、次第に寒さが増してきた。この日の午前9時は零下9度、正午は7度、日没後は零下7~8度にもなっただろうか。渓流は氷結して美しい鏡のようになり、地面はつるつる滑って騎行には不便であった。星を見ながら氷の上を数里進み、午後10時半にハブタカウラーという村に着き、天幕に泊まった。天幕の主は中佐が馬を失ったことを聞いて、その不幸を喜んで馬を売って儲けようとした。中佐が「この辺では良い馬の値段はいかほどか」と問うと、主は「20両」だと答えた。中佐が「貴様は私を騙すつもりか、このことを定辺左副将軍に文書で報告するぞ」と大声で一喝すると、彼は慌てふためき、謝りながら「10両でよろしいです」と言った。中佐は、明朝馬の群れを見てその中から一頭を買おう」と言った。翌朝一頭の馬を選んで、主に向かって「この馬は8両でどうか」と言うと、主はすんなり承諾した。すぐに袋から銀塊を取りだして量った。主はその銀の多さをを見て「9両出せ」と言ったので、中佐が怒って支払おうと出していた銀を袋に戻そうとした。主は「8両でいいです」と言い、一頭の馬を手に入れることが出来た。

■穴鼠多数

10月20日午前10時に出発。昨夜は天幕に入ったのが遅く、人馬ともに疲れていて、遠くのよい草地まで馬を連れて行けなかった。今朝は早起きして馬を引いて草を食べさせ、大変時間を費やしたので、日が高く昇ってから出発したのである。この日、村から出させた人夫は女性で、馬に乗って犬を引き連れていた。渓谷に沿って上り、山を越えて平野に出た。山は海抜8500尺(約2600m)、野には草が少なく砂が多い。砂漠には所々に小さな穴がある。これは穴ネズミの巣である。穴ネズミの大きさは普通のネズミと変わりなく、穴を掘ることが非常に巧く、穴の中には楼閣のような階層がある。巣穴の中に土の柱で壁を作り、ネズミたちが群れごとに分かれて住んでいる。その構造の精密さは人工的な構造物をも超えている。穴の直径は2寸(約6㎝)ほどで、ここから出入りしている。各穴は互いに数メートルずつ離れ、穴ネズミたちが楽しそうに行き来している。行き来する道は足跡ではっきりと分かり、縦横に走っている足跡はまるで轍のようである。人馬がたまたまこのような所に出くわして穴を踏み潰してしまうと、ネズミは穴に戻れなくなって地上をうろうろと彷徨うことになる。それでも彼らの足は速くて捕まえることは難しい。中佐は旅の途中でしばしば穴ネズミを見かけたが、その姿はアメリカのプレーリードッグに似ているそうである。

蒙古の犬はこの穴ネズミを上手に捕まえて好んで食べる。この日も途中でしばしば穴ネズミを見かけ、ガイドの女性が連れている犬が穴ネズミを追いかけて捕まえる姿はまことに壮観であった。犬がネズミを捕らえるときは、穴に戻れなくなったネズミを追いかけたり、岩や草の間に隠れてネズミがまさに穴に入ろうとするときを待って跳びかかったりして、その牙でネズミを捕らえて食うのである。山を下ると最近めったに見ないほど野草がさかんに茂った所に出た。午後4時にハボル村に着いた。ハブタカウラーから25露里である。天幕は東岸の山腹にあった。天幕の主は中佐を客人用の天幕に案内して羊肉を煮て歓待し、この辺りでは大変貴重な小麦粉を少しだけ取りだし、彼の子どもたちを使って小麦粉を練った小さな団子を作らせた。その団子を肉汁の中に入れて中佐に勧めるのだが、汚れきった手で麦粉を揉んで練るので、白い粉はねずみ色に変わって、せっかくの御馳走も気分が悪くなるだけである。主の子供3~4人が付き添って給仕もし、(暖房用の)乾燥馬糞を燃やしてくれたりしたので、中佐はロシア商人が贈ってくれた菓子パンを取りだして分け与えて自分も食べていると、早くも村中の者が聞きつけて老いも若きもやってきて、「俺にもくれ、俺にも」と懸命に欲しがるのでみんな分け与え、パンの半分ほどは一晩でなくなってしまった。夜が更けて、5~6騎が棒を振り回しながら天幕の外を駆け回った。ただならぬ気配に中佐が「何事か」と問うと、隣村の犬が乱入して、放牧されている羊をかみ殺したり子どもを傷つけたりしたので、撲殺しようと捜しているのだと答えた。この辺りではこのようなことは珍しくないらしい。蒙古の犬は人を襲い、家畜を殺すほど凶暴で危険なのである。

蒙古の犬はこの穴ネズミを上手に捕まえて好んで食べる。この日も途中でしばしば穴ネズミを見かけ、ガイドの女性が連れている犬が穴ネズミを追いかけて捕まえる姿はまことに壮観であった。犬がネズミを捕らえるときは、穴に戻れなくなったネズミを追いかけたり、岩や草の間に隠れてネズミがまさに穴に入ろうとするときを待って跳びかかったりして、その牙でネズミを捕らえて食うのである。山を下ると最近めったに見ないほど野草がさかんに茂った所に出た。午後4時にハボル村に着いた。ハブタカウラーから25露里である。天幕は東岸の山腹にあった。天幕の主は中佐を客人用の天幕に案内して羊肉を煮て歓待し、この辺りでは大変貴重な小麦粉を少しだけ取りだし、彼の子どもたちを使って小麦粉を練った小さな団子を作らせた。その団子を肉汁の中に入れて中佐に勧めるのだが、汚れきった手で麦粉を揉んで練るので、白い粉はねずみ色に変わって、せっかくの御馳走も気分が悪くなるだけである。主の子供3~4人が付き添って給仕もし、(暖房用の)乾燥馬糞を燃やしてくれたりしたので、中佐はロシア商人が贈ってくれた菓子パンを取りだして分け与えて自分も食べていると、早くも村中の者が聞きつけて老いも若きもやってきて、「俺にもくれ、俺にも」と懸命に欲しがるのでみんな分け与え、パンの半分ほどは一晩でなくなってしまった。夜が更けて、5~6騎が棒を振り回しながら天幕の外を駆け回った。ただならぬ気配に中佐が「何事か」と問うと、隣村の犬が乱入して、放牧されている羊をかみ殺したり子どもを傷つけたりしたので、撲殺しようと捜しているのだと答えた。この辺りではこのようなことは珍しくないらしい。蒙古の犬は人を襲い、家畜を殺すほど凶暴で危険なのである。

■渓流氷結

翌10月21日は午前8時に出発し、山を越えたところで渓流に行き当たった。昨夜の村は水が少なく、馬に十分飲ませることができなかったので、水をやろうと思って流れに近づくと、硬い氷に覆われて流水を見ることができない。そこで、鉄の鞭でもって氷をたたいて割り、開いた穴の周辺に砂をまいて馬が滑らないようにして、一頭ずつ飲ませた。馬はよほどのどが渇いていたのだろう、氷上を走るようにして穴に近づくと足で器用に氷を割り、気持ちよさそうに水を飲むなど、氷上で転倒するようなおそれは全くなかった。東に向かって進み、遂にアルブンブット山を越えた。山は海抜8500尺(約2600m)であるが、周囲の土地がすでに高いため、高い山でも丘のようにしか見えない。ここは新鮮な草が豊富にあり、牧畜も盛んである。渓流はすべて氷結して、鏡のように滑らかな氷の上で馬が足を滑らしそうになる。30露里進んでザック村に泊まった。ここは海抜7300尺(約2200m)である。次の日(10月22日)、渓流に沿って左折し、四つの峰を越えた。最も高い山が海抜8200尺(約2500m)のウデン山である。蒙古人の愚かなことはいまさら言うまでもないが、甚だしいのは烏麦を馬に載せる方法さえ知らないことである。荷物が馬の腹にずり落ちようとしているのをくくり直すなどして途中で時間を費やすことがしばしばであるが、この日もこのためになかなか前に進むことが出来ず、30露里進んだところで午後6時となり、イラツーという村に泊まった。ここは海抜7000尺(約2100m)である。

■二大水域

10月23日午前9時に出発、左折して山を越え、川を渡ってバイダリック河系に至る。左岸に数本の松の木を見た。単調な景色を見飽きていただけに、漠北の老木はとても新鮮に映った。数里進んで川を渡り、左折して高い山を越えた。海抜8500尺(約2600m)であった。山の下はそのまま大高原になっている。この山脈は漠北蒙古の二大水域を分けるものである。二大水域とは大湖水域とバイカル水域である。ここはウランダハから東の最高所であり、ここを下ってシベリア国境やバイカル湖に向かうにしたがって地形はだんだんと低くなる。通り過ぎてきたアルタイ山の東はすべて山また山の地であり、その高さはおおよそ8~9000尺(2400m~2700m)、村のある所もゆうに6~7000尺を下らない。こういうわけで、雨や雪は極めて少なく、空気が乾燥している。北に高山があり、南は沙漠に面している地形のため、気候はアルタイ山の西側に比べて意外に温暖である。10月の末になってもなお列氏零下10度(約-12℃)以下に下がることはないが、この一帯の分水嶺を越えると地形や気候は一変して、地には新鮮な草が生え、空気は次第に冷たくなる。この日の正午には列氏8度となった。日没後、ウランチロー村に泊まった。イラツーから30露里である。

■胃腸疼痛

この夜、仕事でウリヤスタイに来ていたチェチェン汗部の一役人と同じ天幕で泊まった。役人は礼儀をわきまえない傲慢な男であった。そんなおりに、クーロンに向かうラマ僧の一行もやってきた。村人は彼らを客人用の天幕に案内し、深夜に羊を捌いて料理し、大勢の人間がやかましく音を立てるために、安眠することができなかった。次の日もまた、役人やラマ僧をもてなし、見送るために村中の人が走り回っていたため、中佐が泊まっていることを忘れてしまったかのようで、茶を出すことも馬を世話することもしない。中佐が何か用を頼むと、村人は慣れない蒙古語を馬鹿にしたように嘲り笑うのであった。中佐がやっと一人の男と一頭の馬を借りることができ、天幕を出て出発しようとしていた。主は初めて気がついて、銀が欲しかったのであろうか、無理矢理中佐を幕内に案内して冷めた茶を勧めた。中佐が「飲み残しの茶をだれが飲むものか」と叱ると、主はしばらくためらった後にさらに牛乳餅を中佐に出した。中佐は再び目をかっと見開き、「そこまでして食べ残しの物を私に食べさせたいのか」と怒った。主は恐れおののいてどうしたらよいのか分からずにいた。中佐は勢いよく立ち上がると天幕を出て馬に乗り、走り去った。そのまま東北に向かって進み、すぐに二つの山を越えた。一つはハンガイ山、もう一つはハミル山、高さはおよそ8700尺(約2600m)である。山頂には2~3間の高さに石が積み上げられ、棒の先に黄や紅色の布をはさんだものがいくつも捨てられており、たてがみの毛がその傍に散乱している。ちょうどウリヤスタイから帰る途中のチェチェン汗の一蒙古人役人が鞭を挙げながらこの場に来て、山頂に着くとすぐに馬を駐めてたてがみの毛数本を切り取り、積み石に向かって何やら大声で叫ぶと、たてがみの毛を空中に投げ上げて去ろうとした。中佐が馬を駐めて立ち止まっているのを見て、鞍によりかかったままふり返り、「お前はここが何か知らないのか」と言った。おそらく彼の仕草からすると道中の安全を祈るためのものなのであろう。山頂を越えると大高原が広がっていた。地はすでに8000尺(2400m)の高さである。数里進んで急坂を300尺余り下ると一本の渓流があった。小川は東北に流れ、新鮮な草が豊富に生えて牧畜に適した土地であるので、流れの傍にはいくつかの天幕の群れが散在している。中佐はこの朝茶をも飲まず肉をも食わず、山坂を駆け回って腹が減り、のども渇いていたが、持っていたパンはすでになくなり、袋の中にはわずかに一塊の砂糖を残すだけである。そこで砂糖を取りだしてこれを舐めながら進み、少しだけ飢えをしのいだ。そして数里進んだ頃、胃腸を傷めたのだろうか頭痛が激しくなった。午後、一村を見つけ、馬を下りて天幕を訪れ、茶と牛乳餅とを頼んで出してもらって食べ、謝礼として銀片を与えた。その時、村中の男はみんな牧場に行っており、幕内には女性だけが残っていた。外国人が村に来たと聞いてたくさんの村人が見に来たが、中佐が牛乳餅と銀片とを交換したのを見て、人々はみんな自分の天幕に戻って牛乳餅を椀に盛って持ってきた。銀片を手に入れようと思ったのである。そこで、みんなに少しずつ銀片を与えて餅を手に入れ、天幕を出て馬上で人夫にも分け与えて食べたのだが、頭痛はまだ治まらず、食べた牛乳餅を全て嘔吐してしまい、めまいと耳鳴りのためにもう少しで倒れそうになった。午後4時にカロート村に着いた。ここまでの行程は35露里であった。天幕に入って倒れ伏し、ハンカチを冷水に浸して頭を冷やしたのだが、なおも鋭く痛む。こんな時に泊まった天幕の老婦人は、蒙古人には珍しく、中佐を親切にいたわり、麦粉などを入れた羊肉のスープを勧めてくれたのはありがたいことであった。

■喇嘛僧侶

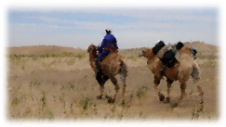

10月25日午前10時に出発し、すぐに一つの渓流を渡った。川には岩石多く、水はまだすべては氷結していない。氷はある所では厚く別の所では薄い。硬い氷だと思って馬を進めると、薄い氷が割れて馬は蹄を岩に当て、もう少しでつまづきそうになる。もし一歩誤れば人馬諸共に水中に転落して怪我するのは間違いなく、危険極まりない。流れを渡って丘を一つ越えた。丘の上はそのまま平坦な高原になり、その南と北には山脈が連なっている。南方の山々には草木がうっそうと茂っているが木の主なものは落葉松であり、分水嶺から南では見ることのないものであった。新鮮な草が多く放牧に適しており、天幕があちこちに点在して牛や羊がその間の草原に見え隠れする。この日、道中でラマ僧の一行に出遭った。

ラマ僧は客人用に用意された馬に跨がり、二人の蒙古人を従えている。一頭の馬の鞍には着物を入れたカバンをくくりつけ、案内人がその馬を引いている。蒙古人は牧畜を生活の糧としているにもかかわらず、馬を大切にする方法を知っていない。山でも坂でもただ鞭打ってひたすら走らせ、村ごとに馬を交換しつつ100露里ほども進むのが普通である。馬は村と村の間を一時も休まずにこのように走り続けるが、それほど疲れないという。これが蒙古馬の頑丈さが世界的に有名な理由であろう。午後4時にズンモト村に着き、ここで泊まった。この日の行程は27露里だった。村の海抜は7000尺(約2100m)である。

ラマ僧は客人用に用意された馬に跨がり、二人の蒙古人を従えている。一頭の馬の鞍には着物を入れたカバンをくくりつけ、案内人がその馬を引いている。蒙古人は牧畜を生活の糧としているにもかかわらず、馬を大切にする方法を知っていない。山でも坂でもただ鞭打ってひたすら走らせ、村ごとに馬を交換しつつ100露里ほども進むのが普通である。馬は村と村の間を一時も休まずにこのように走り続けるが、それほど疲れないという。これが蒙古馬の頑丈さが世界的に有名な理由であろう。午後4時にズンモト村に着き、ここで泊まった。この日の行程は27露里だった。村の海抜は7000尺(約2100m)である。■傍若無人

この夜泊まった天幕はとても不潔で汚らしい身なりの男女が天幕内に集まり、中佐を囲んで馬鹿にしたように嘲り笑い、中佐の着ているものを手にとって名前を問い値段を聞くなどして、まるで目の見えない者どもが器の価値を定めているかのように、よこせと言ったり牛羊と交換しようと言ったりして、いちいち答えるのが煩わしいほどであった。天幕の主は剃髪してラマ教に帰依した者であるが、念仏読経して平安を祈るようなところは全くなく、残忍で慈しみの心などどこにもなく、その子がけなげにも温かい茶や新鮮な肉の料理を中佐に勧めようとしたのを「よそ者にはかまうな」と押しとどめ、中佐が茶を飲み肉を食うのを見て目をつりあげて炉端に唾を吐くなど、家畜が餌を食べるのを待っているかのような態度である。中佐が眠ろうとすると、主はその足を中佐の頭上に投げ出し、中佐の枕元で何度も平然と放屁するのであった。これにはさすがに中佐も怒りがこみ上げてきたが、こういう経験もまた蒙古の風俗を知るために必要だと思い直し、夜明けまで辛抱したのであった。この夜暴風になって風がビュービューと音を立てて吹き、寒さが一層加わってきた。夜が明けて天幕を出ると3寸ほど雪が積もり、山も野も一面の銀世界となっていた。ウリヤスタイを出発してから10日、空は晴れ渡り、初めての積雪に出遭ったのである。

■神秘的馬

以前、中佐が村に着くたびに、まず馬を天幕の近くに繋いで3時間ほど休息させていた。それから鞍を下ろして馬を遠くの草原に連れて行き、馬に足止めのロープをつけて一晩中放牧するのが常だったが、人馬ともに蒙古の旅に慣れてからは放牧中の馬の中に中佐の馬も放して、放牧の見守りをしている蒙古人にあとを任せるようにした。放牧されている馬は少なくとも100頭ほどで一群となっている。中佐の馬はこの群馬の中に入ってもヒンアン号はアルタイ号と一緒になって互いに離れることなく、蒙古で買った二頭の駄馬も同じく互いに離れることがなかった。それぞれ似たもの同士で集まっているのだろう。早朝、蒙古人が放牧していた家畜を集めて点検するときには、中佐の4頭の馬も集まって来て、中佐の天幕を探してその外に立ち、中佐が与える二つかみほどの烏麦を待ちながら嘶いて主に知らせる。中佐はまず起きて馬がまだ来ていない時は遠くの馬群に向かって「リージー(栗毛)、来い来い」と大声で呼ぶと、いつもその声を聞きつけて走ってくるのだった。リージーとはつまりヒンアン号である。馬は不思議な力を持っている。

■銀塊平安

10月26日午前10時に出発。この頃はようやく北国特有の短い昼と長い夜の季節となり、日の出は8時日没は4時半である。この日の朝、寒暖計を見ると列氏零下5度に下がっていた。北西の風が強く、冷気が骨に凍みる。雪を踏んで山を上る。高さは7800尺、渓谷の上の険しい坂を蛇行するとき、雪はうっすらと積もっているだけだが、その下の氷はつるつるでしばしば足を滑らしそうになる。山を越えて渓谷を通り過ぎると、地形はやや開けて山腹には樹木が多くなり、谷間には柳の木を見るようになった。さらに進んで一本の川に行き当たった。東流してゴルコン川に合流するタミル川である。勢いのある流れはまだ凍っておらず、日暮れにウラルザという村に入った。前は川に面し背後には山が迫っている。天幕は柳の老木の下にあった。夕日が川面に映えて景色はとても美しい。やっと天幕に入って泊まった。この日の行程は約30露里であった。ここは天幕の近くに新鮮な草が多く、遠くまで馬を放牧に行く必要がない。天幕の夫妻は歳がまだ若く、羊をさばいて新鮮な肉でもてなしてくれた。婦人が中佐に向かって珊瑚を持っているかと聞くので、「赤い珊瑚に似た宝石ならある」と答えると、見せて欲しいと言う。「明日見せよう、その内の一つをあげよう」と言うと、今まで以上に懇ろにもてなしてくれた。この夜、一人のラマ僧が中佐の着いたことを聞いてやって来て挨拶して言う。「愚僧私があなたのためになることを祈りたいと思う。そこで少しばかり銀塊を与えてほしい。」中佐は笑って尋ねた。「あなたが私のために御利益を祈ったならこの旅は果たして平安であることができるか。」僧は「もちろんその通りですと」答え、銀塊を強く求めて立ち去ろうとしない。とうとう銀塊を与えると、僧は合掌念仏して寺に帰ってからも丁寧に祈りましょうと言って去って行った。

■淫売寺院

10月27日午前10時に出発、今日の人夫は二人の少年である。結局、途中で荷造りのし直しなどの役に立ちそうもなかったので、若者を一人出してくれと頼むと、次の村までの距離が遠すぎるので引き受ける者がいないとのことで、村長自身が行ってくれることになった。タミル川を渡り柳の林を過ぎたころ、北方遥かに街並みが見えた。家は皆木造で中央に高い建物がある。

村長に聞くと、高閣はラマ寺院であり、近くの家々は僧侶や徒弟の住居が7~8割で、商人の家は1~2割に過ぎないという。数里進んだころ、後ろから鞭を振りかざしながら追いかけてくる者があった。近づいてから見ると昨夜幕内で出会った少年であった。少年が寺院を指して中佐に向かって、あの寺院で遊びなさいと勧める。中佐が見学する暇がないと言うと、少年は「あそこはただ読経念仏のためだけの場ではなく、本当に娯楽のための場所なんだ」と言う。娯楽とはどんなことかと中佐が尋ねると、少年は「本当に分からないのか」と言って、言うもはばかられる仕草を真似て、「このことだよ」と言う。ますます分からないと言うと、馬を牽いていた少年が傍から「大の大人になってまだ人道を知らないのか」と、嘲り笑うのであった。ああ、ラマ教の勢いが盛んになるとともに弊害が数多く現れて、神聖な寺院は娼婦の侍る料理茶屋となり、読経の場は淫売の地となってしまった。醜いことこの上もないことである。蒙古人たちは老いも若きも男も女も一つの天幕に同居しているため、猥褻なことも見聞きして性に目覚めることが早く、あの少年のような者もそのようなことを口にして恥じることがないという。ラマ寺院の僧坊は、蒙古が交通不便な内陸部であるにもかかわらず、柱には朱や金を塗り、全て瓦で葺いた木造の建物であり、きらびやかな外観と壮大な規模で土地の人々の信奉を得ている。清朝は蒙古の侵入を心配し、蒙古人をラマ教の罠に陥れ、彼らの魂を抜き取り意気をくじいている。そのために辺境の心配がやや少なくなり、そして防備のための囲いはたいしたことがない。シベリア国境は備えもなく寂しい限りである。あの荘厳華麗なラマ寺院は、その地を疲弊させ衰弱させる記念碑として見るべきであろう。そうこうしているうちに東に進み、渓流に沿って山を下る。山には落葉松が多く、水辺には良い草がたくさんあり、やがて天幕が見えてきた。この朝は寒暖計で零下5度だったが、正午には空が晴れて少し暖かく、7度になった。途中クーロンに向かうラクダの隊商と出会う。荷物は全て毛皮である。45露里進み、日が沈もうとする頃にゴルコン川を渡り、午後5時にモホル村に着いた。

村長に聞くと、高閣はラマ寺院であり、近くの家々は僧侶や徒弟の住居が7~8割で、商人の家は1~2割に過ぎないという。数里進んだころ、後ろから鞭を振りかざしながら追いかけてくる者があった。近づいてから見ると昨夜幕内で出会った少年であった。少年が寺院を指して中佐に向かって、あの寺院で遊びなさいと勧める。中佐が見学する暇がないと言うと、少年は「あそこはただ読経念仏のためだけの場ではなく、本当に娯楽のための場所なんだ」と言う。娯楽とはどんなことかと中佐が尋ねると、少年は「本当に分からないのか」と言って、言うもはばかられる仕草を真似て、「このことだよ」と言う。ますます分からないと言うと、馬を牽いていた少年が傍から「大の大人になってまだ人道を知らないのか」と、嘲り笑うのであった。ああ、ラマ教の勢いが盛んになるとともに弊害が数多く現れて、神聖な寺院は娼婦の侍る料理茶屋となり、読経の場は淫売の地となってしまった。醜いことこの上もないことである。蒙古人たちは老いも若きも男も女も一つの天幕に同居しているため、猥褻なことも見聞きして性に目覚めることが早く、あの少年のような者もそのようなことを口にして恥じることがないという。ラマ寺院の僧坊は、蒙古が交通不便な内陸部であるにもかかわらず、柱には朱や金を塗り、全て瓦で葺いた木造の建物であり、きらびやかな外観と壮大な規模で土地の人々の信奉を得ている。清朝は蒙古の侵入を心配し、蒙古人をラマ教の罠に陥れ、彼らの魂を抜き取り意気をくじいている。そのために辺境の心配がやや少なくなり、そして防備のための囲いはたいしたことがない。シベリア国境は備えもなく寂しい限りである。あの荘厳華麗なラマ寺院は、その地を疲弊させ衰弱させる記念碑として見るべきであろう。そうこうしているうちに東に進み、渓流に沿って山を下る。山には落葉松が多く、水辺には良い草がたくさんあり、やがて天幕が見えてきた。この朝は寒暖計で零下5度だったが、正午には空が晴れて少し暖かく、7度になった。途中クーロンに向かうラクダの隊商と出会う。荷物は全て毛皮である。45露里進み、日が沈もうとする頃にゴルコン川を渡り、午後5時にモホル村に着いた。■珍味松実

ゴルコン川は漠北のバイカル湖水系に属し、セレンガ川に合流する六大河の一つであり、川の西はサインノイン部に属し、東はトシェートハン部に属する。モホルは川の東最大の村で、海抜5200尺(約1500m)だった。村人は穏やかで、泊まった先の天幕の夫婦は肉のスープに小麦粉を入れてもてなしてくれ、茶を入れて松の実を勧めてくれた。小麦粉は漠北では大変な御馳走であり、松の実は蒙古でただ一つの木の実であるという。翌日は28日である。起きて寒暖計を見ると、室内は零下5度、天幕の外は零下10度で、その差は5度しかない。深夜に火が消え、風が天幕の隙間から入るために温度が同じようになったのである。ちょうど出発しようとしていたとき、婦人は昨夜中佐が松の実を喜んで食べていたことを思い出したのであろうか、途中で食べるためにと、椀に一杯の松の実を贈ってくれたので、中佐はお返しにハッカの小壜を贈った。蒙古旅行中にこのように珍しい贈り物をもらったのはこのときだけである。

■食傷一喝

東に向かって渓谷をおよそ15露里進むと左方向にラマ寺院が見えた。左右には山脈が連なり、野には草が多く地面は柔らかで騎行にとても適しており、天幕が見え隠れしている。景色もよく、天気が素晴らしいので極めて壮快な気分で馬を駐めてしばらく休憩し、再び一つの山を上る。高さは6500尺(約2000m)である。山を下って左に進む。途中に大きなラマ廟がある。周りを僧坊が取り囲んでいる。全て木造である。いちばん高い所には洞窟を掘って一堂を建てている。いわゆる奥の院というものであろうか、その荘厳さは必見である。一条の川に出て氷の上を渡り、丘を上るとまたラマ廟があった。直接崖に臨んでいる。崖を下りていくつかの流れを渡り、堅い土の上を数里進んでサレー村に着いた。泊まった天幕は不潔で、ラクダの毛布は土間を全て覆ってはいない。外套を着たまま幕内の隅で横になり、明るくなるのを待っていた。間もなく夜が更けて犬が盛んに吠えていると思うと、馬が近づいてきた。主が起きて幕外に出ると三人の蒙古人が入ってきて茶を出すように命じ、主と何かを言い合っている。一人が中佐を指さして、彼はロシア人だろうと散々に罵り、無礼なことに中佐の膝の上に腰を下ろすなどの狼藉を働いた。中佐はたまりかねて「無礼者!」と一喝し、足を挙げて男を蹴飛ばして憤然として鉄鞭を持ったまま目をつり上げて男を睨みつけたところ、男はたじろいで中佐を見ることなく立ち去った。蒙古人の性質は、他者が弱ければ暴力的な言動をとるが、相手が憤然として勇気をもって立ち向かえば恐れをなして何もしないという。全てを詳しく記せないが、蒙古跋渉中にこのようなことは数え上げればきりがないほどあったという。

■蛙群批評

10月29日、山道に入った。降り積もった雪を踏み分けると、草がいっぱい茂っている。昨夜の村は良い草がなかったので、しばらく馬を駐めて草を食わせ、再び流れを渡って山を越えて進む。谷間には雪が多く、見渡す限り真っ白である。しかし、深さは一尺(30㎝)もない。この日は空が曇り、風が激しく吹き、正午には列氏3度(約4℃)まで下った。荷の積み方が悪くて途中で4回も積み直し、大変時間を食ったため、35露里を6時間かけて騎行し、午後4時ツォヒオット村に入った。ここは海抜5000尺(1500m)である。夜、一人のラマ僧がウリヤスタイから来て天幕に同宿したが、主と一緒に、中佐が胸につけていた勲章を見てとても不思議そうにじっと見つめ、それは何か何の役に立つのかなどと聞いてきた。中佐が、これはこのような物で、これはドイツ国の勲章、これはベルギー国の勲章などと一つ一つ指さして教えたが、彼らは“井の中の蛙”であって天の広いことを知らない。満州とロシアの他にいろんな国があることを知らないので、手をたたいて大笑いし、日本国やドイツ国のことを言うたびに大笑いする声と手をたたく音が入り交じり、腹をかかえて笑う姿ははじめて荒唐無稽な話を聞いた者のようである。次の日、午前10時に出発して東北東に進み、三つの山を越えた。山野は雪で覆われ、見渡す限り真っ白である。土地は新鮮な草に恵まれ、天幕の群れがあちこちに点在している。道の右側の山には樹木も生えている。30露里進んでパインウラー村に着いた。パインウラーはまだ険しい山の中である。日はまだ高かったが、次の村までの道や距離をまだ把握していないので、この村に泊まることにした。天幕はすごく不潔で、主である老婦人は中佐が来たのをあまり喜んでいない様子である。火も燃やさず茶も出さず、炉端に毛布がないので、ラクダの毛布を出してほしいと頼んでようやく坐ることが出来た。そうこうしているうちに、一人の老人が幕内に入ってきて老婦人と何やら話し込んでから出て行ったのだが、彼が天幕を出たとたんに気を失って倒れ込んだ。ところが、村人は周りで見ているだけで助けようともしない。中佐が走り出て老人を助け起こし、口に雪を含ませるなどいろいろやってみたところ、ようやく息を吹き返したのだが、老人はひと言の礼も言わずに立ち去ってしまった。村人は思わず声に出して「ああ、三音君よ」と、まるで三音が善人であるかのように言った。村人は取り囲んで見るだけで人として行うべきことを知らず、老人は感謝の気持ちもない恩知らずであり、人民の粗雑さをよく表している。しばらくして天幕の主が帰ってきたのを見ると、二日前にサレー村で夜中に中佐の膝に腰を下ろした狼藉者ではないか。彼は二日前の中佐の勇気に驚き恐れていたのだろう、先日の夜とは打って変わって妻に命じて茶と新鮮な肉をもって中佐をうやうやしくもてなしたのであった。彼はまた中佐の勲章を指さして不思議そうに問うので、中佐は一つ一つ詳しく答え、地図を描いて国々を示して教えてやったところ、彼は自分たちの国の外にたくさんの国があることを聞いてとても驚いていた。そして村人が天幕にやってくるたびに、おまえはこの世にいくつの国があるか知っているかなどと得意げに語り、地図を描いて知っていることを誇らしげに話すのであった。

■牝鶏司晨

10月31日午前9時、東南に向かって進み、左折して谷に沿って東に数里馬を走らせる。便秘のために腹痛だけでなく頭痛まで始まり、とても不快だったので、日はまだ高かったがここに泊まることにした。日本では都会に限らず片田舎でも町らしいところには薬屋があり、下剤を飲めば治るはずの病気でも、蒙古の山中では医者もおらず薬もなく、ラマ僧の持っている草の根や木の皮を手に入れようとするだけでもここから70里余りを行く必要がある。それならば、気分がどれほど悪くてもただ運命に従うほかない。中佐はここまで牛乳を飲むと下痢する癖があったので、せめてこの経験から自ら治そうと思って牛乳を求めようとしたのだが、主は惜しんで一椀の牛乳だけしかくれず、大変な不快さは治まらなかった。この夜、大風が吹いた。

*牝鶏司晨(ひんけいししん)=朝を告げて鳴く牡鶏を押しのけて牝の鶏が鳴いたら家を滅ぼしてしまうという意■祝天長節

翌11月3日は我が国の天長節(天皇誕生日)である。早起きして天幕を出て、遠く東の空に向かって謹んで天皇陛下の弥栄をお祝い申し上げた。異境の地を旅する私(中佐)がこのような喜ばしい日にめぐり会うことができて、心はわくわくとして落ち着かず、一日中宮城に向かっているかのような夢見心地で馬を走らせるのであった。

■風雪満天

昨夜の暴風はまだ止まず、大雪が降り、風は山や谷にぶつかって雷のような音を響かせ、砂埃は雪と混じって空を真っ暗にし、道はおろか周囲一帯何も見えない状態である。このようなすさまじい天気であるので、人夫に出ようというような者はなかったが、ようやく人に勧められて駄馬を牽きながらやってきたのは二人の婦人であった。一人は38才、もう一人は19才で、丈夫な馬にまたがって風雪の中を行く。さすが蒙古の女性らしく、気性がしっかりしている。気温は零下3度、寒さが骨身にしみる。数露里進んで一条の流れに出た。川幅は約20間、川面はすでに凍結しているが、激しい風が雪を吹き飛ばして表面は鏡のように滑らかである。馬は恐れて進まない。川幅の最も狭い所を選んで馬に鞭を当てたが、全く動こうとしない。馬を下りて牽いて渡ろうとした。靴の裏に釘があり、氷が滑らかで滑って転びそうになるので、靴を脱いで氷を踏む。馬はなお一層驚いて後ずさりし、中佐は馬を引いて一進一退、急に暴風が吹いてきて氷上に吹き倒される。このようなことをしばらく繰り返していたが、そのとき19才の娘がようやく馬を引いて向こう岸に渡ったので、他の馬もこれに従って氷の上を渡ることができた。進むに従って雪は益々深くなった。一つの村を見つけて小休止し、再び風雪をものともせず山を上る。その時、山の下の方から雪を蹴散らして駆けてくる者がいた。振り向いて見ると、それは先日ウランチローで出遭ったチェチェン汗の傲慢無礼な蒙古役人であり、彼はすでにウリヤスタイに着いて二日間で用事を終えて帰る途中なのであった。この12日の間で2日間の逗留を除くと往来の道のりは9日間でウランチローからウリヤスタイまで245露里、ウリヤスタイからここまで672露里、往路復路の合計は917露里であって、一日平均102露里である。台馬(公用の馬)を使って旅をする役人は実に驚くべき速さで移動する。彼らは、普通の人間が辛抱できないようなどんな不自由な場所でも安らかで落ち着いた様子でおり、履き物を履くように馬に乗り、平野を走るように険しい山道を上る。そうして、彼らの馬の強健さは天下に並ぶものがない。彼らの祖先が大胆で知略に富んだ気骨で、周辺の国々を震撼させたのはいかにももっともなことである。ところが、今ではその気骨胆略の精神はすでに亡び、外見がわずかに残っているだけである。その中身を祖先の気骨胆略で満たして外見に見合うようにし、新式の鉄砲を備えて近代的な訓練を施せば、どうして昔日のように周辺諸国に対して強い影響力を発揮できないことがあろうか。そんなことを思うと(清国の属国となり果てた現在の蒙古を思って)涙を禁ずることができなかった。風雪の中で鞭を当てると馬は走り出して、あっという間に山を駆け下って谷間に至った。その時、日は既に沈み、寒さは益々厳しくなってきた。雪の中をさらに10数里夜行し、午後7時15分にウジンサバン村に着いた。ウランフショウ村から50露里、海抜4500尺である。分水嶺から南は進むにつれて次第に低地となる。この夜、中佐よりも先に駆け抜けていった蒙古の役人が告げて中佐の宿泊を妨害したのであろうか、良い天幕を借ることができず、きわめて不潔な小さい天幕に泊まることになった。幕中には60歳ほどの老女と30ぐらいの男の二人が住んでいた。男は剃髪して足が不自由である。羊肉が欲しいと言うと、箱の中から一片の肉を取りだして茹でて出してくれた。見ると、肉には大きな背骨がついており、羊のようではなく馬か駱駝の肉と思えたが、知らない方が良いだろうと思って問わなかった。足の不自由な男は蒙古人には珍しく文字を知っており書物を読むので、乾燥馬糞を燃やした灯りの下で蒙古語についていろいろ尋ね、旅に必要ないくつかの言葉を習うことが出来た。

■夫婦喧嘩

11月4日午前9時半出発。東北東に向かって一つ丘を越え、一条の川に出遭った。四方の山々は高くて山上が平らである。30露里進んで午後2時にオルコトカ村に着く。海抜4100尺(約1200m)で気温は零下5度であった。便秘のために気分が悪かったので、まず牛乳と一握りの粟を求めた。主は多くはくれなかった。主は台吉(タイジー;蒙古貴族)であった。彼の妻は老猿のようにあばただらけの醜い女で、一見しただけで荒い気性がわかる。仏壇に向かって蒙古文字で書かれたお経を唱え、ラマ僧を招いてチベット文字のお経を唱えていた。蒙古の女性でありながらこのように経文が読めるものはほとんどいないという。その時、一匹の犬が幕の隙間から入りこんで幕内をかぎ回っていた。妻は怒って立ち上がると、焼け火箸を取って犬を叩こうとした。その犬は主である台吉のかわいがっていたものである。主は怒って木切れを取るやいなや妻を叩いた。妻は憤然として立ち向かい、二個の木椀をとったかと思うと台吉の顔めがけて投げつけ、ついには互いに殴り合って犬のことよりも犬も食わぬという夫婦げんかを始めたのである。中佐は天幕の隅で見ていて、腹具合が悪いことも忘れて腹を抱えて笑ってしまった。蒙古では口先の喧嘩はしょっちゅうあるが、お互いに力に訴えるのを見たことがない。勇気の衰えと無関係ではないだろう。そのような勇気を見たのはこの夫婦げんかだけだという。これもお笑いぐさだろう。夫婦はどちらもすごくけちでいやしく、銀片をゆすり取ろうとし、村人が集まって来ると一緒になって中佐を愚弄嘲笑するのであった。

■月食天災

夜中に眠りが覚めると、村中の人が集まって騒然としていた。

そのうちの一人が天幕に入ってきて台吉夫妻を起こし、何やら話をして慌ただしく立ち去った。夫妻はその話を聞いて急に起き上がり、着物を着るや慌ただしく数珠を取って仏壇に灯りを点してしばらく読経した後、天幕の外に出て、再び入ってくるとまた読経を始め、しばらくたってから再び就寝した。あとで聞いたところ、この夜月食があり、月が欠けるのは天の災いが降りかかってくる兆候と信じて恐れおののいて神仏に祈ったとのことである。漠北には暦がなく、草の生え具合や気温の変化を見て季節を知るしかないので、このような蒙古の習慣も何ら不思議ではないのである。

そのうちの一人が天幕に入ってきて台吉夫妻を起こし、何やら話をして慌ただしく立ち去った。夫妻はその話を聞いて急に起き上がり、着物を着るや慌ただしく数珠を取って仏壇に灯りを点してしばらく読経した後、天幕の外に出て、再び入ってくるとまた読経を始め、しばらくたってから再び就寝した。あとで聞いたところ、この夜月食があり、月が欠けるのは天の災いが降りかかってくる兆候と信じて恐れおののいて神仏に祈ったとのことである。漠北には暦がなく、草の生え具合や気温の変化を見て季節を知るしかないので、このような蒙古の習慣も何ら不思議ではないのである。■剣姿肝冷

11月5日、東北東に向かって35露里進み、シレート村に泊まる。海抜4400尺(約1300m)で、この日は零下7度であった。翌6日、馬首を一転させて東南に向かい、3つの山を越え、道の左遥かに川を望んだ。トラ川である。トラ川はクーロン城外を流れている。朝から風雪が激しく、正午には零下4度まで下がり、寒さが骨身にしみる。便秘のために馬を走らせることができず、谷間で雪を避けてしばしば下馬して排泄を試みてわずかに通じがあったが、そのために肛門を傷つけて出血した。30露里進んでツアガンデルシュ村に宿泊した。海抜3500尺(約1100m)である。翌7日、空は曇って寒く、気温が零下10度にまで下がった。午前9時45分出発、南南東に向かって進み、三つの山を越えてオツカ村に着いた。海抜4000尺(約1200m)である。この日正午は零下5度、腹の具合が悪いので早く宿を決めたいのだが、天幕内の不潔さはとても描写することすらできないほど酷いありさまである。主は剃髪してラマ教に帰依した者である。一人の幼子がおり、病身と思われる。主は病気の子どものために念仏読経をするときに子どもの顔に唾を付け、その毒を祈っていた。たいへん不潔な祈祷の仕方である。病気の子どもはしばしば下痢をするので、天幕の外の犬を呼んでことごとく食べさせ、そのあとを掃除もしないので言いようもなく汚い。中佐が牛乳を求めると、これまたけちってたくさんはくれず、古い牛肉を羊肉だと偽って勧めるのであった。村人がたくさん集まって来て、中佐が単身でかつ体調がおもわしくないのに乗じ、中佐を指さして「こいつは蒙古語がわからない」と愚弄しあざ笑うのであった。中佐は蹶然と立ち、大声で「私の耳は確かに蒙古語が分からない。しかし私の目は蒙古語がよく分かる。お前達がもし良くないことをするならば、私は決して黙ってはいないぞ」と言った。村人は皆恐れ立ちすくんで、穏やかな口調で中佐に向かってその腰の包丁を見せてくれと、軍刀に触ったので、すぐに奪い返して「これは肉を切るものではない。悪人の頭を切り落とすものである」と言いつつスラリと引き抜いて、チラチラと明滅しながら燃える乾燥馬糞の炉端に集まっていた村人の前に出して見せた。三尺の日本刀は水神の龍が流星に乗って現れたかと見えるように稲妻が光り、大きな火炎の下に不動明王が立たれたかのように一振りするときらりと輝き、魑魅魍魎も逃げ出すと思われた。幕内の村人は肝を冷やして恐れおののいて黙り込み、しばらくためらった後去って行った。痛快痛快。

■疾駆不能

11月8日早朝、さあ出発というのにまだ馬がそろっていない。馬番に牽いてくるよう言ったが、素直に従おうとしない。これまで中佐が怒りを示したときは、彼らは正面切って抵抗せず、隠れた所でいろいろな嫌がらせをして中佐を困らせるのが常であったが、今日は昨夜の仕返しであろうか、何度も天幕の主に要求してやっと馬を牽いて来たが、馬はいつもと違って大変疲れていた。たくさん草を与えなかったのだろう。午前9時北北東に向かって数里進み、トラ川を渡って右岸に出ると、左方遥かな山麓に大きなラマ教寺院を発見した。その下を過ぎて行く。腹の不快さは益々甚だしく、馬が進む毎に震動を感じて痛みを覚えるので、ゆっくりと歩ませ、しばしば下馬して排便を試みるのだが通じがない。この日の人夫は意地が悪く、馬に鞭打って駆けさせる。中佐が徐行せよと命ずるも従わない。昨夜の肉で腹を痛めたため早く走らせることができないからと人夫を止めると、彼は中佐の口まねをしていよいよ早く走らせるのだった。午後2時、25露里進んでボルホンダ村に着いた。海抜3500尺(約1100m)である。あの人夫はたいへん憎らしいと思ったが、いつも通り酒手の銀塊を与えると、剃髪した村の主は人夫を欺してハンカチほどの大きさの絹布と銀塊とを交換した。絹片は蒙古地方の通貨の代わりをするもので、汚れ破れても絹である以上はその価値を失わず、一枚の値段はおよそロシアの1コペイカほどであるという。中佐は天幕に入ってすぐに炉端に横臥し、まず牛乳を求めて飲んだ。主は中佐が病気であることを知って、薬をお飲みになるかと訊いた。彼らの薬はもともと草の根や木の皮なので、効果はなくても害もないだろうと、これをもらって牛乳と一緒に飲んだ。薬はやはり木皮の粉末であった。妻は笑いをこらえず、夫は仏壇に向かって念仏を唱えている。おそらく親切を装って銀塊を欲しがる行為なのであろう。しかし、彼の薬はたいした効き目はないけれども、少しばかり腹の具合はよくなったようだ。

■客人天幕

11月9日午前10時、トラ川の左岸に沿って北北東に向かって進む。谷間は草が多く土が柔らかいので騎行には適しているが、震動が腹部に響いて駆け足で進むことができない。

片手を鞍の上に置いて尻を押さえながら徐行して午後3時にタリアツッタ村に着いた。行程は30露里、海抜は3600尺(約1000m)である。この日の朝は零下12度で、正午は気温が上がったがそれでも1度であった。ここの村長はかつて蒙古の役人に従って清国の北京に数年間生活し、支那語がよく通じた。自身が長旅で苦労した経験から、中佐が体調を崩していることを知って深く同情し、中佐を客人用の天幕に案内し、牛乳を与え煎った粟に熱湯を注いだ食べ物を勧め、心を尽くしていたわったのである。

片手を鞍の上に置いて尻を押さえながら徐行して午後3時にタリアツッタ村に着いた。行程は30露里、海抜は3600尺(約1000m)である。この日の朝は零下12度で、正午は気温が上がったがそれでも1度であった。ここの村長はかつて蒙古の役人に従って清国の北京に数年間生活し、支那語がよく通じた。自身が長旅で苦労した経験から、中佐が体調を崩していることを知って深く同情し、中佐を客人用の天幕に案内し、牛乳を与え煎った粟に熱湯を注いだ食べ物を勧め、心を尽くしていたわったのである。■僧侶来診

11月10日、寒さは最も激しく、零下17度に下り、正午もまた零下15度に及んだ。途中で一人の老人と出会った。彼は人夫と小声で何やら話し、代わって馬を牽いて従った。20露里ばかり進んでウランホッチル村に泊まった。腹痛が辛抱できないほど激しかったからである。老人は中佐を自分の天幕に案内したが、その妻は老夫の帰ったのを見ると、仏壇に向かって何度もお辞儀をし、さらに夫に向かっても何度もお辞儀をしたところ、老夫は手で妻の頭を軽く叩いた。これは老夫が遠くから帰ってきたことを喜んで迎えたのであろう。たいへん面白い習慣と言うべきであろう。この日、胃腸の具合がますます悪かったが、夫妻はただの旅人としか見ず、集まって来た村人はいつものように見慣れぬ旅人をあざ笑うのであった。中佐がここにラマの医者はいるかと尋ねると、いると言うので、試しに人をやって呼ばせた。そうしているうちに、ラマの僧医が馬に乗って来た。年の頃50余り、革袋を一つ持っている。きっと薬入れなのであろう。袋の周囲には数多くのさらに小さい革袋を付け、蒙古文字で薬の名が書いてある。中佐は、数日間の便秘で胃腸が不快であることを告げると、彼は左右の手で中佐の左右の手を握った。これは診察なのだろう。他に診るところはない。袋の中から一本の匙を取り出す。匙は煙管の雁首のようで、柄の端に羽のような形の小刀が付いている。その小刀で紙を切り、匙で2~3種類の薬を小さい革袋から取りだして紙に盛りつけて包み、5~6貼をくれた。皆草の根や木皮であり、チベットから来たものである。蒙古人の命はこの薬に依存している。その煎じ方は、牛乳2杯を用意してその一杯で薬を煎じ、もう一杯の牛乳を温めて先ほど煎じたものに加えてこれを飲む。この夜、数服飲んだところ、やがて腹がゴロゴロ鳴って放屁した。少し効き目があるようだ。翌朝、医者は再びやってきて診察した。両手を握るのは昨夜の通りである。薬を置いて帰った。中佐がお礼に銀塊を渡すと非常に喜んだ。

■気象現象

11月11日午前10時、北北東に向かってトラ川の右岸を進む。地形は小さな起伏があるが、土は柔らかで騎行に適している。そうこうしているうちに三つの山を越え、この日正午には零下14度となり、空は晴れて風は穏やかである。空を仰ぎ見ると、雲でもなく霧でもなく、空は濛々として日光を遮り、太陽の両脇に光線が反射して本当の太陽とは別に二つの太陽が現れて反射した光が虹となって槍のように尖り、その光は再び反射して虹となることはない。これを見ると、雲の中にある電灯のようである。物理の本はしばしばこの現象について書いているが、実際の光景を目の当たりにすると、漠北の寒さ厳しい気象の下での非常に珍しい現象に驚くばかりである。

■無礼千万

6時間で30里(120㎞)を騎行し、午後4時にシャルコフ村に着いた。この辺りはもうクーロンからさほど離れていない。ロシア人の行き来が頻繁であるから、現地の蒙古人は旅人の待遇に慣れ、銀を手に入れる方法をよく知っている。まず中佐を一つの天幕に案内し、頼みもしないのにラクダの毛布を敷いた席を勧め、煎った麦粉を出し、現地の人々が集まって来ていろいろと話しかけてくる。そのうちに剃髪した村の書記が来て言うのであった。「諾顔君(ノインクン)(閣下)は客人用の天幕に案内すべし」と、現地の人を睨みすえて威圧し、強引に客人用の幕に案内した。台幕にはクーロンからやってきた蒙古の役人二人がすでにいて、村人はこの役人たちを上座に案内し、中佐を隅っこに座らせた。蒙古の役人はもちろん礼儀作法を知らず、ただ一人の旅人を見て指を指してあざ笑うのであった。中佐は我慢して知らない顔をしていたが、彼らはわざと自分たちの下僕に中佐の前で尻を向けて座らせたので、今度は中佐も耐えかねて刀を握りしめて立ち上がり、「無礼者」と一喝して幕を出て立ち去った。書記を呼び、このような無礼な行為に対する責任を厳しく問いただした。書記はこのことで役人達との間で厄介ごとを起こしたくなかったので、あわてふためいて中佐を自分の天幕に案内した。もちろん小さな天幕で不潔であった。客人用の天幕から赤座布団を持ってきて中佐を上座に座らせ、中佐の命には従順に従うのであった。

■住民驚喜

中佐が牛乳でラマの薬を飲み、炉端で横になって休んでいた。炉端近くには土地の人々が輪になって集まり、中佐を見ていた。中佐は蒙古旅行のために薬缶や茶碗などを携行していたが、考えるとクーロンからキャフタに至る間は蒙古の大通りで何でもそろっているので、そんなに不便を感じないことは明白である。それで、このような品々は無用である。分け与えて荷物を減らそうと、土地の人々に籤引きをさせて分け与えたところ、中には人々が初めて見る物もあった。籤引きで分け与えるなど、土地の人には意外なことなのでとても驚き喜んだ。この夜から翌朝に駆けて皆は争って中佐の馬の世話などをしたのであった。

■気分壮快

11月12日午前10時、山を下って東北東に向かう。気温は零下15度、空は曇り、風が激しく、寒気が針のように突き刺さる。腹痛がまた起こり、辛抱できそうにもない。しばらく馬を下りて排便を試みる。通じがあってほしいと思うのだが叶わない。釣り上げた魚を水際で落としたように、また敵に追いついてひっつかんだ兜の錣が外れたような感じである。残念だが力及ばず、今こそと思って満身の力をこめて手で肛門の前後を押さえたり引っ張ったりしてわずかに通じがあったので、勇気を得て肛門が切れ出血するのもかまわずなお一層力を入れて攻め立て、一騎切り落としては一騎を切り、叱咤激励の末とうとう敵の大将首を切り落とした。十数日間の便秘は突然に解消し、気分はすっきりとした。クーロンに着いたら医者を呼んで治療しようと思い、山腹に座ってクーロンを眼下に見晴らしながら、便秘が解消してすっきりした気分は日本晴れのような気分で、その快さは言い表しようがないほどである。馬にまたがると、空は曇っていても晴天のように感じ、風は冷たくても体には感じず、11日間尻を押さえて徐行してきたもどかしさも一瞬に消え去り、一鞭当てて馬を走らせるとすぐにクーロンに着いた。午後2時であった。前日は30露里を6時間より早く走ることができなかったが、今日は同じ30露里を4時間で走破することができた。クーロンに入ってみると旅館がなくて困った。この地はロシアの領事館があるのでその力を借りようと訪れたのだが、療治は休暇でアメリカに外遊しているとかで不在だった。代理の書記が出てきて丁寧に対応してくれ、ついに領事館内にある語学生の部屋に泊めてくれた。

■庫倫状況

クーロンはトラ川の右岸に面し、四方を山で囲まれている。一つの谷が東西に連なり、漠北でいちばん賑わっている所である。ここにラマ教の巨大な寺がある。チベットの聖地に次ぐものであり、クツクツがその寺を統轄する僧である。クツクツは僧官であり、大僧正とでも言うべき官位であろう。清朝はラマ教を保護して漠北蒙古人の心を集める手段とした。寺院の規模は宏大で建物の構えは荘厳である。

大変な数の人々が遠くからこの地へ来て参拝している。ロシア人はこの地をウルガと呼び、蒙古人はターフレーと呼ぶ。ターフレーは大きな寺という意味である。本堂の前には堂塔や僧坊が立ち並び、屋根が連なって大きな街をつくっている。本堂の前にある多くの小さなお堂の中には八角形の臼のようなものを柱に通して仏前に置き、参拝者が念仏を唱えながらそれを回している。老若男女が柱の下に集まり、念仏を唱えながら地上に伏して遠くの本堂を拝んで冥福を祈る。その声は蝉の集団が鳴く声に似ている。房は僧侶やその弟子達が住む所で、その他の家々は商人の市場である。支那人やロシア人がいて、本堂の南にあって燦然と輝く朱塗りの門はトシェート汗の宮殿である。クツクツの住まいや弁事大臣の官舎などは最も大きな建物で、皆支那風であるけれど、中に2~3の洋館がある。市内にも所々に天幕があり、蒙古人は固定した家を好まないことがわかる。東方およそ3露里の丘の上にそびえ立っているのがロシア領事館である。領事館の東およそ2露里に木の柵をめぐらしたのが売買城(マイマイチン)である。支那商人のいる所で、昔はマイマイチンの外で貿易することが許されなかったが、近年になって規制が緩和され、城でも街でも自由に住むことが許されたという。この地の気候は極寒で零下25度を下らず、夏もそんなに暑くはないとのことだ。

大変な数の人々が遠くからこの地へ来て参拝している。ロシア人はこの地をウルガと呼び、蒙古人はターフレーと呼ぶ。ターフレーは大きな寺という意味である。本堂の前には堂塔や僧坊が立ち並び、屋根が連なって大きな街をつくっている。本堂の前にある多くの小さなお堂の中には八角形の臼のようなものを柱に通して仏前に置き、参拝者が念仏を唱えながらそれを回している。老若男女が柱の下に集まり、念仏を唱えながら地上に伏して遠くの本堂を拝んで冥福を祈る。その声は蝉の集団が鳴く声に似ている。房は僧侶やその弟子達が住む所で、その他の家々は商人の市場である。支那人やロシア人がいて、本堂の南にあって燦然と輝く朱塗りの門はトシェート汗の宮殿である。クツクツの住まいや弁事大臣の官舎などは最も大きな建物で、皆支那風であるけれど、中に2~3の洋館がある。市内にも所々に天幕があり、蒙古人は固定した家を好まないことがわかる。東方およそ3露里の丘の上にそびえ立っているのがロシア領事館である。領事館の東およそ2露里に木の柵をめぐらしたのが売買城(マイマイチン)である。支那商人のいる所で、昔はマイマイチンの外で貿易することが許されなかったが、近年になって規制が緩和され、城でも街でも自由に住むことが許されたという。この地の気候は極寒で零下25度を下らず、夏もそんなに暑くはないとのことだ。■庫倫兵備

クーロンは疑いなく辺境防衛と通商の重要地点である。これが、清朝政府がここに弁事大臣を置く理由である。弁事大臣はトシェート汗、チェチェン汗の二大区域の事務を執り行う。前章ですでにチャサクト汗とサインノインの二大区域の兵備状況を説明した。今ここにトシェートとチェチェンの二大区域について軍政の一端を記し、漠北ハルハ蒙古の四大地域についてその軍政の概要をご理解いただこう。トシェート汗地区は20の軍団に分かれ、兵士はおよそ3400人で58人のサロンが指揮を執っている。チェチェン汗地区は23軍団に分かれ、43人のサロンが率いている。ここはその昔防備のための兵を置いていなかった。わずかに巡回する兵10人ほどをとどめていたに過ぎなかったが、先年辺境の地で反乱が計画されていることが判明したため、吉林の歩兵二大隊が騎兵2大隊を派遣させた。その後、これを撤退させて今はただ兵舎の跡が荒れ果てた草むらの中に見えるだけである。ラマ本堂の傍に兵舎が一つある。吉林から派遣された歩兵300人がここに駐屯している。その他に蒙古人で編制した巡回兵約250人がいるというが、ほとんど実体はない。

■庫倫商況

ロシア商人でクーロンに居る者は皆妻子を伴っている。男女老幼約100人余りである。支那人で妻子同伴の者はいない。おそらく清国の法律で禁じられているからだという。それで蒙古の女性を迎えて妾にしている。市内と城にいる者合わせておよそ3万人を下らない。この地で取引されている最大の品は茶である。清国の漢江にはロシア商人が所有している一大製茶工場がある。その茶を天津に船で運び、天津からラクダの背に載せて張家口を経て北の地に運搬する。その量は毎年20万箱以上である。クーロンから牛車でキャフタに送り、キャフタから馬車でシベリア及びロシア内地に入る茶もまた少なくない。その他、布地・絹・嗅煙草・壺・食器・鉄鍋・数珠・鏡など、蒙古人が必要とするものや嗜好品・雑貨など色々な物で交易は非常に盛んである。そしてこの地で通用する貨幣は清国の銀貨、ロシアの銀貨や紙幣、磚茶や絹などであるという。

■露国領事

ロシアの領事館は市東部の最も小高い所にある堂々とした高層の建物で、周囲を白い柵で囲い、外観がまことに美しい。ロシアがここクーロンに領事館を置いたのは清国の咸豊10年(1860年)である。当時の清国南部は長髪族(太平天国)がはびこり、北部は英仏同盟軍が天津を占領して北京に迫っていた。清国はとうとう屈辱的な降伏文書に調印し、それがために外国から侵略される虞は益々高まり、各地で内乱が次々と勃発して国の政治は多難を極めていた。ロシアはさらに当時の条約によって郵便局をここクーロンに置き、支局を張家口と北京と天津に置いた。クーロンからゴビ砂漠を横断して張家口に至る道は44の宿駅を経由し、およそ4000清里(2000㎞)ある。北方のキャフタに至る道は11の宿駅でだいたい800清里(400㎞)、毎月3回郵便物を発送し、2回は書簡で宿駅毎に蒙古人や支那人が逓送する。あと1回は金品の郵送であり、2人のコサックが警護する。クーロンから北京までは20日で着くとのことである。ロシア領事は任命されてから25年間この地にあって蒙古の事情に精通し、袋の中の物を取り出すかのようにさりげなくトシェート汗や弁事大臣と親密に交際している。郵便局長もまたここに25年いるとのことだ。館員は書記官1名、領事付武官である陸軍中佐が一人、コサック兵の下士官1人、兵4人である。領事館内には語学学校もあり、およそ10人の生徒は皆キャフタ付近の中学校を卒業し、蒙古・満州・支那などの言語を習い、毎年夏の2~3ヶ月は内地旅行を行って実地訓練を行う。後日卒業した暁には全員が国境にある官庁の役人に採用されるとのことである。

■庫倫滞在

アルタイ駅から東で初めて郵便局のある所に着いたので、クーロンに5日間滞在して、蒙古旅行の概略を本国に報告した。書記官は領事館の一室を掃除して中佐の住居に割り当てた。食事は官舎で会食することが普通である。14日は領事館で宴が開かれ、館員とロシアの紳士や商人が出席した。中佐は主賓であった。その後三日間はほとんど暇な日はなく、毎日郵便局長などの宴に招かれて楽しく談笑し、蒙古横断の苦労を癒やすことができたのであった。ここにはコサック騎兵がいたので、新たにアルタイ号とヒンアン号2頭の蹄鉄を更新したのだが、駄馬として使っている2馬の蒙古馬は氷雪の中を進み険しい山を越えてきたのに、その爪は少しも欠けていなかった。その頑丈さは驚くばかりである。そして、この旅もようやく長くなって蒙古人の好みも分かってきたので、銀塊を持たずに、軽くて携帯しやすく現地住民の好む雑貨を買ってひとまとめにした。乾葡萄、更紗の風呂敷、数珠、小刀、鏡、婦人の髪飾りなどである。値段は安くて手軽な物ばかりである。そして、蒙古語に通じて蒙古の事情がわかる者2~3人を伴って武器を持って旅行をするならば、容易かつ快適で、あまり費用をかけずに旅の目的を達成することができるだろう。報告書はすでに完成し、旅の準備も調った。いよいよ庫倫を発とうとするとき、書記官や通訳官の奥さんや娘さんたちからパンやスープの缶詰などを贈られた。

■北走八日

クーロンからキャフタまでの80里(320㎞)は8日で着く。その間は地形の起伏が北に行くほど低くなり、庫倫は海抜3770尺だが、キャフタでは2600尺である。全てバイカル湖水域に属する。気候も北であるのでいよいよ寒く、正午で零下15~6度になった。地面は全て雪で覆われ、硬い氷が川を凍らせ、猛烈な寒風が針をさすように突き刺さる。馬が発汗すると毛の先が白い氷となり、雪は蹄鉄の裏に堅く附着して凍り付き、騎行を妨げる。馬を下りて手で雪を払い落とすことがしばしばであった。道は山坂が多かったが、岩石は少なくてそんなに険しくはない。また、クーロンより西の地域よりもはるかに新鮮な草が多い。村々では草を蓄えているので、道筋に草がなくても遠くまで草を求めに行く必要はなかった。途中では一日に数隊の駱駝や牛車の群れと行き違った。

すべてクーロンからキャフタに茶を運ぶ隊商である。行くときは駱駝一頭に4箱、一両の牛車に3~4箱の茶を載せ、帰るときはみんな空である。時には牛や駱駝を原野に放って休息している。クーロンから西の道ではめったに旅人を見なかったが、この道では途切れることなく隊商が往来している。クーロンより西は旅人も少なく、土地の事情や人情は厳しいものがあるが、クーロンから北のこの道ではロシア人の往来が頻繁で、現地の人も客をもてなす方法に慣れている。また、無礼を働く者もなく、村ごとに粟や麦を煎ったものや肉が出て、旅の困難がまことに少なかった。クーロンを出発したのは11月18日の午前12時半であった。気候は零下11度で、その頃にはだんだんと日が短くなり、夜行すること2時間ほどであった。細かい飛雪が原野を覆い、周辺は薄暗くて村の場所も分からない。馬上から大声で呼んだものの、しんと静まりかえって返事をする者がいない。それでも大声で呼びかけながら進んで行くと、馬首方向に一点のかすかな灯りが明滅するのを見た。火打石を切る光のようだ。この方向に進んで行くと、ついにカイ村に着いた。午後4時45分であった。クーロンから30露里。以前、肉を食って便秘をした。クーロンに着いて穀物や野菜を食べ、とうとう今度は下痢をした。食べ物の効果が相反することはこのようなものである。19日午前8時45分出発。山を越えること三つ。進むこと45露里。午後4時45分、ツァル村に泊まる。この地の高さはクーロンと同じである。20日、8時15分出発。また三つの山を越え、ホーロ河溪に出て初めて蓄えられた草を見た。水があった。クーロンから北は河川が凍結し馬に水を飲ませることができなかった。小休憩して草を与え、再び三つの丘を越えて35露里進み、午後5時ハラゴル村に入った。高さは2720尺。21日、午前9時40分、零下15度、二つの丘を越える。山には樹木が多い。日はすでに暮れた。雪の上を夜行する。寒さが特に甚だしく、馬の掻いた汗が凍っている。55露里でウルムクツイ村に到着。馬の世話人は中佐を不潔な天幕に案内した。中佐が「来客用の天幕はどこか」と尋ねると、馬丁は「閣下は台幕のことをご存じだったか」と笑い、台幕に案内した。この地は高さ3200尺。22日午前9時45分出発、正午は零下15度。二つの山を越えて谷に出た。山には松の木が多く、麓にラマ教寺院がある。天幕が寺院の周囲に散らばって絵のように美しい光景は、クーロンからキャフタまでの間の景勝地となっている。村の名はクイトンという。午後1時半になっていたのでここに泊まることにした。この日の行程は20露里である。次の日、午前8時45分出発、四つの山を越え、一つの平原を過ぎてイロー渓谷まで来た。凍結した川を歩いて渡り、イロー村に入って台吉(蒙古貴族)の天幕に泊まった。この日の行程は35露里であった。新鮮な草がとても多く、牧畜が非常に盛んである。この夜、馬を天幕の外に繋ぎ、数両の牛車で囲んで一晩中草を食べさせた。この日は最も寒く、朝は零下19度、正午でも零下16度だった。この地の海抜は2360尺である。24日は午前8時半出発、四つの山を越えて30露里進み、イヒチク村に泊まる。高さは2530尺、この日もまた寒く、気温は昨日とほぼ同じであった。翌25日は午前9時で零下10度、正午は零下9度、38露里進んでついにロシア領キャフタに入ったのである。

すべてクーロンからキャフタに茶を運ぶ隊商である。行くときは駱駝一頭に4箱、一両の牛車に3~4箱の茶を載せ、帰るときはみんな空である。時には牛や駱駝を原野に放って休息している。クーロンから西の道ではめったに旅人を見なかったが、この道では途切れることなく隊商が往来している。クーロンより西は旅人も少なく、土地の事情や人情は厳しいものがあるが、クーロンから北のこの道ではロシア人の往来が頻繁で、現地の人も客をもてなす方法に慣れている。また、無礼を働く者もなく、村ごとに粟や麦を煎ったものや肉が出て、旅の困難がまことに少なかった。クーロンを出発したのは11月18日の午前12時半であった。気候は零下11度で、その頃にはだんだんと日が短くなり、夜行すること2時間ほどであった。細かい飛雪が原野を覆い、周辺は薄暗くて村の場所も分からない。馬上から大声で呼んだものの、しんと静まりかえって返事をする者がいない。それでも大声で呼びかけながら進んで行くと、馬首方向に一点のかすかな灯りが明滅するのを見た。火打石を切る光のようだ。この方向に進んで行くと、ついにカイ村に着いた。午後4時45分であった。クーロンから30露里。以前、肉を食って便秘をした。クーロンに着いて穀物や野菜を食べ、とうとう今度は下痢をした。食べ物の効果が相反することはこのようなものである。19日午前8時45分出発。山を越えること三つ。進むこと45露里。午後4時45分、ツァル村に泊まる。この地の高さはクーロンと同じである。20日、8時15分出発。また三つの山を越え、ホーロ河溪に出て初めて蓄えられた草を見た。水があった。クーロンから北は河川が凍結し馬に水を飲ませることができなかった。小休憩して草を与え、再び三つの丘を越えて35露里進み、午後5時ハラゴル村に入った。高さは2720尺。21日、午前9時40分、零下15度、二つの丘を越える。山には樹木が多い。日はすでに暮れた。雪の上を夜行する。寒さが特に甚だしく、馬の掻いた汗が凍っている。55露里でウルムクツイ村に到着。馬の世話人は中佐を不潔な天幕に案内した。中佐が「来客用の天幕はどこか」と尋ねると、馬丁は「閣下は台幕のことをご存じだったか」と笑い、台幕に案内した。この地は高さ3200尺。22日午前9時45分出発、正午は零下15度。二つの山を越えて谷に出た。山には松の木が多く、麓にラマ教寺院がある。天幕が寺院の周囲に散らばって絵のように美しい光景は、クーロンからキャフタまでの間の景勝地となっている。村の名はクイトンという。午後1時半になっていたのでここに泊まることにした。この日の行程は20露里である。次の日、午前8時45分出発、四つの山を越え、一つの平原を過ぎてイロー渓谷まで来た。凍結した川を歩いて渡り、イロー村に入って台吉(蒙古貴族)の天幕に泊まった。この日の行程は35露里であった。新鮮な草がとても多く、牧畜が非常に盛んである。この夜、馬を天幕の外に繋ぎ、数両の牛車で囲んで一晩中草を食べさせた。この日は最も寒く、朝は零下19度、正午でも零下16度だった。この地の海抜は2360尺である。24日は午前8時半出発、四つの山を越えて30露里進み、イヒチク村に泊まる。高さは2530尺、この日もまた寒く、気温は昨日とほぼ同じであった。翌25日は午前9時で零下10度、正午は零下9度、38露里進んでついにロシア領キャフタに入ったのである。■蒙古総括